您正在访问旧版存档页面。This is the old version archive of our site.

古文字学界“数字人文”研究的最新探索—评刘志基《古文字研究论稿》

作者:许可;转自:公众号 DH数字人文

Comments

许 可 / 华东师范大学思勉人文高等研究院

古文字学的研究对象,是先秦时期的文字材料,主要包括商代文字、西周春秋文字、六国文字和秦系文字四类,[1]其主要载体有甲骨、青铜器、简帛等。秦“书同文”政策影响深远,小篆和隶书通行全国之后,战国文字及其前身都成为难以释读的天书。[2]所以,自汉代以来,就有大批学者从事古文字释读的工作。发端于宋代的传统金石学,至清代达到鼎盛,其研究焦点仍是释读青铜器和石刻 上的文字。1899年,甲骨文被发现,罗振玉、王国维等一批学术巨擘随即投入甲骨研究并多有斩获。王国维还在1920年代提出“二重证据法”。[3]1978年11月, 第一届中国古文字学术研讨会在吉林长春召开,开启了当代古文字研究的全新历史。在次年出版的《古文字研究》第一辑中,文字考释类文章就占很大部分。[4]

追溯历史,自东汉许慎《说文解字》问世,提出“六书”理论,到近现代陈梦家、唐兰、裘锡圭等学者的不断创新,汉字结构分析的“六书说”“三书说”等已经较为成熟。王宁《汉字构形学讲座》、刘钊《古文字构形学》、何琳仪《战国文字通论》等著作,推进了文字学构形理论的建设和发展。[5] 这些理论创获, 都是在大量文字考释成果的基础上形成的。近几十年来,文字学研究迅猛发展, 使得甲骨文等古文字研究这样的冷门“绝学”焕发出前所未有的勃勃生机。

例如在最近两年里,古文字学界便产生了一部富有创新价值的著作,做出新探索,开拓了新领域。上海古籍出版社2019年5 月新近出版的《数据库古文字研究论稿》一书(以下简称《论稿》),收录作者刘志基教授的15 篇论文,都是他以数据库文字学研究为平台和手段,结合传统文字学研究的方法,进行微观考释和理论探索的成果。该书虽然是论文集,但可以视为数据库文字学的最新探索, 也是引导古文字学这一公认的冷门“绝学”如何走向“数字人文”道路的指南。

一、基本完成数据库文字学的理论建构

《论稿》开篇收录的《数据库文字学刍议》,可以说是建设“数据库文字学” 的纲领性文献。刘志基教授在该文中首次明确界定出“数据库文字学”的概念和内涵:

根据新的研究实践的性质和学术发展趋向,“数据库文字学”的概念只能做这样的界定:以贮存的文字材料的数据库为基础,运用数字化文字处理手段进行文字学研究。它包含互为依存的两个方面:一是按照文字研究的要求建设数据库,二是依据数据库资源展开文字研究。

据此,数据库文字学建设的实绩,应该包括两部分:各类数据库和以此为依托得到的与传统文字学研究不相同的研究成果。刘志基教授所供职的华东师范大学中国文字研究与应用中心,自20 世纪末开始就率先从事古文字数据库的建设, 目前已经建成囊括甲骨、金文、简牍、石刻,上至商周下迄隋唐五代的庞大数据库系统,在国内文字学研究领域首屈一指。在此基础上,近年来,刘志基教授领衔的团队,利用数据库更新和深加工的契机,开展古文字研究,取得大量令人耳目一新的研究成果,《论稿》正是这些成果的一次集中展示。

而对于数据库文字学和传统文字学的关系,刘志基教授指出,两者之间的最大差异,在于研究材料的存在方式不同。数据库文字学彻底改变了传统文字学材料传抄、摹拓、印刷的手段,进而带来资料获取的便利性和利用度的全面提升。刘志基教授强调,两者之间无法比较优劣,前者可以视为后者在数字化时代的新分支。这种判断,实际上避免了在今后文字学发展过程中,片面强调数据库建设而忽视传统文字学素养培养的弊端。

此外,在《数字化与古文字研究新材料》一文中,刘志基教授对既有古文字数据化成果进行了评价,涉及华东师范大学研发的《商周金文数字化处理系统》《战国古文字字位化处理系统》、香港中文大学制作的《汉达古籍资料库·出土竹简帛书论文集文献》、吴镇烽先生主持开发的《商周金文资料通鉴》等光盘类成果,以及两岸三地多种网络版出土文献检索系统。刘志基教授认为,目前特定文献用字的全文搜索和材料的多方面组合呈现都已经得以实现,而字符集支撑、检索效率、数据库学术内涵等有待提升。因此,迄今为止出土文献材料数据库对古文字研究的支持并不尽如人意。对于文字学的“数字人文”研究来说,刘志基教授的这部著作,是目前对相关成果较为全面、中肯的评述,不仅符合实际情况, 也对今后数据库文字学的建设提出了要求。

二 、呈现古文字领域“数字人文”的研究示范

《论稿》中“字体研究篇”和“偏旁研究篇”两部分收录的论文,都是作者利用数据库平台,实现古文字领域“数字人文”研究的示范性作品。每篇文章的选题、选样方法、调查结果等,都与传统文字学紧密相关,但又因有大量数据支持而别具特色。

比如,《微族同文器字体研究》一文是使用数据库研究金文字体的实例。从文中“研究策略”一章可以一窥数据库文字学研究和传统文字学研究结合的态势。文章先把研究材料集中于同一个贵族家族所作铜器,瞄准铭文中的“关键字”进行历时比较。首先,穷尽性统计字频最高的字,然后逐个分析,认为覆盖率评估中第一、第二顺位入选的“乍”和“用”,字形缺乏变化空间,不宜选为关键字。因此将关键字定为“寶”和“尊”。这种取舍,即在数理统计的基础上充分考虑到文字学材料的特性,避免“数字人文”过分偏向“数字”而忽视“人文”。

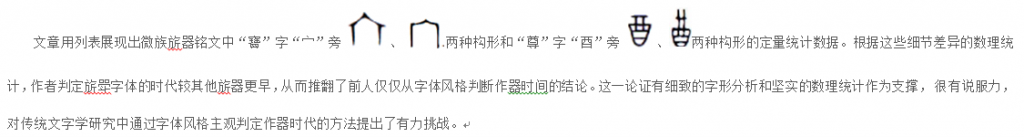

文章用列表展现出微族旂器铭文中“寶”字“宀”旁、两种构形和“尊”字“酉”旁 、两种构形的定量统计数据。根据这些细节差异的数理统计,作者判定旂斝字体的时代较其他旂器更早,从而推翻了前人仅仅从字体风格判断作器时间的结论。这一论证有细致的字形分析和坚实的数理统计作为支撑, 很有说服力,对传统文字学研究中通过字体风格主观判定作器时代的方法提出了有力挑战。

再比如,文字学界有“避复”这一术语,主要是指同一文字材料中重复出现的字却呈现不同字形的现象。“避复”不仅受到文字学研究者的关注,也是书法艺术创作和欣赏时需要特别留意的。最常被人津津乐道的例子,就是王羲之在《兰亭集序》中写了二十几个“之”字,每个“之”的写法都有所区别。刘志基教授就将数据库文字学运用到“避复”这一传统文字学关注的现象的研究中去, 写成多篇论文,用数据回答了“避复”在古文字材料中出现的频率,并探索了这一现象的成因。

刘志基教授曾将6,069 篇14,964 个殷商铜器铭文用字进行了逐篇逐字检验,把金文异写的不同样式归纳为镜像式、块线相别、笔画增减、改变主笔姿 态、改变偏旁、改变偏旁方位、构件增减、改变笔画连接方式等七种。这是学 界第一次对古文字“避复”的类别做出细分。他又结合花东卜辞,比较出甲骨、金文中“反向比重”和“镜像异写率”这两个紧密关联的数据,前者甲骨文为26.3%,而殷商金文为10.78%;后者甲骨文为41%,而殷商金文为13.25%。这些结论,见于《论稿》中的《殷商文字朝向不定与同辞同字镜像式避复异写》一文。与之相比,《同铭重见字异写与金文字体研究》则更为具体细致。文章调查了数据库中所收6,888 篇西周金文铭文,发现同时出现多个“寶”字的,有558 铭,其中19.38% 的铭文存在异写。在此基础上,作者进一步统计指出,未将“寶”字异写的书手会将其他重见字异写,从而用数据说明重见字异写实际上是和书手的习惯有直接联系的。这两篇文章,都关注“避复”这个传统文字 学研究的热点话题,但研究手段与前人大相径庭。通过数理统计分析,数据库 文字学回答了传统文字学研究尚未回答的理论问题,并用翔实的数据证明了“避复”和书手习惯之间的联系,比传统上大而化之、笼而统之的说法更为坚实有力。

三、探索以数据库支撑文字考释的全新路径

理论来源于实践,而反作用于实践,实践是检验理论的唯一标准。如前所述,文字学理论都来源于考释工作的不断推进,而文字学理论建设往往又能够对考释起到指导作用,能否利用新理论指导文字学研究实践,则是检验这一理论的标准。前面已经举出用数据库文字学研究“避复”及用“数字人文”理念重新审视考古类型学成果的例子,很好地说明了数据库文字学在解决实际问题中的可操作性。在《论稿》中,还有以数据库支撑具体文字考释和构形分析的文章,体现了数据库文字学理论及其方法的广泛适用性。

传统上,在考释意见出现分歧时,文字学家主要依靠比较各家意见的“解释力”强弱来做出取舍,即先将不同结论带入原文看是否读通原意,再联系相类似的字形或写法,看这一结论是否有普适性。数据库文字学在考释方面的作用,就是在传统偏旁分析、文句疏通、类比互证的基础上,再辅之以大数据佐证。以下试举《论稿》中的两例说明之。

四、古文字领域“数字人文”研究的指南

古文字研究的核心对象,是文字形体。著名文字学家唐兰先生就强调说:“文字的形体的研究,是应该成为独立的学科的。”[7]并言“我的文字学研究对象, 只限于形体.[8]研究文字形体,首先要解决形体展示问题。在计算机排印未大规模使用之前,古文字专业书刊上所用的原形字,都是以摹本为主,讹变之多, 自不待言。1990年代以来,大都是以照片或拓片截图的方式呈现原形字。《论稿》所收文章,除使用截取方式外,还大量据原字形扫描造字生成字体,归纳提取典 型字形。在刘志基教授之前编纂的《中国出土简帛文献引得综录》中,由于这种引得类工具书不需要提供差异化字形,但是其编纂团队也大量使用这种提取典型字形的方法,创造性地反映了简帛文献的面貌。[9]

以数字化手段重新处理原先需要摹拓的文字材料,已经是当代文字学领域较为广泛使用的前沿技术手段。清华大学出土文献研究与保护中心的团队也是以图片处理的方法进行字表编制,字形可靠度和清晰度都比传统上采用照片或摹本编撰的文字编提高不少。[10]复旦大学出土文献与古文字研究中心的研究者,以类似先进技术对印玺、甲骨等文字材料做处理,编制出精美的大型印谱和甲骨文工具书。[11]这些新近的成果都受到学界普遍瞩目和称赞,反映了“数字人文”研究在古文字领域应用的技术特点。

除了有利于字形处理呈现、推进文字构形分析的文字学研究的热点问题,数据库文字学还有助于将文字学研究拓展到传统文字学研究的核心对象以外。大家知道,“数字人文”本身是一个突破传统学科框架的全新概念,它力图以新手段、新方法,打破人文社会科学各部门之间、人文社会科学和自然科学之间的藩篱, 回答一系列过往难以解决甚至无法触碰的跨领域、跨学科问题。古文字学脱胎于中国传统语言文字之学(或曰“小学”,包括文字、音韵、训诂三大分支),又 和当代的考古学、语言学、历史学、社会学等密切相关。因此在古文字领域从事 “数字人文”的跨学科研究,是非常适合的。

前举刘志基教授以大数据统计微族同文器字体,从而推翻之前以“书体风格”进行分类得出的误说,即是一实例。这样的研究,还见于《上古文字填实构形成分的表敬意义—以“王”字的分析为中心》一文。文字发展早期阶段,有将笔画填充成为团块状的现象。裘锡圭先生说:“商代晚期和西周前期金文的字形,象形程度仍然比较高,弯弯曲曲的线条很多,笔道有粗有细,并且还包含不少根本不能算作笔道的呈方、圆等形的团块,书写起来很费事。”[12] 黄德宽先生指出,“早期的汉字,与绘画有一定的关系,保留了较浓厚的图绘的特点……有很多肥笔,填实多。”[13]这种现象,在金文中的“王、丙、戊”等字上大量出现(比如甲骨文中的“王”字常写成 ,金文中写作等形),可以看成是绘画意义表达方法的孑遗。刘志基教授在裘、黄二位先生论述的基础上,通过数据库调查,穷尽性分析了西周早、中、晚三期“王、丙、戊”等字填实书写的历时变化情况,证明早期汉字中“填实”成分的存在,与敬意的表达也有一定关系。该文充分表明,汉字古文字填实笔触有表敬意义,这丰富了我们对文字构形表意功能的认识。而又因为所谓“填实表敬”已经超出了文字学构形、书法艺术创作等领域的研究范畴,所以这一结果对于研究汉字文化和古代社会心理有很大参考价值。

五、期待古文字学界“数字人文”研究的更多成果

早在1978年,古文字学界就已经发出如下呼声:

古文字整理工作的技术设备也太落后,许多古文字研究工作者把大量的时间花费在整理工作上,腾不出时间著书写文章。[14]

但是,自郭店楚简发现至今的二十多年间,上博简、清华简、安大简等大宗简帛材料不断披露,陕西、湖北、湖南大量墓葬考古材料次第公开。可以预见的是,在未来五到十年内,古文字研究材料仍将不断涌现。现阶段和今后一个时期,文字学家和考古学家仍需要花费巨大精力高效整理大量出土文献材料,即便数据库文字学已经可以使1978年时“技术设备也太落后”的局面大大改观。在此过程中,传统文字学的研究方法和路径仍然将占据文字学研究的主流。因此, 即便“数字人文”研究在古文字学界的应用已经在材料整理和出版等方面大放异彩,但不少同行仍然未对其在文字学理论和文字发展史研究中的作用多加注意。正如刘志基教授在《中国文字发展史·商周文字卷》的“绪论”中所说:

以定量的方法去做一个关于先秦汉字发展演变的研究,无疑是一个此前乏人问津的选题。在缺乏成功经验可以借鉴的情况下,一切都只能摸着石头过河。因此,本研究在目标、理念、方法等诸多方面都还存在一个得到同行认同的问题。[15]

实际上,这和前些年“数字人文”在历史学、文学等传统人文学科领域遇到的境遇颇为相似。但是,《历史研究》2018年第5 期刊发王涛《数字人文框架下〈德意志人物志〉的群像描绘与类型分析》,又在2019年第1 期发表黄兴涛《当代中国历史学的时代使命》,文中说道:

随着现代信息技术的发展,数据库建设在世界各国已蔚然成风。历史研究越来越不依赖于对独家材料的占有,而更多地体现为资料的同时共享,进而对史家解释历史的能力也提出了更高的要求。今天的史学工作者,无论对数字人文的认识如何,数字人文时代都已然来临,并将继续在不同程度上改变史学研究的方式。新一代的史学工作者如何在数字人文时代奉献出不同于前辈学者的新创造,如何在应对数字人文挑战的同时保持中国历史学的优良传统,这都将是在可预见的未来中国史学发展所面临的重要问题。

此外,《山东社会科学》自2016年开辟“数字人文:观其大较”专栏,2019年第8 期上同时发表了笪章难的《以计算的方法反对计算文学研究》和《推进计算文学研究—对笪章难〈以计算的方法反对计算文学研究〉一文的讨论》两篇 针锋相对的争鸣文章。这些现象都证明,中国主流历史学者、文学理论学者对于“数字人文”的看法正在实现某种“转向”。反观文字学领域,尚缺乏这种认识上的转变。

上述局面,当然是和文字学研究对象的特殊性分不开的。但自汉代以来,出土文献材料的发现始终没有间断过。被公认为“20世纪初中国史学四大发现” 的殷墟卜辞、敦煌文书、西北简牍和明清档案,出土文献占其四分之三。随之而 来的新学问、新成绩,继承发扬了清代乾嘉学派的学术传统,开创了包括中国语 言文字学在内很多学科的崭新局面,一直影响至今。2019年11月1日,习近平总书记致信祝贺甲骨文发现和研究120周年。他在贺信中强调:“新形势下,要确保甲骨文等古文字研究有人做、有传承。”目下,同样面对出土文献材料层出 不穷的情况,如何使一门具有两千年学术传统的学科,在这样一个数字化发展日 新月异的新时代产生不同于前贤、无愧于前辈的新创造,真正做到在新形势下 “有人做、有传承”,是摆在文字学者面前的时代课题。刘志基教授《数据库古文字研究论稿》中收录的论文,是古文字领域“数字人文”的最新探索,也是今后从事相关研究的示范。因此,如何拓展“数字人文”在古文字研究领域中的应用, 更好地将之与传统文字学研究范式相结合,解决更多文字学内外的实际问题,是值得我们当代年轻学者在沉浸于“整理国故”之余深入思考的。

注释:

本文为国家社会科学基金重大项目“基于大数据技术的古代文学经典文本分析与研究”(18ZDA238)阶段性成果、上海市哲学社会科学规划青年课题“两汉篆书文字材料研究及其数据库建设”(2019EYY003)和华东师范大学青年预研究项目(2018ECNU-YYJ002)阶段性成果。

[1]裘锡圭:《文字学概要(修订本)》,北京:商务印书馆,2017年,第45页。

[2]赵平安:《试论秦国历史上的三次“书同文”》,《隶变研究》,保定:大学出版社,2009年,第136—143页。

[3]李学勤:《我国三十年来的古文字与古代史》,《经济社会史评论》2012年第1 期。

[4]中国古文字研究会、吉林大学古文字研究室编:《古文字研究》(第一辑),北京:中华书局,1979年。

[5]参见黄德宽等:《古汉字发展论》,北京:中华书局,2014年,第1—7页。

[6]刘钊:《古文字构形学》,福州:福建人民出版社,2006年,第100页。

[7]唐兰:《古文字学导论》,济南:齐鲁书社,1981年,第135页。

[8]唐兰:《中国文字学》,上海:上海古籍出版社,1979年,第5页。

[9] 上海人民出版社于2012年、2015年已分别出版有《中国出土简帛文献引得综录·郭店楚简卷》和《包山楚简卷》各一册。

[10]李学勤主编,沈建华、贾连翔编:《清华大学藏战国竹简(壹—叁)文字编》,上海:中西书局,2014年;李学勤主编,贾连翔、沈建华编:《清华大学藏战国竹简(肆—陆)文字编》,上海:中西书局,2017年;李守奎、贾连翔、马楠编:《包山楚墓文字全编》,上海:上海古籍出版社,2012年。

[11]施谢捷:《虚无有斋摹辑汉印》,京都:艺文书院,2014年;李霜洁:《殷墟小屯村中村南甲骨刻辞类纂》, 北京:中华书局,2017年。

[12]裘锡圭:《文字学概要(修订本)》,第51—52页。

[13]黄德宽:《古文字学》,上海:上海古籍出版社,2015年,第63页。

[14]《迅速改变古文字科研工作的落后状况》,中国古文字研究会、吉林大学古文字研究室编:《古文字研究》(第一辑),第10页。

[15]刘志基:《中国文字发展史·商周文字卷》,上海:华东师范大学出版社,2014年,第1页。

编 辑 | 严程 李剑楠

原刊《数字人文》2020第一期, 转载请联系授权。