您正在访问旧版存档页面。This is the old version archive of our site.

经济学、种族和美国战后小说:一部计量文学史

作者:丹尼·辛尼金,苏真,杰西卡·扬; 转自:公众号 DH数字人文

概念与实践

丹尼·辛尼金 / 美国埃默里大学英文系

苏真 / 加拿大麦吉尔大学英语和文化分析系

杰西卡·扬 / 美国圣母大学社会科学研究中心

李毅翔(译) / 加拿大多伦多大学东亚系

徐曦(译校) / 北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院

————————————

摘要:聚焦数字人文研究的一个小分支计算批评(computational criticism),以建模为方法(modeling as method),构建语料库,以《牛津经济学辞典》中反映经济学学科中最普遍和最重要术语和概念为基础,建立一个关于经济学作为一个学科在文学领域传播的模型,研究1950年至2000年间经济学语言在美国小说中的应用。研究发现美国小说家在1970年代采用了更为规范的经济学语言,经济部门的习语渗透入美国小说,证实和扩展了饱受争议的新自由主义叙事在文学领域的渗透;发现黑人女性作家在使用这些语言上远远少于其他种族群体,揭露了她们与学院派经济学家各自设想的经济生活之间的差距。同时,揭示了1990年代中期小说中令人惊讶的事实:黑人妇女改变了道路,更为频繁地使用经济学语言;而男性使用带有奴隶制色彩的经济学语言的频率远远超过女性。文学建模显示出以实证主义为基础的文学研究之缺陷,但它能够利用数量和规模上的可见性来建立初步的论断,并提供细致的观察和引出可供进一步探讨的问题。

关键词:计算批评 建模 经济学 文学 种族 美国战后小说

————————————

数字人文是一个没有方法的领域。读到对数字人文的众多批评时,甚至在读到该领域一位杰出的实践者的诸多声明时,有人或许会得出这样的结论。弗兰克·莫雷蒂(Franco Moretti)的名字一直是数字人文的代名词,他声称该领域是“非理论的”(un-theoretical),而且处于一种“永久探索的狂热情绪”[1]之中,这为批评者提供了机会。2017年,莫雷蒂写道:“大数据让人们对理论的好奇心下降,这反过来令我们的研究成果显得平庸。”[2]这些评论促使人们深信数字人文有诸多缺陷,并且削弱了数字人文主义者(digital humanists)为探索此领域所作的努力——多年以来,他们围绕着统计模型的概念,一直在发展一种严密的方法论。在此文中,我们聚焦于计算批评(computational criticism),这仅仅是数字人文研究的一个小分支,莫雷蒂与斯坦福文学实验室(Stanford Literary Lab)合作的研究也涉及于此,但我们认为这一概念已经超越了莫雷蒂的文学批评,因为计算批评将转向以建模为方法(modeling as method)。我们将以一个案例来支持文学研究的建模。在这个案例中,我们建立了一个文学史模型,通过操控(manipulate),说明学院派经济学家与黑人女性小说家对经济生活持有相互冲突的观点。

在使用建模时,计算批评家必须应对一个普遍的认识,即定量模型被企业或国家所操纵时会造成损害。在评论最近广受读者欢迎并向其揭露“大数据的阴暗面”的书籍时[3],克里斯托弗·纽菲尔德(Christopher Newfield)表达了一系列关切,其中一点人文主义者尤为感兴趣,“一种数字独有的微妙而难以逾越的局限:它厌恶评估日常经验复杂性的阐释过程”。[4]即便我们与纽菲尔德一样,警惕对量化方法天真的信赖,并且尊重纽菲尔德以及其他专注于批判此领域的学者的诸多意见,我们仍然建议人文学科可以做更多的事情,而非仅仅揭露数据的滥用。人文学者可以,并且应该,养成更高的统计素养(literacy),并且从批判的立场去运用这些方法。

何为模型?在科学上,模型是统计的、图像的或者物理的结构,是对社会现实和自然世界的一种简化的再现(representations),通常以计算机算法和数学公式的形式呈现。研究人员借此理解或预测实证变量之间的关系,比如大学入学考试(SAT)分数与大学录取。然而,模型最重要的方面,是它们能被操控。定量研究人员明白,模型粗略地接近现实,因而他们递归地调整模型——改变参数,引入新变量——以便更好地分析数据。而伴随模型的危险是,模型自身可能变得不可见,使数据看上去自然而然、毫无争议。正如乔安娜·德鲁克(Johanna Drucker)所指出,模型的批判性使用需要意识到“设计一个文本分析程序本身必然也是一种阐释行为”,一种将“文化的、历史的以及其他的偏见嵌入其设计之中”的行为。[5]要避免将模型自然化成客观的——以及要培养一种批判的文化——学者必须时刻将其在建模时的设计与选择变得可见。建模中的每一个步骤,都涉及到推理和阐释。纽菲尔德担心,数字总是受限于其对阐释的抗拒中,模型为他的忧虑提供一种解决方案。模型让数字进入阐释。建模在文学研究中究竟是何种面目?[6]安德鲁·派珀(Anderw Piper)试图“开启那早该进行的对计算建模行为的反思”[7],将“细读”和“远读”(close and distant reading)视为互补的,甚至需要循环使用的两种方法,因而他写文章,猛烈抨击僵化的“非此即彼”论[8]。为了建立一个阐释学过程来大规模地分析文本,派珀设想在文本细读基础上,从一个研究问题和观念出发。然后,用一个模型来检视这种观念,以期使之精炼和准确。该模型将我们导向一个新的段落进行细读,再依据文本细读修正模型,如此往复循环。模型的必要简化使我们能够“在更大规模上理解复杂性”[9],同时我们返回到细读当中,以改善我们对被模型忽略的细节的理解。派珀提出的这种阅读活动(movement)是一个反复的、循环的、辩证的过程,它螺旋式地运动,即使不能真正抵达,也不断接近“一个想象的概念中心”。[10]

这里,我们以派珀的方法为基础,研究1950年至2000年间经济学语言在美国小说中的应用。经济学作为一门学科,它所编撰的经济学语言是如何进入战后的美国小说的?在语言层面上,经济学家是否影响了小说家?如果是,怎样影响?影响多大?虽然未经实证检验,从当前经济学和文化的最新研究可以推测得出,经济学语言在1980前后更加盛行,特别是在白人男性之间;我们从这一想法出发,力图使之复杂化,赋予其更多细节。读者或许已经察觉出我们的方法与我们的案例之间的关系颇为反讽。没有一门学科比经济学更重视量化在社会分析中的应用。作为一门学科,它的语言已经深深地渗透到建模的语言中了。而文化和文学批评家亦长期批评经济学对社会造成危害,因为其创造了诸多关于人类行为与思维方式的错误描述。然而,我们能否借彼之矛,用来批判经济学本身呢?[11]

我们有两个重要的发现。其一,我们发现美国小说家在1970年代采用了更为规范的经济学语言;我们还发现黑人女性作家在使用这些语言上是如何远远少于其他种族群体,从而揭露了她们与学院派经济学家各自所设想的经济生活之间的差距。值得注意的是,这一差距使我们发现,我们的模型从专业经济学家那里提取的经济学语言版本中,缺少了“奴隶”(slave)、“奴隶制”(slavery)和“种植园”(plantation)这三个词汇,而这三个词在这一时期的许多黑人女性——包括奥克塔维亚·巴特勒(Octavia Butler)、盖尔·琼斯(Gayl Jones)和爱丽丝·沃克(Alice Walker)——的小说中都是经济生活的核心。为了填补这一缺陷,我们操作我们的模型,将这些词汇添加进去,得出了惊人的结果。仅仅添加了这三个词到那个已经容纳了数千词的词汇表(lexicon)中,我们对战后美国小说与经济学语言的解释产生了重大的变化,并因此得出我们第三个重要的发现,这些发现揭示了1990年代中期小说中令人惊讶的事实:黑人妇女改变了道路,更为频繁地使用经济学语言;而男性使用带有奴隶制色彩的经济学语言的频率远远超过女性。因此,我们对模型进行了修正,迫使其处理自身的局限;同时,我们发现了学院派经济学家如何正式定义“经济”的那个起点,以及文学研究者书写战后美国小说史的一个重要盲点。

一、数 据

我们先描述我们的语料库(corpus),其名为“美国小说,1950—2000”,我们与芝加哥大学的同事一起,按照如下方式构建这一语料库。首先,我们根据“世界图书目录”(WorldCat)的记载,确认了35,089本世界各地图书馆中最常被收藏的美国小说。为什么是35,089?我们发现,在这35,089本最常被图书馆收藏的小说之外,其余小说通常只被某一所图书馆收藏过。我们认为,以被两所图书馆收藏为限,将使我们能够搭建一个规模合理的语料库,既能用于计算分析(少于100,000本),又足以为美国文学提供具有代表性的缩影。我们认为,如果一本小说只被不到两所图书馆所收藏,能在出版时便读到这本小说的普通读者可能太少,而且这部小说对这一领域做出有力贡献的可能性很小。还有一点:这个样本在美国小说这一领域的现实生产中,所占的百分比是多少?众所周知,准确计算这一时期出版的小说数量是艰难的。然而,根据雷博特公司(R. R. Bowker)[12]和其他人的研究,我们估计,在1950年至2000年间美国小说的总出版量约为350,000本。因此,我们从“世界图书目录”抽取的样本,占这一时期出版的所有小说的比例略高于10%,我们乐观地认为这个数字是充分的。[13]

由于我们希望在这个语料库中进行文本挖掘,我们还必须获得这些文本的数字化版本。故而,我们与芝加哥的同事们通过购买电子书、抓取在线文本以及手动扫描印刷已出版的小说,以期获得尽可能多的文本的电子版。当然,我们不可能获得全部35,089本小说的电子版。我们收集到了5,931份电子文献,约占“世界图书目录”语料库中的17%。一个明显的担心是,我们所找到的电子版文本仅仅是对“世界图书目录”语料库的一种偏差的呈现,但在进行了几个简单的测试后,我们发现:其一,每个作者发表的小说所占比例大致相同;其二,语料库中收藏的每个文本来自各个图书馆的平均数量分布大致相同。我们确实也找到一处重大偏差:与我们的“世界图书目录”语料库中的小说相比,我们名单上所获取的小说更偏向新近,这可能反映了消费者更倾向于购买和阅读近期出版的书籍。在接下来的文章当中,我们想办法处理这一偏差,使之不会与总体结论相矛盾。

最后,我们对语料库进行了一次额外的筛选。我们从一开始就决定以性别和种族为坐标轴来探讨经济学语言的含义。在列出的5,931部小说中,我们确定了每个作者的性别和种族背景。考虑到社会身份认同的复杂性,我们在这一过程采用了严格的标准:独立研究每一位作者,只有在找到一个可靠的学术来源来确定作者的身份时,和/或作者确认他们自己的性别和/或种族的情况下,才按性别和/或种族来标记作者。直到那时,一位作者才会被贴上标签。此后,我们确认作者与身份标签确实匹配。经过这一筛选,剩下4,857本小说和1,646位作者。因此,最后,对语料库进行了与上述相同的分析,基于最初的检测项目(每位作者的图书数量、图书馆平均藏书数量、文本的时间分布),发现新筛选的语料库与第一个筛选的语料库是可比的。最终语料库的统计数据为:60%男性,40%女性;95%白人,3%黑人;1.6%亚裔美国人、拉丁裔和原住民。考虑到这个语料库所包含的非裔美国作家的小说太少,无法得出有意义的结论,我们用堪萨斯大学(University of Kansas)同事收集的该时期的小说作补充。这又增加了101本小说和30位作者,最终使语料库中黑人作者的总数增加到5%。[14]这些小说是如何被收集起来的?在过去的30年里,堪萨斯州的一批图书馆员和学者在“黑人写作史”项目(Project on the History of Black Writing)的支持下,寻找并收集他们能找到的每一部在1880年到2000年间美国黑人写下的虚构(fiction)作品。他们找到了大约1,200篇文本,其中250篇已经数字化。在这250篇文本中,有101篇在第一次筛选过程中(同时被两个图书馆收藏)没有被我们纳入,它们被添加到我们的第一个小说语料库中。整个堪萨斯语料库中的许多作品,都是自行出版,或是由一家小型出版社出版,因此不太可能进入图书馆和“世界图书目录”的记录中。[15]

最终将要用于本文分析的语料库的版本,共计4,857部小说和1,676位作者,且所有作者都已经标示其性别和种族。重要的是,我们承认构建这个语料库的几个决定带来了偏见:决定将“世界图书目录”列表里的小说限定为需被至少两个图书馆同时收藏;所筛选出来的小说严重偏向最近的出版物。我们的语料库并非完美无缺(没有语料库会完美无缺),但它代表了美国文学领域一个广博的、显著的版本:即那些被认为值得图书馆收藏的文本,同时在许多情况下,由出版商以电子形式保存。

二、《牛津经济学辞典》

我们的模型使用《牛津经济学辞典》(以下简称《牛津》)(Oxford Dictionary of Economics, ODE)为来源,挑选出一组用来为“经济”(economic)编订索引的术语。有人或许会问,为何我们选择一部将经济学体现成一套霸权话语的规范性词典。选择《牛津》,是因为我们想确定规范性经济学语言多大程度上已经渗透到了小说的话语里。预期是,模型并不会大规模地记录以非霸权式(nonhegemonic)词汇想象经济的文学表述;预计对非霸权式词汇的忽略,将会影响模型以种族和性别为两轴的评分,我们亦会通过文本细读对此予以解释。我们意识到《牛津》对经济提供了一个有限的认识。

为什么特别选用这本词典?根据“世界图书目录”的记载,这是最广泛地被各地图书馆收藏的经济学词典。总共有701所图书馆收藏了《牛津》,而收藏《美国经济学辞典》(American Dictionary of Economics, ADE)的有626所,收藏《新帕尔格雷夫经济学与法律词典》(The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law)的有460所,收藏《劳特利奇经济学词典》(Routledge Dictionary of Economics)的有446所。这后三部词典是《牛津》的主要竞争者。选择《牛津》而非《美国经济学辞典》,是因为后者的最新版本出版于1983年,这意味着其中缺少了语料库中后三分之一部分可能会出现的词汇。我们还注意到作为一门学科的美国经济学,其跨国性(transnationalism)能够避免各国在语用上的细微差别影响我们的结果。为了确保这种方法的准确性,我们手动核对了《牛津》中的每个术语,以确保国别差异不会影响我们的结果。

《牛津》为“经济”提供了一个标准的描述。这也正是我们感兴趣测量的:二战后经济学语言的编撰成典,并扩散入美国小说。因此,我们没有选择诸如反映“非裔美国人本土经济概念”这种包含更多日常语汇的词典。这类词汇表与一部由专业经济学家编撰的词典一样,都能让我们尽可能对经济进行充分的索引,但我们再次强调,在本文中,我们感兴趣的是规范性经济语言是如何在战后美国小说中显现和发挥作用的。了解这种语言是如何工作的,就能提供一个研究的基础,去探讨它的变异以及其他语境中它遭受的抵制。本文最末将展示这项工作可能呈现的样子。

我们使用的第三版《牛津》,出版于2009年,由约翰·布莱克(John Black)、尼加尔·哈希姆扎德(Nigar Hashimzade)和加雷斯·迈尔斯(Gareth Myles)合撰。其第一版由英国经济学家布莱克写出,出版于1997年。2009年,两位经济学家哈希姆扎德和迈尔斯完成对其修订。他们力图在“规范性(formality)和可读性(accessibility)”之间寻求平衡。[16]这本词典既足够严谨地反映现代经济学的学术贡献,又足够宽泛地满足非学术人士的使用需求。恰当地说,修订者认为词典的理想使用者既包括“初涉经济学的学生”,也包括程度更高的研究生和专业经济学家。[17]一篇书评肯定了这种写法:“它对高级用户已然足够全面,但是它使用简单的语言让新手亦能轻松了解概念。”[18]

或许有人会反对,2009年出版的字典可能会严重偏重于新近出现的、甚至在我们所研究的时期之后出现的术语,这会使结果出现偏差。比如说,假设《牛津》包含了大量的1980年之后出现的术语,如此一来,美国小说所使用经济学词语的趋势可能只是词典收录的内容的反映。为了测试这种偶然性,我们检测了每一个可能引起混乱的词,该词在整个语料库中出现了至少100次,我们将它与《牛津英语词典》(Oxford English Dictionary)中的首次记录相比较。引起怀疑的第一个术语是“收购”(takeover),该词在语料库中出现了608次。据《牛津英语词典》记载,“收购”一词最早在1936年的《经济学人》(The Economist)中被用作一个经济术语。接下来考虑“买断”(buyout)一词,该词在语料库中出现了369次——根据《牛津英语词典》,该词于1976年在《并购》(Mergers & Acquisitions)杂志上,首次作为一个经济术语出现。我们也怀疑“滴漏理论”(trickle-down),该词在语料库中出现了336次,虽然杜鲁门总统在1949年曾谈及放弃滴漏经济学。最后,我们标记了“跨国公司”(multinational),据《牛津》记载,它于1968年首次出现在《商业周刊》(Businessweek)上,它在语料库中出现了281次。那么,仅有的在语料库中出现超过100次、并在1950年后才首次用作经济术语的词,是“买断”和“跨国”。它们一共在语料库中出现了650次,占总数的0.04%。更多的在当时出现的新术语,在语料库中出现的次数不到100,但总的来说,这些新术语并没有使我们的结果产生偏差。

总而言之,在《牛津》中找到的3,227个关键词,反映了经济学学科中最普遍和最重要的术语和概念。因此,“经济程度”(economicness)的计算,便是基于对这些设置的实例化。

三、模 型

我们建立了一个模型,去核算语料库里每一部小说的“经济程度”。我们的第一步是计算《牛津》中的词汇在我们的小说语料库中出现的频率。经济术语包括单词和短语。根据单词实际使用的语境,必须确保只计算用作经济学涵义的单词。例如,“债券”(bond)可指人、事、物之间的联系,在这种情况下,它不具有经济学涵义;但也可以指债务证券(debt security),在这种情况下,它具有经济学涵义。许多其他词汇亦是如此,包括“银行”(bank)和“工会”(union)。我们做了严格的计算和分析工作,对每一个多义词进行编码,这样我们就按照《牛津》的定义只计算那些包含经济学涵义的词。[19]在计量每部小说中的每一个术语后,我们的下一步是将这些数目归一化。所谓“数据归一化”(normalize),意思是将小说中出现的经济术语总数除以小说中出现的单词总数。这是一个常用的策略。尽管每部小说的长度不尽相同,这样可以控制小说的长度,使每部小说出现经济术语的数目变得可比。这种计算给每部小说打出一个分数,我们按照分数为语料库中的小说进行排名,然后对该排名进行研究。可是,很明显,这种简单的计算不足以测量小说的“经济程度”。

我们找到了问题所在,发现一小撮经济术语占了数目上的绝大部分。具体来说,计算出语料库中频繁出现的70.2%的经济学词汇都在最常见的25个词中,数量不及《牛津》所收词条数目的1%。当一部小说要使用一个经济学词汇时,它往往只在少数的几个经济学术语选一个。这些都是日常经济学术语,诸如“美元”(dollar)、“货币”(money)、“银行”(bank)、“商业”(business)、“租金”(rent)、“现金”(cash)、“财产”(property)和“信贷”(credit)。事实上,34.5%的词频只涉及两个术语:劳作(work)和工作(job)。然后,我们的第一个模型展示了一个小说家的日常经济学世界。如果这一模型便是我们想要的,那就没什么问题,但我们想要建一个关于经济学作为一个学科在文学领域传播的模型,第一种模型并不能满足我们。为了使想要的效果可控,我们计算另一个值,以此测量小说中出现的“独一的”(unique)经济词汇的数量。如果一部小说使用了500次经济学词汇,但实际只有30个不同的词,为了建模的需要,便将这些词称为“独一的”。然后,我们将这个数值除以小说中“独一的”单词的总数,进行“数据归一化”(normalization);最后,我们将两个数值相加得出最终分数。

该模型所包含的数学等式见图1。第一项对应我们计算每本小说出现经济学词汇的次数的归一化数值,第二项对应我们通过考量每部小说中“独一的”经济学术语的数量来衡量每部小说经济学术语使用的广度。这两个数值加起来,乘以100,得出更直观的数字,它们给出了“经济程度”的量化指标。[20]

四、分 析

(一)1973年

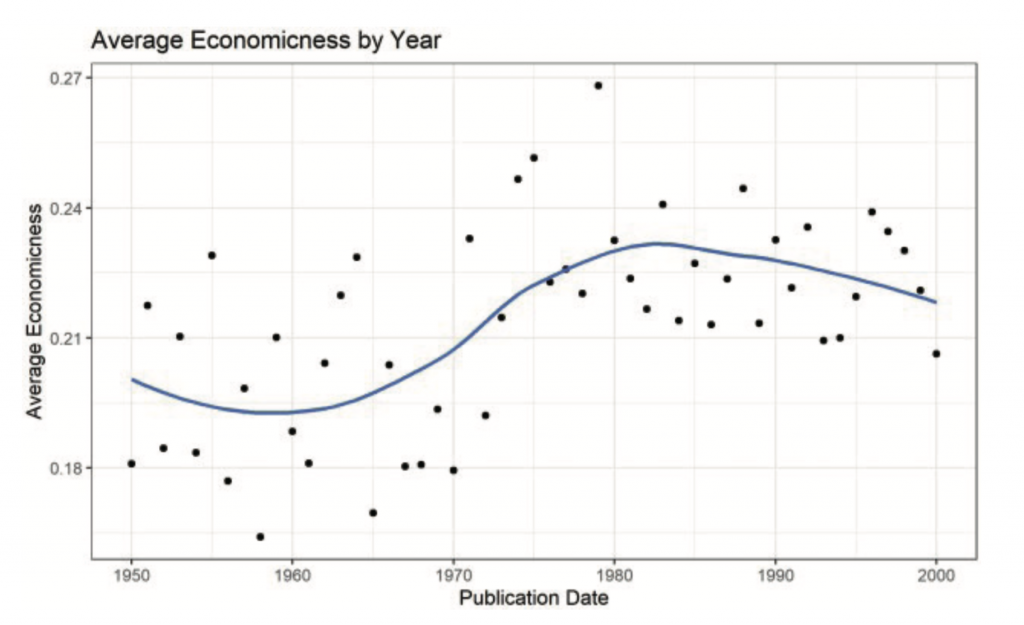

接下来是结果和分析:首先,我们绘制了整个语料库中术语在全时段的使用率(the rate of use)曲线图(图2)。美国小说中经济学术语的使用率在1950年到2000年间有变化吗?第一张曲线图表明它没有。如果非要说有变化,只能看出经济学术语的使用略微下降。但这一趋势过于微小,无法作为决定性的依据。[21]当用这张图去调查我们的建模对象时,我们意识到,尽管我们的模型在根据经济学术语的影响给小说作排名时是有效的,但当汇总时,我们只捕捉到了最常见术语的影响,即那些经常出现在日常生活中的经济学术语。第一张图告诉我们,只考虑日常经济学语言(everyday economic language)的情况下,我们看不到变化的趋势。但我们想探索学科化的经济学语言(disciplinary economic language)的使用。我们决定测试一下如果去掉前100个词会发生什么。结果发生了巨大的变化(图3)。

这张图令人吃惊。[22]我们看到了自1970年代初期开始,出现了一个突然而持续的20%的增长。(线条的平滑在一定程度上掩盖了这一转折的突然性。请看1973年之前的点集,将之与后来的点集作比较。)为什么在删除了前100个词后会看到这样的变化?这些术语在很大程度上仍然是日常习见注:横轴为出版日期,纵轴为平均经济程度。的,包括“劳作”(work)、“工作”(job)、“货币”(money)、“银行”(bank)和“现金”(cash)。即使在这100个词中排名靠后的部分,也可以看到诸如“经济”(economy)、“雇员”(employee)、“预算”(budget)、“养老金”(pension)、“就业”(employment)、“抵押”(mortgage)、“储蓄”(saving)、“奖金”(bonus)和“租赁”(lease)等词汇。一旦跨过这个门槛,看到诸如“经济学”(economics)、“顾问”(consultant)、“资本家”(capitalist)、“市场营销”(marketing)、“商品”(commodity)、“关税”(tariff)、“垄断”(monoploy)和“子公司”(subsidiary)。如果说前一组词汇仍是由日常用词组成,后一组已经触及经济学界、商界和政界。想象一下“经济”(economy)与“经济学”(economics)的区别。前者是普遍话语的一部分,每个人都在抱怨“经济”状况。然而,“经济学”指向一个研究领域,它标志着一定程度的专业化。(詹姆斯·卡维尔(James Carville)的口号并不是:“这关乎经济学!笨蛋!”)[23]准确地说,前100个词指示日常经济学(everyday economics)话语相关;其余的词指示学术经济学(economics as a discipline)话语。后者正是我们想要分离和建模的,当这样做时,我们发现了一个明晰的变化趋势,这标志了小说话语的重大转变。[24]

注:横轴为出版日期,纵轴为平均经济程度。

以经济为导向的文学批评家会毫不奇怪地发现,1973年是虚构作家使用经济学语言的一个转折点——或者,他们只会惊讶于作家们对不断变化的经济状况和话语反应之快。大卫·哈维(David Harvey)在其《后现代的状况》(The Condition of Postmodernity)开篇写道:“自1972年以来,文化领域与政治经济实践均发生了巨变。”[25]哈维的论述闻名于世,1970年代初正是从福特主义转向后福特主义式通过压榨我们的时空经验的灵活的资本积累,由此需要新的艺术形式。因此,步入后现代主义——詹明信(Fredric Jameson)在其《后现代主义》(Postmodernism, 1990)一书中将这一转变放在更早些时候,即1950年代末1960年代初。以经济为导向的文学批评家也转向乔瓦尼·阿里吉(Giovanni Arrighi),对他来说,1973年预示了美国金融资本主义的兴起。历史学家罗伯特·布伦纳(Robert Brenner)认为,1973年是美国从战后经济繁荣转向持续至今的长期经济衰退的一年,这是一个经济增长长期受制于结构性缺陷的漫长年代。从哈维、阿瑞吉、布伦纳以及其他人那里,我们得以理解在1973年这一特殊的年份,资本的全球积累迎来重大的结构转变,波及劳动、金融和财富分配。

倾向话语分析而非唯物主义,偏爱福柯而非马克思的学者,也有理由将注意力集中于1970年代。福柯、温迪·布朗(Wendy Brown)、丹尼尔·T.罗杰斯(Daniel T. Rodgers)以及其他学者均指出,市场霸权的崛起虽然兴起于经济部门,但很快在保守的智库和流行文化中扩散开来。根据这一论断,1970年代初,新自由主义被体制化——依据福柯和布朗,可将其如此定义:“历来非经济的领域、活动、事物的全面经济化。”[26]对于政治理论家布朗而言,这与民主的命运最为休戚相关。她认为新自由主义将“民主政治的正义原则转换成经济学习语”,这将威胁到民主本身。[27]为了解释这一过程,她引用并借鉴了社会学家米歇尔·卡伦(Michel Callon)的“经济化”(economization)一词;卡伦曾提出“经济学作为一门学科,在广义上,应为执行计算的机构设置格式”。[28]他尤为关注经济学是如何“表现、塑造和设置经济,而非观察经济的功用”。[29]1973年以后,经济部门的习语渗透入美国小说,证实和扩展了饱受争议的新自由主义叙事在文学领域的渗透。[30]

(二)类型

在继续我们的分析以前,我们先来简单考虑一下文体类型(genre)。小说的类型是决定其功能的一个主要的因素,我们想看看小说类型是否会决定我们对文本“经济程度”的评分。我们创建了一个分成四大类型的子语料库(subcorpus):畅销书(代表大众)、获奖作品(代表文学小说)、侦探小说和科幻小说。如果一部小说被《出版人周刊》(Publishers Weekly)认可,则该小说列入“畅销书”;如果一部小说曾获得美国主流的文学奖,如普利策奖或国家图书奖[31],则该小说列入“获奖作品”;其余文本则通过一组研究助理手动标记为“侦探小说”或“科幻小说”。我们为每一类收集了大约200个样本,整个子语料库约有800本被标识出类型的小说,结果类型对文本“经济程度”的评分没有显著影响。

(三)主体

我们现在知道,1973年以后,经济学语言出现的频率大大提升,分散在数千部广为流传的美国小说中。这对于单本小说意味着什么?在广博的经济学范畴内,能否察觉出这些小说回应了何种趋势?是否看到有关金融的小说不成比例地增加?它们是批判新自由主义?还是暗中给予支持?对于这种经济想象,我们能说什么?

为了回答这些问题,我们根据元数据标准对《牛津》中每个术语进行了手工编码,并与保罗·萨缪尔森(Paul Samuelson)的《经济学》(Economics)进行交叉比对,该书在战后相当长一段时期内是主要的经济学教材。我们得出八个类别:金融、公共(public)、国际(international)、劳动(labor)、货币(money)、宏观经济(macroeconomics)、微观经济(microeconomics)和其他。和劳动相关的语言占据了最常见的前100个术语,比如“劳作”(work)、“工作”(job)、“工资”(wage)、“技能”(skill)等等。而四个货币类的术语亦排名靠前:“美元”(dollar)、“货币”(money)、“现金”(cash)、“硬币”(coin)。按照上述同样的方案,当我们淘汰前100个词,只关注学科化的经济学语言时,话语发生了很大的变化。劳动下降到了第四常见的类别——包括“加班”(overtime)、“工资册”(payroll)、“企业家”(entrepreneur)、“罢工”(strike)、“自动化”(automation)。

金融类位居第三,比劳动类稍稍常见些,包括“银行业务”(banking)、“信用”(credibility)、“股市”(stock market)、“债权人”(creditors)、“分红”(dividend)、“经纪”(brokerage)、“投资银行”(investment bank)。那些因过于笼统而不属于任何一个类别的,则是第二常见——包括“分配”(distribution)、“资本主义的”(capitalist)、“经济学”(economics)。

在最常出现的那100个词以外,最常见的话语类型是微观经济学——经济学中专门研究个人与小公司行为的一个分支。在这里,我们找到了诸如“效用”(utility)、“营销”(marketing)、“节俭”(thrift)、“负债”(liability)、“赠券”(coupon)、“支出”(expenditure)、“创新”(innovation)、“顾客”(consumer)和“利他主义”(altruism)等术语。追随福柯的理论家,比如布朗和米歇尔·费尔(Michel Feher),主张微观经济学的逻辑对公民的浸润(saturation),将人类培育成经济人(homo economicus),这是新自由主义的最大特征。无论这些理论家是否正确,我们业已展示出微观经济学的语言是彼时经济学的主导话语,因为它在1973年至2000年间美国小说中的出现有所增长。对于这些话语范畴中语汇迁徙(lexical migration)的意义,我们应谨慎地做出推论,不仅是因为我们的分类法磨平和消除了各类别之间的区别,还因为当小说家使用同一个经济学术语时,其意义或许与经济学家的用法有细微的差别。即便如此,我们对话语类别的关注,为小说家书写经济学的广度(breadth)提供了一个概览。

我们的模型根据“经济程度”对文本进行排序,这使我们能够在单本小说的维度上看到这种广度意味着什么。注意,我们并没有把小说对经济学语言的使用程度等同于它在表现经济状况方面的恰当程度。试举两个杰出的理论流派为例:大量的学术研究建立在詹明信的洞见之上,这一洞见继承自法兰克福学派的理论家们,即艺术通过形式表达它与经济层面之间的关系;而布尔迪厄(Pierre Bourdieu)在其《区分》(Distinction)一书中提出,要理解艺术与经济的关系,需要分析它与以阶级为基础的品味(taste)政治学与社会学的契合性(embeddedness)。提及这些理论家,是为了承认我们研究的局限。我们追踪语言在不同话语领域之间的流动,但也意识到仅仅考量一本小说对专业名词的吸收,并不是理解它对当时经济状况的呈现的最佳方法。同时,我们提及他们以表心志:不同于那些高度发达的批评传统,我们的方法仍然处于发展的早期阶段,去开发一个精密的计算模型,追踪不同话语之间语言的流变,并期望揭示那未知的语汇迁徙模式。[32]

我们的模型能为对文学与经济学感兴趣的学者提供丰富的档案库,鉴别出数十本,或许数百本高度依赖经济学语言的小说,这些小说中,有的有相当数量的读者,还有的从未被研究过。这个模型也为我们去考察最具有经济学意味的一批小说提供参照,并为1973年以后的转折发掘出更为深远的意义。请参考表1。这里列举了10本最具有经济学意味的文学小说,这里“文学”(literary)指的是一般语境下进入市场流通、而未被归入任何特定类型的虚构作品。有些主题在这份小样本中较为盛行,包括学院派经济学(academic economics)、企业政治(corporate politics)、华尔街、出版工业(publishing industry)、一个后殖民非洲国家商人的生命历程。这张表格之外,唐·德里罗(Don Delillo)(《琼斯大街》Great Jones Street, 1973)、斯坦利·埃尔金(Stanley Elkin)(《泰·布列斯夫人》Mrs. Ted Bliss, 1995)、乔纳森·弗伦岑(Jonathan Franzen)(《第二十七城》The Twenty-Seventh City, 1988)和约翰· 厄普代克(John Updike)(《政变》The Coup, 1978)都是最常使用经济学语言的作家中的一员。

表1 美国小说样本,按“经济程度”排名

再看排在高位的类型小说,我们看到金融惊悚小说(financial thriller)、新自由主义的异托邦(dystopia)、银行盗窃案和侦探小说(whodunits)。凯瑟琳·内维尔(Katherine Neville)的金融犯罪小说《一次精心策划的风险》(A Calculated Risk, 1992)排行第四。犯罪小说作家唐纳德·E.韦斯特莱克(Donald E. Westlake)有三本小说进入前100。帕特·罗伯特逊(Pat Robertson)的基督教末世小说《世代的终结》(The End of the Age, 1995)排在第21,属于前0.5%。《猎红者》(The Redhunter, 1995),小威廉·F.巴克利(William F. Buckley Jr.)试图替约瑟夫·麦卡锡(Joseph McCarthy)挽回声誉的作品,排名556位,恰好排在前10%之外。也就是说,经济学语言反映了一系列经济现象和政治立场渗透到有各种政治倾向的美国小说中,这在1973年后变得更为频繁。根据我们的模型,最有经济意味的小说,当属哈佛经济学家约翰·肯尼斯·加尔布雷斯的《一位终身教授》(1990),这本小说充分说明了经济学语言对美国小说渗透之广。这本小说讽刺了常春藤盟校学术圈、美国式的乐观主义和自由市场的原教旨主义,它的主角是一个理性的行动者,经哈耶克(F. A. Hayek)和弗里德曼大肆鼓吹,这类人物在1973年后风行一时。年轻有为的哈佛经济学家蒙哥马利·马文(Montgomery Marvin)在菲利普斯埃克塞特(Philips Exeter)、哈佛(Harvard)和伯克利(Berkeley)接受教育,是冰箱定价的专家;他根据非理性者的狂热情绪开发出一种经济模型,借此投入证券市场,与其他人对经济无限增长的信心进行对赌,使他赚取巨额财富。在“黑色星期一”(Black Monday)——1987年10月19日的前几个月里,他的利润达到了顶峰;他注意到“非理性(irrationality)变得常见,狂热变得流行且普遍”[33]。加尔布雷斯,一个凯恩斯主义者,写此小说的目的是为动摇当时日益上升的道德主义,即一个“好人”(goodman)必须不带批判地“信仰美利坚,信仰它自由的企业制度”。[34]加尔布雷斯关注的对象是经济学的野心,它企图解释个体和公司的行为,这种解释失败了,并因此而导致伪善。换句话说,这部作品是一部微观经济学小说。[35]当然,我们或许觉得这一类型最适合描述它:微观经济学的闹剧(microeconomic farce)。[36]

在结尾,国会传唤马文,在听证会上他因“严重缺乏对美国自由的企业制度的信仰”被攻击为“非美国人”(un-American)。[37]国会立法禁止了他的模型,为他的行为定罪,没收了他的财产,讽刺的是,他们以自由之名去调控市场。国会如此行事,一定程度上是因为马文已开始利用它积攒的财富影响政治,资助自由派的候选人去对抗保守的当权者。早年,他与他的妻子马尔吉(Marjie)曾为大企业高级管理层中的性别平等而斗争,曾资助设立“和平研究”(peace studies)的学术讲席,甚至曾买断哈佛在种族隔离制度下南非的投资。加尔布雷斯的小说与一系列问题紧密结合,诸如学科专业化、金融、自由市场理论、政治中的金钱、劳动力中的性别议题、机构与官僚体制以及全球正义。他的小说部分展现了经济现象如何广泛地渗透到小说话语之中。同时,它也解释了为什么1973年以后经济学语言迅速增长,并标志着经济学语言在小说话语中的地位产生了巨大的变化:四分之一世纪的经济稳定让步持续的不稳定,催生了基于批判理性选择理论(rational choice theory)而创立的行为经济学。1973年以后的时代见证了经济思想向公共领域和日常生活的传播,弗里德曼作为一名公共知识分子,其发家史便印证了这一转变。金融在公共生活的影响力日渐提升,女性主义者开始在工作场所中为平权作斗争。

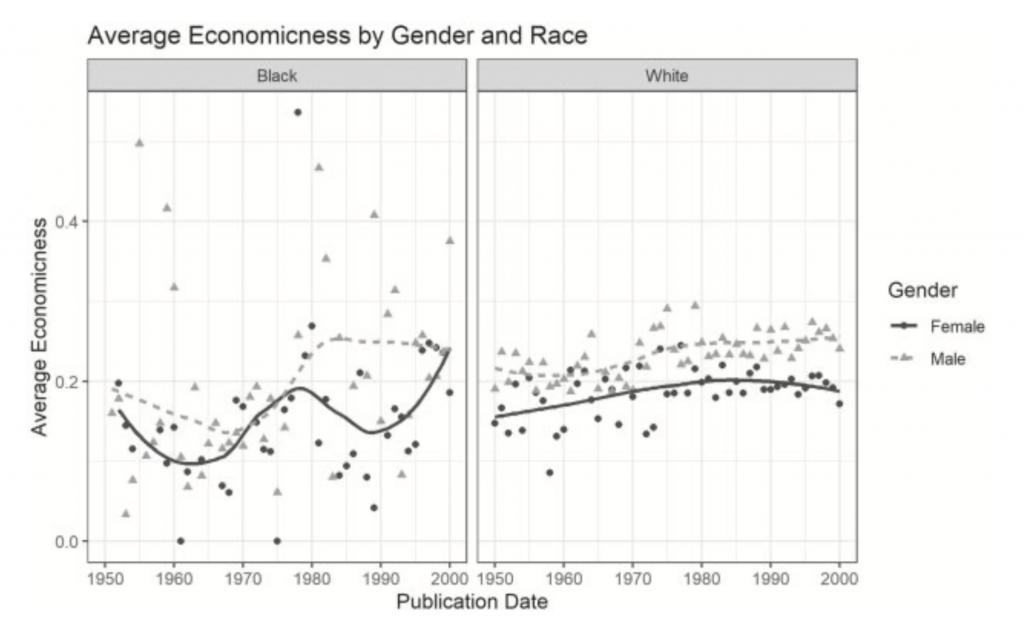

(四)种族与性别

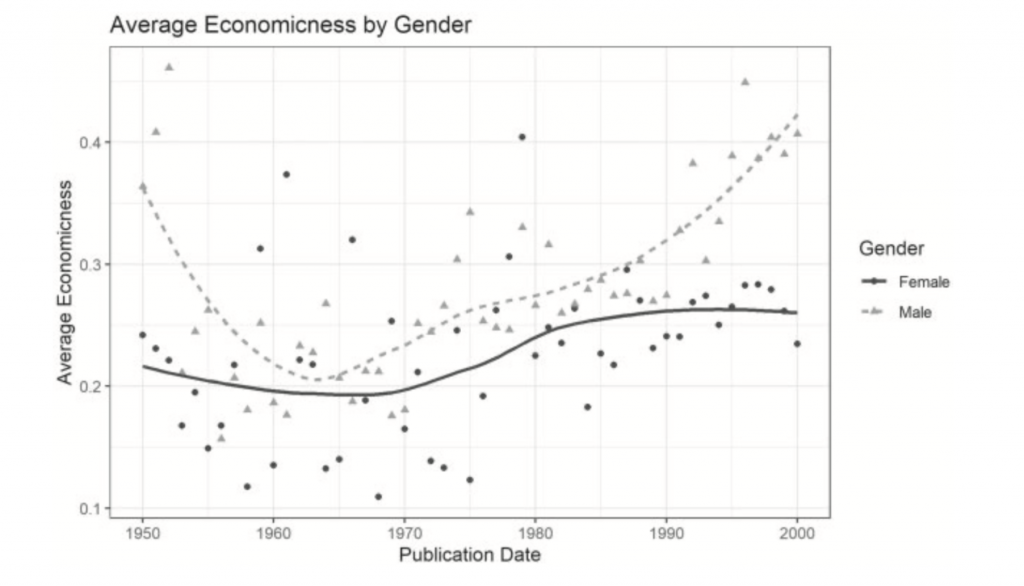

然而,仅仅关注经济想象在1973年以后的小说中出现的范围,可能会忽略基于作者的种族和性别在经济学语言使用上的差异。请参考下面两张曲线图(图4和图5)。[38]平均而言,女性使用的经济学术语要比男性少20%,非裔美国作家比白人作家少10%—15%。历史性与体制性的因素造成了这种情况:规范的经济学语言成为白人男性特权地位的标志,有时也为作者和他们笔下的角色享有这种特权提供方便。在白人男性作者写的小说中,这种特权在单独的文本之中是以怎样的面目出现的?

为了研究种族议题下经济学语言的影响,我们回到《一位终身教授》。马文关注社会公义,他渴望为“自由派的政治诉求做出一小份贡献。和平、面向穷人和内城居民的更好的机会、收入分配中更大的平等”。[39]他有足够的地位这样做,凭借他显赫的教育背景,以及来自父亲的资金和妻子所继承的遗产的支持。正如托马斯·皮凯蒂(Thomas Piketty)在他的《21世纪资本论》(Capital in the 21st Century, 2013)中揭示,继承所得财富的增长超过了收入所得财富,使美国种族之间的财富不平等进一步恶化,但马文夫妇受惠其中。富者恒富。换句话说,正是根植于种族和性别层面上的特权地位,才造就了马文的生活风尚,以及他的为“自由派的政治诉求所做出的一小份贡献”。[40]

马尔吉对她丈夫的诸多选择有着巨大的影响。叙述者声称,早在她的丈夫还怯怯懦懦之时,正是因为她无畏地根据他的经济模型进行投资,让她收获了“一根能在往后岁月影响——确切说,统领——马文的强而有力的杠杆”。[41]但是,除了与她的丈夫相关的信息以外,我们对她一无所知。因而,我们很难不达成这样的结论:无论她对他的影响有多大,正如马文所说,她最大的价值在于“她为他的地位锦上添花”。[42]

注:横轴为出版日期,纵轴为平均经济程度。实线、圆点为女性作家,虚线、三角为男性作家。

注:横轴为出版日期,纵轴为平均经济程度。实线、圆点为黑人作家,虚线、三角为白人作家。

马文渴望去帮助内城居民,他是这部小说的主角,小说中显然没有非白人的角色。“一位终身教授”,正如广泛流传的经济学理论所描述的市场,是色盲的。

那些将非白种人区分对待的政策已经被不断地重新编码成阶级问题,这是一个根据规范化经济学语言而完成的重新编码。福利(welfare)、移民农业(migrant farming)、批判性法律研究(Critical Legal Studies)、南非种族隔离(South African apartheid),这些词汇出现在小说中,却不曾触及种族问题;相反,规范化的经济学语言促进了自由派式的色盲(liberal colorblindness)。

想想小说对种族隔离的处理,它从来就不是以种族区隔的问题被抛出来。相反,当哈佛教职员俱乐部的教授们争论起种族隔离问题时,叙述者却将其归类为与“金融事务”相关。[43]马文收购了哈佛深陷于南非问题的证券,缓解了学校的尴尬境况,但是他这样做还因为他们的收购能够带来一笔“不小的利润”。[44]或者想想马文努力要求农场为移民工人(大多数是拉丁裔美国人)提供厕所,同样地,他们的辩论也是以经济术语展开的。《华尔街日报》赞扬“国会对厕所的抵制,说这是对自由企业精神的一次恶毒的攻击”。[45]经济学语言的白种性(whiteness)在这些辩论的重新编码中得以彰显,它使得种族和阶级的交汇停留在单纯的经济层面。在马文的终身教职审核中,一位教师“提醒大家,像往常一样,该系长期以来未能找到女性和少数族裔的候选人”。[46]他的担忧在一片沉默中被略过去了。

(五)黑人女性作家

总体而言,黑人作家的“经济程度”分数要低于白人作家,女性作家则低于男性作家(见图6)。根据我们的模型,在所有情况下,黑人女性所得分数总是最低的。到目前为止这一结果并不出乎意料,因为我们对《一位终身教授》的阅读显示,经济学语言为通向白种性(whiteness)和父权(patriarchy)提供了象征性的通道。然而,这也给我们反思自己的模型提供了一个机会。这一时期的黑人女性真的对经济学不感兴趣吗?或者,他们找到了另外的方式去书写经济学,而我们的模型并不能检验出来?而这些另外的方式,或许我们可以通过文本细读分辨出来,并凭借其独特性来了解到模型的局限,因此也是学科式经济学语言的局限?最后,我们在想,如何解释黑人女作家“经济程度”分数在1990年代的突然飙升?

注:横轴为出版日期,纵轴为平均经济程度。左幅为黑人作家,右幅为白人作家。实线、圆点为女性作家,虚线、三角为男性作家。

对于研究20世纪后期的黑人女性书写的学者而言,特别是对于研究“第二次黑人文艺复兴”(Second Black Renaissance)中涌现的黑人女性小说家,包括托妮·莫里森(Toni Morrison)、盖尔·琼斯(Gayl Jones)、托妮·凯德·班巴拉(Toni Cade Bambara),这样的区隔并不意外。黑人女性文学,特别在1970年代中晚期到1980年代,拓展了该时期广义上的黑人艺术运动(Black Art Movement),着手颠覆主流美国文学的传统规程。同时,她们挑战该运动中的雄性气质(masculine)和父权偏见(patriarchal bias),这也标志着与黑人美学(Black Aesthetic)决裂。据马杜·杜比(Madhu Dubey)研究,黑人女性的文本“重构和补充了黑人文化民族主义(black cultural nationalism)的意识形态纲领”。[47]巴尔巴拉·克里斯蒂安(Barbara Christian)和梅·亨德森(Mae G. Henderson)等学者因而主张,黑人女性的虚构作品是以一种双重的他异性(a double alterity)组成的:既作为规范的美利坚白人虚构作品的“他者”(other),又作为黑人男性文学的“他者”。例如亨德森的《饶舌说话》(Speaking in Tongues)这样现在被奉为经典的文章,揭露了这种他异性在形式上和话语上的表现形式。尽管黑人女性的书写表现出许多黑人文学共有的特征,比如,对故事叙述中的口头形式之兴趣,它还有更浓烈的对话叙述形式,故意让具有争议的术语出现在对话里,以此协商霸权的和非霸权的两种话语。亨德森认为:“黑人女性应该以多元的声音和多样的话语说话。”[48]如果这样的多元性和多样性的形成一定程度上是对主流规范的颠覆,那么黑人女性的书写在我们的模型中与其他群体区隔开来,就说得通了。对,但是为什么她们的写作最不具有经济意味呢?

我们得赶紧澄清,不会将我们得出的结果解读成黑人女性作家不写“经济”议题,这更会将黑人女性写作污名化,认为她们无法参与严肃的经济学思考。基于已有的学术成果,我们提出一个假设,黑人女性可能是为了拒绝主流的经济话语而写作。苏珊·威利斯(Susan Wills)就持此种观点,她认为黑人女性作家存在于规范的经济话语之外,她们用另外的模式来表现经济和金融生活:“在黑人女性书写中……金钱从来就不被认为是一个生活的事实……。在黑人女性的诸多小说里,(经济上的)努力被转移出边缘性(marginality)和从属地位(dependency)的残酷现实,变成另类经济学的隐喻性陈述,不再被纳入资本主义中。”[49]这里,黑人女性书写在话题上和语言上的特殊性一起出现。在黑人女性书写中,经济学——规范的、学科式的、白人男性主宰的经济学——是模糊不清的,因为黑人女性常常经历财务上的不稳定。黑人女性小说家用一种特殊的方式运用语言去理解并且讲述这种不稳定性,从而让这种模糊性在小说中变得更强烈。接下来,我们将通过阅读盖尔·琼斯的《科里基多拉》(Corregidora, 1975)来解释威尔斯的论点,也借机对我们模型的局限进行一次测试。

至今,我们没有发现什么新鲜之事。如果我们用规范的标尺,比如《牛津》去衡量经济程度的话,那些用非规范形式去表达经济议题的文本,比如黑人女性书写对于那些标尺而言是模糊不清的。然后我们会认为,作为模型的基础,《牛津》是有缺陷的,也许还是种族主义的。但这种对抗式的回应会阻碍提出更为深远的问题,比如,在解释黑人女性书写的过程中,《牛津》究竟是如何失效的?如果认为我们的模型只是一个传达简单、棘手的“事实”——有人接受,有人反对——的工具,研究也就到此结束。但我们的模型,让我再次重申,是一个用于论证和思考的精密装置。我们可以分析这模型是如何思考的,以便能更好地理解《牛津》和黑人女性书写的关系。这篇文章的最后一部分分析《科里基多拉》。选此文本基于两个理由:第一,根据模型,这本小说得分很低——处于最后的10%;第二,这本小说代表了黑人女性小说的转折点。在《科里基多拉》出版后不久,黑人女性文本的“经济程度”出现下降,直到该值下降到比黑人男性小说低40%,这是该时期对比各个统计群组所能见到的最大差异。正是在1975年,在短暂的趋同后,黑人男性与女性作家在他们各自关于经济议题的表述中开始显示出明显的分歧。因此,我们把注意力放在1975年,尤其是《科里基多拉》。此两者预示着后来的变化。在小说出版之际,莫里森预言道:“在此之后,描写黑人女性的小说再也不可能像以前那样写。(《科里基多拉》)改变了整个行业的规则和定义。”[50]将《科里基多拉》视为即将涌现的黑人女性写作的先行者,可以看到这部小说标志着一个时刻:《牛津》开始无法记录黑人女性的书写,这种状况日后愈发严重。

《科里基多拉》讲了一个黑人妇女、蓝调歌手乌尔莎(Ursa)的故事,以及她与她的大家族、分居的丈夫穆特(Mutt)的关系。以1940年代末为背景,故事主要发生在肯塔基,并且交叉穿插了乌尔莎父母、祖父母的故事——他们在上个世纪曾是一个巴西人西蒙·科里基多拉(Simon Corregidora)的奴隶。无论是时间上还是地理上,叙述总是围绕着奴隶制,穿插在过去与现在、美国与南美之间。谢丽尔·沃尔(Cheryl Wall)和其他评论家都注意到,这部小说描绘出白人奴隶主和黑奴之间被性暴力活化(animating)的关系,与后奴隶时代黑人男性与女性之间的关系,有着连续性。[51]这种关系一直把黑人妇女框定为性物件(sexual objects),仅仅是生育后代的机器。小说开始时,穆特殴打乌尔莎,致其流产,急需做子宫切除手术。在余下的故事里,乌尔莎一直为其存在寻找一个超越生育的新的原因,因为她现在已经不能生育。当她踏上自我发现的旅程时,她了解了更多父母和祖父母先前作为奴隶的历史,发现他们和她自己之间存在着令人不安的联系。她凭直觉发现一条可能打破黑人男性和女性之间性暴力循环的道路。

根据我们的模型,《科里基多拉》的“经济程度”分数远低于中位数。即便粗略读一读这本小说也能知其原因。小说只是偶尔使用那些被我们的模型归类为“经济”的词,比如说工作(job)和劳作(work),其他能够提升其“经济程度”分数的词均未出现。实际上,《科里基多拉》只使用了14个《牛津》中的词。得分排在前10%的小说,平均使用到97个独一的经济学词汇(unique economic words),七倍于《科里基多拉》。与《科里基多拉》同在末10%的小说,平均每本使用到37个独一的经济学词汇。因此,相比语料库中的其他书,琼斯的小说看上去缺少能被识别出的“经济程度”。有人会说这也许是因为其中有大量的对话;或者是因为它只集中讨论性;或者因为其视角严重偏向家庭生活,很少离开家庭空间;或者仅仅因为大部分角色都很穷,不会谈及那些他们未曾拥有的东西。

但这样便是忽略了一个事实,即核心的叙述是对美洲奴隶制的关注。在乌尔莎当下生活的叙述中,不断有长篇的叙述性回忆插进来——关于西蒙·科里基多拉和他19世纪中期种植园的回忆,乌尔莎的祖母和母亲便成长在那里。这些有规律的插叙,旨在为当代后奴隶制时代的家庭动力学提供一种历史的解释,这一解释本质上完全是“经济的”,与《牛津》看重并想要记录的词汇,像“财富”(wealth)、“财产”(property)、“价值”(value)等等,均有关系。让我们思考一个场景:乌尔莎的妈妈讲述她的种植园时光。她先是谈论“制造后代”或性的再生产[52],以及西蒙·科里基多拉是如何严密地监控她的性生活,禁止她与深肤色的黑人发生性关系;接着,她描述奴隶主是如何因为她的美貌而垂青于她,将她视作他的“金色小猫”(little gold pussy),用尽手段来“养育”她。[53]她以对种植园生活和奴隶生命的笼统追忆作结,顺便提到了“帕尔马雷斯”(Palmares)[54],一个兴起于17世纪的巴西自由奴隶殖民地。当然,这里我们已经有了一份对18世纪、19世纪美洲大陆上一个主要的经济系统的详尽描述:奴隶制和种植园。让模型无法识别的是书中描述奴隶制的语言,它将大量明显与身体相关的“非经济的”语言,比如“传宗接代” (making generations)和“养育”(cultivation),与所谓的经济词汇,比如“财产” (property),混淆在一起。“金色小猫”这一短语是这种语义学最诡异的例证。我们的模型识别到了“金色/黄金”(gold)一词,但它会忽略奴隶制语境下更为广阔的语义链条,这一链条依赖以下事物构成,比如“养育”这样的词汇、关于身体的话语、当然还有“奴隶制”和“种植园”。这些词语都不在《牛津》之中。

有人或许会这样为《牛津》对奴隶制的忽略辩解:这本词典只对定义与当代经济学实践相关的术语感兴趣。但是,《科里基多拉》绕过了这种分野,它将过去与现在联通,通过叙事的扩张(narrative dilation)捣混时间性(temporality),借此辩称奴隶制的经济影响一直持续到现在。事实上,这部小说坚称,奴隶制的语义学是记录当今黑人的经济生活所必需的。比如,乌尔莎用“传宗接代”这一自她母亲时代残存至今的表述,去描述她与现代经济学生产力之间的关系。(她主要的“工作”便是生产孩子,像是她母亲作为一个奴隶的命运的回响。)在《科里基多拉》中,经济学对黑人女性来说从未缺席;奴隶制的语义学比“当代经济学”的语义学更为深切地存在于她们生活当中。当我们的模型为1980年代黑人女性书写打低分时,我们看到的是两种经济生活模型的冲突。我们将这种冲突视为黑人女性对经济学学科的挑战,借此去重新思考经济学对黑人历史(black history)有选择性的关切(selective relationship),以及认识论上的偏见。

然而,在说明黑人女性小说和规范的经济学话语时,有一个更令人惊讶的发现。如果重新检视我们根据作者性别与种族制作的平均经济程度曲线图,可以明显地看到关联黑人女性作家的趋势不仅在1970年代末的显著地下降,我们已在讨论琼斯的小说时生动地体现了这一点,而且在1990年代中期开始却有一个同样迅速的逆转。也就是说,令人惊讶的不在于黑人女性的经济学语言在《牛津》里是一片空白,而在于这种空白显得尤为短暂。在对《科里基多拉》的细读中,我们将奴隶制视为一种经济话语,而《牛津》未能将其索引识别,这就是为什么在我们模型设置的参数下黑人女性作家的得分下降。但是,同样,这种下降是短暂的。到底黑人女性写作的经济学语言在1990年代中期发生了怎样的转变,使其更直接地与规范的经济学话语相结合?我们应该细读更多的小说,开发出一个新的模型,然后去理解它。但我们的主要观点仍然是:《牛津》中有明显的空白,特别是在关于少数族群作者使用的语言这一部分。与此同时,少数族群作者也不满足于让这一省略持续下去;我们从研究结果可以推断,在黑人女性作家开始拓宽她们对经济议题的表现的15年之内,毫无疑问,她们仍会援引奴隶制的转喻,尽管她们正在接纳规范的经济学话语,并加入到这几十年来小说话语的整体潮流当中。

五、调控模型

早些时候,我们注意到了一个可能的批评:我们的模型依赖于学科式的学术材料(《牛津》)作为定义“经济”的基础,因而,这遗漏了一大批以非霸权式术语来想象经济议题的文学表述。我们同意这一点。但是,建模的重点并非去生产出一系列为之辩护成独一真理(unitary truth)的结果。相反,其重点是去理解模型是如何被构筑的,去利用其缺陷:其一,缺陷本身便对模型及其缺陷具有启发意义;其二,让缺陷成为不断循环往复地修正模型的出发点。文本细读显示,我们的模型其内在假设为:《牛津》通过它的词汇表反映了经济学作为一个学科的面貌,它必然是局限的,因为它不能辨别出以奴隶制为基础的对经济议题的想象。正如由黑人女性书写的、重要的小说传统所证明的,这并不是一个微不足道的瑕疵。

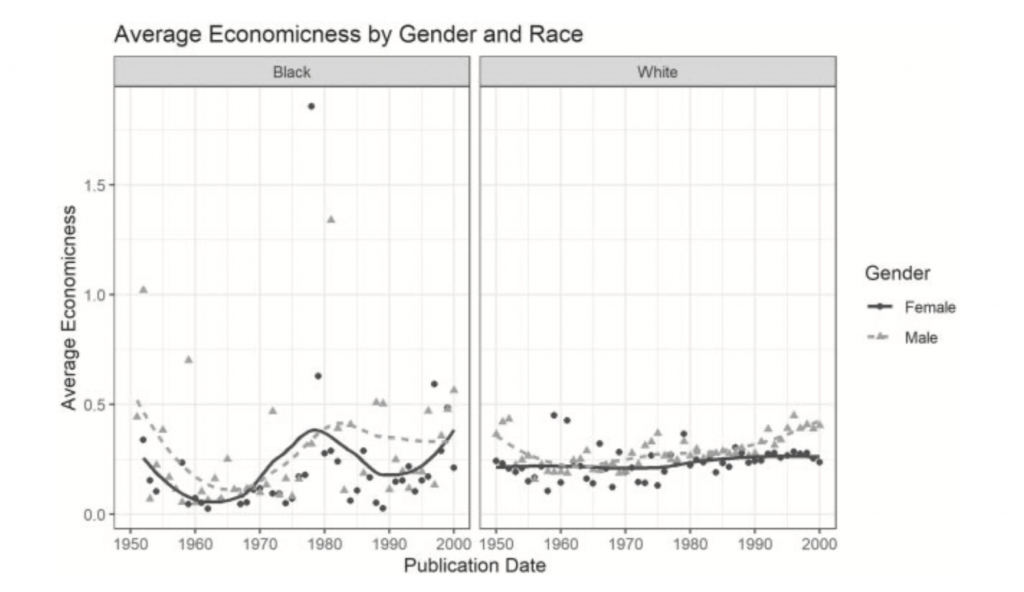

注:横轴为出版日期,纵轴为平均经济程度。左幅为黑人作家,右幅为白人作家。实线、圆点为女性作家,虚线、三角为男性作家。

显然,这项工作的下一步就是重构我们的模型,使之能够解释从底层的视野(a subaltern perspective)对经济议题进行的表述。其中可行的办法包括加入一本非裔美国人日常口语的词典,或者手动添加一张包含了该时期黑人作家的小说中常常出现的经济术语的词汇表。[55]那么,如果用黑人女性书写,而非《牛津》,作为我们模型的基础,美国文学领域中的“经济程度”会是怎么样的呢?

回答这个问题的第一步,把“奴隶”“奴隶制”和“种植园”加入我们的模型,重新计算。这个简易的调整只是解释黑人妇女小说得分较低的一个初步尝试。这个模型依然测量学科式经济学语言的使用情况,但现在增加了三个新词。在这个新模型中,正如所料,黑人女性得分更高了,让她们更接近其他被统计的群体,甚至有时候会超过他们(见图7)。模型提升了一些黑人女性作家书写奴隶制的著名小说的排名,比如《科里基多拉》(从4,405到3,874)和奥克塔维娅·巴特勒(Octavia Butler)的《血族》(Kindred, 1979)(从2,769到1,497)。同时,这也提高了白人男性写的历史小说的名次,比如罗素·班克斯(Russell Banks)的《拆云者》(Cloudsplitter, 1998)(从1,029到292)和戈尔·维达尔(Gore Vidal)的《林肯》(Lincoln, 1984)(从1,587到1,247);还有涉及犹太历史的小说,如詹姆斯·米奇纳(James Michener)的《源》(The Source, 1965)(从1,388到995)。

注:横轴为出版日期,纵轴为平均经济程度。实线、圆点为女性作家,虚线、三角为男性作家。

从某方面看,新模型运转符合预期,相比其他群体,黑人女性的得分有所提升。但它同样令人惊讶,我们未曾考虑过在这段时期,犹太历史或者男性书写奴隶制会有多频繁。虽然在新模型中,女性组的整体得分在绝大部分时期与男性组是接近的,但在1990年代,男性大大拉开差距,从1995年到2000年得分比女性高出了50%。也是同样在这个时段里,我们早前发现,黑人女性迅速地吸取学科式的经济学语言(见图8)。这时段里必然有某些事情发生了,但需要进一步的研究才能找到原因。这正是文学建模的工作——就是去反复分析一件我们想要去理解的事情。

六、论文学建模

我们经研究发现,经济学的语言,正如这门学科所规范的那样,在1970年代中期的美国小说中变得更加普遍,其普遍程度约提升了20%——其中白人男性写的小说尤为明显。如果我们认同《一位终身教授》是其中典型,至少显示出白人男性作家如何使用经济学语言这一趋势,便看到这种语言的使用往往依赖白人男性的特权地位,并反过来加强它,即使表面上它在批判占据主导地位的经济学意识形态。我们还发现,与预期相反,20世纪下半叶美国经济学的主导话语并不是金融,而是微观经济学。

我们还了解到战后美国的小说与种族。我们简短的案例研究表明,《科里基多拉》是其中一本模范小说,不仅仅因为它引入了一种新的文学俗语(literary vernacular),还在于它如何表现经济议题。这本小说很有启发意义,因为它不仅仅拒绝了规范的学院式经济学语言,还强调奴隶制的顽痼是当代黑人女性小说家的经济思想之基石。与直觉相反,我们发现这一趋势虽然在1970年代末和1980年代强劲,但到了1990年代中期却发生了逆转;与此同时,男性比女性愈加频繁地使用带有奴隶制色彩的经济学语言。个中原因,需进一步的研究和追问。最后,为了更精确地捕捉黑人女性小说家的经济想象,我们调控了模型。新模型证实了我们的预期,同时给了我们新鲜且惊奇的结果,这些结果需要阐释,但这已经超出本文所研究的范围。我们做这项工作是为了更好地理解文学史。同时,也希望给其他学者提供一个方法论上的样板。总的来说,我们认为文学建模显示出以实证主义为基础的文学研究之缺陷,但它能够利用数量和规模上的可见性(affordances)来建立初步的论断,并提供细致的观察和引出可供进一步探讨的问题。

—————————————————————————————————————————————————————————————

Economics, Race, and the Postwar US Novel: A Quantitative Literary History

Daniel Sinykin, Richard Jean So, Jessica Young

Abstract:

This essay studies how the language of economics has been adopted in American novel in between 1950 and 2000. With a focus on computational criticism, which is a branch of the more general digital humanities, and modeling as method, it constructs a corpus based on the most important terminologies and concepts in the discipline of economic disciplines from Oxford Dictionary of Economics, and establishes a modeling to observe the dissemination of economics as a discipline in literary writings. We show how US novelists adopted more formal economic language in the 1970s; The infiltration of the idiom of economics departments into US novels after 1973 corroborates and extends this much-contested neoliberal narrative into the field of literature. We also show how black women writers used far less of such language than other racially identified groups, exposing a gap between how they and academic economists envision economic life. Surprising facts about the novel in the mid-1990s are revealed, which are that black women change course, using economic language with greater frequency, while men far outpace women in their use of slavery-inflected economic language. This essay contends that literary modeling recognizes the limits of empiricism as a basis for studying literature, even as it leverages the affordances of quantity and scale to build provisional arguments that provide local insights and generate further questions.

Keywords:

Computational Criticism; Modeling; Economics; Literature; Race; Postwar US Novel

—————————————————————————————————————————————————————————————

编 辑 | 姜文涛

注释:

[1]Franco Moretti, Distant Reading, London: Verso, 2013, p. 122.

[2]Franco Moretti, “Franco Moretti: A Response,” PMLA, vol. 132, no. 3, 2017, pp. 686-689.

[3]Cathy O’Neil, Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy, New York: Crown, 2016, p. 13.

[4]见纽菲尔德与希瑟·史提芬(Heather Steffen)的文章《重造大学:黑色度量》(“Remaking the University: Metrics Noir”),《洛杉矶书评》(Los Angeles Review of Books),2017年10月11日。本文是对凯茜·奥尼尔(Cathy O’Neil)的《摧毁数学的武器:大数据是如何拉大不平等和威胁民主的》(Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy)之书评。——译注

[5]Johanna Drucker, “Why Distant Reading Isn’t,” PMLA, vol. 132, no. 3, 2017, pp. 628-635.

[6]我们这里只关注文学批评,而非书籍史(book history)或文献版本。关于建模更详尽的讨论,请看: Julia Flanders, Fotis Jannidis, “Data Modeling,” in Susan Schreibman, Ray Siemens, and John Unsworth eds., A New Companion to Digital Humanities, Cambridge: Blackwell, 2016, pp. 229-238。为文学批评建模可追溯到2004年,当时有Willard McCarty“, Modeling: A Study in Words and Meanings,” A Companion to Digital Humanities, Cambridge: Blackwell, 2004, pp. 254-272。几年以后,在《认识…:文学研究中的建模》(“Knowing …: Modeling in Literary Studies”)中,麦卡蒂(Willard McCarty)为文学建模订立了几条重要的指南:建立一个模型是“一项有意识地简化文学阐释的行为”,其中包含了“选择性的省略”(selective omission);学者必须不将“人造的(the artificial)和真实的(the real)混淆”;同时——我们借鉴了他的这种洞见——他指明,“失败和每一个精密构造出的错误才是我们所作之意义所在”(见394、400页)。在McCarty之后,最近还有两篇文章:Andrew Piper, “Think Small: On Literary Modeling,” PMLA, vol. 132, no. 3, 2017, pp. 651-658。以及 Richard Jean So, “All Models are Wrong,” PMLA, vol. 132, no. 3, 2017, pp. 668-673。一篇针对莫雷蒂的《远读》(Distant Reading)的圆桌回应。

[7]Andrew Piper, “Novel Devotions: Conversional Reading, Computational Modeling, and the Modern Novel,” New Literary History, vol. 46, no. 1, 2015, p. 67.

[8]Piper, “Novel Devotions,” p. 69.

[9]Piper, “Novel Devotions,” p. 70.

[10]Piper, “Novel Devotions,” p. 68.

[11]我们加入最突然涌现出来的、用建模在文学史中寻找新发现的研究中。比如以下三者:在Lauren Klein, “The Image of Absence: Archival Silence, Data Visualization, and James Hemings,” American Literature, vol. 85, no. 4, 2013, pp. 661-688中,用网络理论将詹姆斯·海明斯(James Hemings)——黑奴、美国总统杰斐逊(Thomas Jefferson)的主厨——在档案中的缺位视象化。Ted Underwood, David Bamman, and Sabrina Lee, “The Transformation of Gender in English-Language Fiction,” Journal of Cultural Analytics, February 13, 2018, web.文中建立了一个模型,展示在过去两个世纪里文学角色的性别辨识度渐渐降低。在Elizabeth F. Evans, Matthew Wilkens, “Nation, Ethnicity, and the Geography of British Fiction, 1880–1940,” Journal of Cultural Analytics, July 13, 2018, web.文中,他们建立了一个文学地缘学的模型,为三个英国现代主义的语料库——著名作家、外籍作家、伦敦作家——标记出全球的、民族的以及伦敦市政的地标。

[12]雷博特公司(R. R. Bowker LLC),其业务包括向出版业提供已出版图书的出版信息,包括出版商、图书销售商、图书馆、个人等。——译注

[13]更多细节,见Matthew Wilkens, “Contemporary Fiction by the Numbers,” Post 45, March 11, 2011, web。

[14]有一个问题,当你有一个小群组(黑人作家),其中所有的成员与他人都是不同的(“经济程度”的分数)。要解释这一点,我们计算了标准误差(standard error)——每个作者与他所处群组平均分的误差。在大群组中(白人作者)这不算是个问题。这样的群组作为一个整体通常向一个稳定的均值趋同。但如果小群组里的标准误差很大,你就不能将两组进行比较。那更小的一群组,就没有一个作为“群组”的身份认同,而大一些的组则有。我们对依照这个方向进行测试,发现我们的黑人作家这一次语料库在其“经济程度”方面得分是一致的。由于研究资源有限,我们无法计算35,089篇文章中黑人作者所占的比例;因此不知道这5%的黑人作者所占比例的样本,能否准确地反映了整个语料库中黑人作者所占的百分比。这是我们能做的最好的估量。

[15]目前,只有250本黑人作者的小说能够应用于数字分析,这一事实为有兴趣大规模研究美国小说的研究人员造成了材料上的偏差,因为黑人作家作品可供使用的语料库远远小于白人作家作品可供使用的语料库。计算研究方法需要大量的样本,而黑人作家小说的相对贫乏必然会在实验设计中造成问题。这是一个值得详细讨论的问题,但超出了本文的范围。

[16]Nigar Hashimzade et al., “Can Authority be Sustained While Balancing Accessibility and Formality?,” Unpublished paper, shared by authors, 2017, p. 17.

[17]John Black et al., “Preface to the Third Edition,” A Dictionary of Economics, 3rd ed., Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 1.

[18]Katherine Mossman, “Review,” Library Journal, vol. 134, no. 10, 2009, pp. 123-124.

[19]本文使用的所有代码和所得数据,将在发布时发布到GitHub公共资料库中。相关详细信息,请与主要作者联系。

[20]在这里强调,我们的模型并不是统计学模型,因而这里不计算它的可能性和不确定性;相反,这为统计学建模提供一个基础。我们的模型是一个新颖的用定量公式配合定性分析,提供一个客观的“经济程度”度量,以及一个所研究的时期中语言和经济学使用的全面的衡量。

[21]这条线是一条平滑的局部多项式回归拟合曲线(LOESS),它依据数据描绘出图形。

[22]在上一张曲线图中,那条线是一条平滑的局部多项式回归拟合曲线。——原文尾注

[23]詹姆斯·卡维尔曾任克林顿的总统竞选顾问。他为克林顿设计的竞选口号:“这关乎经济!笨蛋!”(It’s the economy! stupid!)在1992年的美国总统大选中广为流传。——译注

[24]我们用1970年到1980年之间的“经济程度”分数,检验这段时间内观察到的分数差异是否具有统计学意义。由于两个年份的方差不同,我们使用韦尔奇(Welch)双样本t检验,以及df≈140方程。又因为我们用1980年的平均值,比较1970年的基础平均值,得到测试结果,t值为负数,等于-2.35。p值为0.02。——原文尾注

[25]David Harvey, The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change, Oxford: Basil Blackwell Ltd, 1989, p. vii.

[26]Wendy Brown, Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution, New York: Zone Books, 2015, p. 31.

[27]Brown, Undoing the Demos, p. 35.

[28]Michel Callon, “Introduction: The Embeddedness of Economic Markets in Economics,” The Sociological Review, vol. 46, no. 1, 1998, pp. 1-57.

[29]Callon, “Introduction: The Embeddedness of Economic Markets in Economics,” p. 2.语言的流动并非单向地从经济学到文化和文学。经济学同样武装了文学和修辞学中的语言和文学形象。迪尔德丽·麦克洛斯基(Deirdre N. McCloskey)——在1968年到1980年的芝加哥大学中,她与加里·贝克(Gary Becker)、米尔顿·弗里德曼(Milton Friedman)、乔治·斯蒂格勒(George Stigler)一样,都是新自由主义的巨人——在1980年代发明了修辞理论(Rhetorical Theory),到处写为什么“经济学是文学的”(见页102)。我们则是将之颠倒过来,追问:为什么文学是经济的?Deirdre N. McCloskey, “The Literary Character of Economics,” Daedalus, vol. 113, no. 3, 1984, pp. 97-119.

[30]很少有作品在找到一种调和马克思主义者和福柯主义者在战后经济和文化问题上的分歧的方法。而对新自由主义之局限的批评,请参考:Sarah Brouillette, “Neoliberalism and the Demise of the Literary,” in Mitchum Huehls and Rachel Greenwald Smith eds., Neoliberalism and Contemporary Literary Culture, Baltimore: Johns Hopkins University Press,2017, pp.277-290。以及Leigh Claire La Berge, Quinn Slobodian, “Reading for Neoliberalism, Reading Like Neoliberals,” American Literary History, vol. 29, no. 3, 2017, pp. 602-614。

[31]我们标识的所谓“美国主流的文学奖”,具体如下:海茨因文学奖(The Drue Heinz)、海明威笔奖(The PEN/Hemingway)、国家图书奖、福克纳笔奖(The PEN/Faulkner)、普利策奖和怀廷基金会奖(The Whiting)。几句闲话:设立这一种类并为其建立一个语料库去表现它,其挑战便是要去找到足够的电子版以供计算分析。比如,凯瑟琳·波特(Katherine Porter)的《凯瑟琳·波特故事集》(The Collected Stories of Katherine Anne Porter, 1965)在1966年赢得了普利策虚构文学奖,这个文本也在我们的语料库中。然后,因为上述名单中,只有两个奖——普利策奖和国家图书奖——涵盖在我们要研究的时间范围里(其他的,比如怀廷基金会奖,要到1985年后才有),我们要增加“获奖作品”的代表性,所以我们为这个语料库增加了76个虚构作品样本——我们只能找到那些有电子存档的,它们都是1950年到2000年间国家图书奖的提名作品。这些权衡手段标志着,要解决一个更大的问题,即如何建立一个足够庞大而充实的“1950年至2000年美国小说获奖作品”语料库,以检验“获奖作品”这一参数对小说与经济语言之间关系的影响,其方法是不完美的。要建立这样的一个语料库,我们必须将概念“美国小说”拓展及更多的虚构作品,包括短篇小说——本质上,这是在检查战后美国虚构与经济语言的关系。然而,鉴于这一时期短篇小说和长篇小说之间广泛的创作流量,我们觉得这并不是一个可疑的整合。所以,还是必须把国家图书奖的提名作品作为样本添加到语料库中。这似乎是个可行的妥协,因为被这样的大型主流文学奖提名,足以见得它是符合划出来的“获奖作品”的。再一次,这些权衡本质上是为了去创造一个足够大的语料库——至少200本小说,使这一类别能在计量分析中被能识别到。最后,“获奖作品”这一语料库涵盖了231本虚构作品。

[32]请参考最近其他两个利用计量模型来追踪文学中的话语转变的研究:Hoyt Long, Richard Jean So, “Literary Pattern Recognition: Modernism between Close Reading and Machine Learning,” Critical Inquiry, vol. 42, no. 2, 2016, pp. 235-267. Hoyt Long, Richard Jean So, “Turbulent Flow: A Computational Model of World Literature,” Modern Language Quarterly, vol. 77, no. 3, 2016, pp. 345-367.

[33]John Kenneth Galbraith, A Tenured Professor, London: Mariner Books, 1990, p. 83.

[34]Galbraith, A Tenured Professor, p. 66.

[35]加尔布雷斯的小说是微观经济学的最详尽的形式:它是关于微观经济学的经济学研究。简·埃利奥特(Jane Elliott)认为,特别是在1990年代晚期开始,微观经济学所散播的选择模型“从经济学作为一门以市场为焦点的学科中脱颖而出”,释放出她所称的“微观经济想象”,这种想象以文学形式出现,她称之为“微观经济模式”。安妮·麦克拉南(Annie McClanahan)通过例证,给出对“微观经济小说”更为宽泛的理解,她将之溯源至1870年代边际革命中的经济学。她辩称,“微观经济学与现代小说同时地且互不干扰地工作,将个人主体的自然重新理论化到一个社会世界中”。在她看来,现代小说想要恢复那被微观经济学弃之一边的个人的深度与社会的广度。Annie McClanahan, “Methodological Individualism and the Novel in the Age of Microeconomics, 1871 to the Present,” in Cody Marrs and Christopher Hager eds., Timelines of American Literature, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2019, pp. 264-282.

[36]加尔布雷斯对经济学语言的兴趣由来已久。他写过一篇题为《经济学的语言》(“The Language of Economics”)的文章,发表在1962年12月的《财富》(Fortune)杂志上第128页到171页。文中,他对当时整个学科提出批评:这里面太过晦涩,太多行话术语——20年后,这一批评普遍被适用于针对文学理论的批评。他承认,从社会学角度,晦涩和术语有助于把控住进入学科的门槛,收获社会声望;但他也批评经济学的术语录矫揉造作,比起其他领域有过之无不及,像“技术先进的家禽养殖业”。他辩解道,“有一现象”表明经济学语言不应是矫揉造作的,那便“是速度,有了它,重要的词汇和想法……都进入到普通语用中”。我们的第一个去审视这一笼统论断的研究,其中小说便是普通语用中的实例。如果重要经济学语汇真的在1962年迅速地进入普通语用,那么在最后的四分之一世纪里,它们使用频率会高很多。John Kenneth Galbraith, “The Language of Economics,” Fortune, December 1962, pp.128-171.

[37]Galbraith, A Tenured Professor, pp.159-160.

[38]像先前一样,这些图中的线依然是平滑的局部多项式回归拟合曲线(LOESS)。这些曲线对离群值(outliers)很敏感,考虑到离群值来自1955年的黑人作家,这便夸大了这一时期开始时白人和黑人作家之间的亲缘性。而在这一时期结束,白人作家和黑人作家的趋同是准确且引人联想的。我们以黑人女性作家为例,会在文章结束部分考虑这一趋同。

[39]Galbraith, A Tenured Professor, p. 38.

[40]Galbraith, A Tenured Professor, p. 44.

[41]Galbraith, A Tenured Professor, p. 59.

[42]Galbraith, A Tenured Professor, p. 44.

[43]Galbraith, A Tenured Professor, p. 91.

[44]Galbraith, A Tenured Professor, p. 124.

[45]Galbraith, A Tenured Professor, p. 140.

[46]Galbraith, A Tenured Professor, p. 74.

[47]Madhu Dubey, Black Women Novelists and the Nationalist Aesthetic, Bloomington: Indiana University Press, 1994, p. 1.

[48]Mae G. Henderson, “Speaking in Tongues: Dialogics, Dialectics, and the Black Women Writer’s Literary Tradition,” in Cheryl Wall ed., Changing Our Own Words: Essays on Criticism, Theory, and Writing by Black Women, New Brunswick: Rutgers University Press, 1989, pp. 16-37.

[49]Susan Wills, Specifying: Black Women Writing the American Experience, London: University of Wisconsin Press, 1989, pp. 11-12.

[50]Toni Morrison, “Toni Morrison on a Book She Loves: Garl Jones’s Corregidora,” Mademoiselle, 1975, p.14.

[51]Gayl Jones, Corregidora, Boston: Beacon Press, 1986. p. 5.

[52]Jones, Corregidora, p. 124.

[53]Jones, Corregidora, p. 124-125.

[54]Jones, Corregidora, p. 126.

[55]用其他方式来调整我们的模型同样是有意义的,但这已超出了这篇文章的范围,其他调整方法可能包括添加针对为移民工人、难民、原住民等话语的、没有囊括在《牛津》中的特殊词汇。

原刊《数字人文》2020年第4期。