您正在访问旧版存档页面。This is the old version archive of our site.

从唐小说中的空间交互看都城长安的社会感知变迁

马昭仪 / 天津大学建筑学、南洋理工大学人文学院

何 捷 / 哈尔滨工业大学(深圳)建筑学院、天津大学建筑学院(通讯作者)

刘帅帅 / 广州市城市规划勘测设计研究院

摘 要:文章利用当代人文地理学在大数据研究中提出的“社会感知”(social sensing)概念,运用网络科学以及基础统计方法,对唐小说中人物移动的“起点—终点”(OD)信息进行分析,以揭示此类小说中都城长安的空间逻辑和社会结构。基于155篇长安小说中近四百条小说人物移动轨迹所构成的唐长安坊里空间交互,对坊里间的联系与区别进行数据分析,呈现了皇权空间影响力减弱和东南部世俗文化兴起等介于实践与象征体系之间的“表征性空间”(representational space)。通过将文学空间与地理空间相对照,并系统性地考察空间单元在概念上的区别与关联,文章提出了一种通过文学制图获得城市感知的城市史研究方法,也对传统“诗文证史”的路径给予新的思考,加深了对唐代长安社会空间的人文理解。

关键词:唐代长安 唐小说 复杂网络 空间流动 社会感知 文学制图

绪 论

自1980年代以来,研究者在获得唐长安城市考古发掘的物质材料支持的同时,对小说诗文中的信息也进行了“再发现”,弥补了过往材料的不足,在长安的都城规划与空间结构认识方面有了新的突破。妹尾达彦[1]、荣新江等学者将这些多元史料与长安空间制度相结合,开辟了长安都市社会研究的新道路;[2]朱玉麒[3]、宁欣[4]等学者的著作也在研究长安空间形态,关注、讨论人与空间互动关系等方面取得了突破性成果。这些研究的特点在于融入了多学科视角,并将唐小说这一非传统史料作为了讨论的立足点。

在唐长安地理空间研究中,虽然以小说材料来补缺正史的传统可以追溯到唐《两京新记》、宋《长安志》和清《唐两京城坊考》,但刘知几所论的唐小说“调谑”“异端”“寓言”“虚词”的特点,[5]让当代研究者往往在立论前不得不对“小说入史”[6]的既存观念溯本清源,以论证这一方法的可靠性和局限,[7]亦或进行具体的考证从而辨别材料的有效性。[8]如果抛开小说文本作为纯粹史料的可信度之辨,而转向文学地理这一更加贴近材料特点的视角重新加以审视,则可以发现唐小说与其所表达的空间还具有一种更加深刻的关系——唐小说的社会文化背景更在于大都市的繁荣与复杂、士人考前的行卷风尚、佛道教义和神怪传说的流传、市民阶层的扩张以及社会生活的复杂性。[9]而这样一种士人群体与市民群体的交融、创作群体与读者群体的交互语境,造就了唐小说在表达长安空间经验与认知方面不可替代的史料价值,本研究将其定义为一种历史层面的“社会感知”(social sensing)[10]大数据。

“社会感知”是人文地理学者针对大数据提出的创新型实践概念,他们认为对当代人日常生活的社交表达和活动实践(如社交媒体签到信息与出行数据)进行数据挖掘和空间制图,可以在一定程度上再现城市总体性的社会与经济语境。[11]与当代社交媒体信息类似,唐小说也是社会语义的一种表达媒介,但与社交媒体信息相区别,唐小说主客体交融的特殊性及其蕴含的“情感与感知”(emotion and perception)[12]的时空复杂性,使其语义较难有效地转化为历史语境中对文化逻辑的深刻理解。英国文化社会学者雷蒙德·威廉斯(Raymond Williams)曾使用“情感/感知结构”(structure of feelings)[13]来表述文艺作品中处于“主观感受”与“客观结构”之间的一种潜在经验结构。而当“感知结构”并非依从研究者的主观抽象和分析,而是以一种活生生且客观的时空结构呈现时,这种激活文本与时空关系的方法——即“文学制图”(literary mapping/cartography)[14]——便可能将一种潜在的空间式的“感知结构”揭示出来。

为了更好地再现文本与空间的关系,本文作者曾经在文学制图脉络下对唐小说名篇《李娃传》进行了一系列相关研究,发现了空间嵌入的人物移动网络分析在揭示叙事背后空间逻辑方面的独特洞见[15]——研究以小说中人物从长安城的一个坊里移动到另一个坊里的诸多“起点—终点”(origin-destination,简称OD)信息作为数据集,并利用网络分析方法探索这一人物移动网络在空间方面的规律。这一方法从城市地理学的相关研究中得到启发——通过对出租车OD流量网络及其时变性的相似性分析,来考察当代城市内部区域间相互作用的早期案例;[16]之后随着全球化语境的凸显,“流动空间”(space of flows)[17]概念也得以提出;但是直到系统研究“关系”的网络科学(network science)[18]的引入,实证性的城市研究才真正脱离了基于空间属性的统计与评估,逐渐从中心地理论所重视的“等级”体系步入到以“网络”为城市本体的时代。[19]城市内的交互网络通常以区域为节点,以区域间产生的各类流动要素——如人流、资本流、知识流——为加权边,通过网络分析方法识别城市空间在资源流动和相互依赖关系方面的特征。[20]而本文作者也曾在此基础上,将网络科学引入对文学空间的研究,对文学中的空间交互关系进行建模和分析[21]:以各类中心性分析和社群检测分析的网络分析方法,揭示了《李娃传》中盛唐长安不同阶级人群活动网络间的分隔性及小说背后的空间权力特征。[22]

在当代西方社会学空间转向和社会本体论化的空间概念视角下,[23]倘若《李娃传》中这种空间式的“感知结构”还倾向于反映男主角日常生活图景和社会空间的生产与再生产,即一种被权力所支配的、有待解码的“空间实践”(spatial practice)[24]——其背后隐匿着的是权力话语的建构和用以显化社会关系的“空间的表征”(representations of space),[25]那么对大量唐小说内部故事世界所有空间交互的再现和诠释则更偏向于一种介于实践与表征、真实与虚拟之间的“表征性空间”(representational space),体现出一系列复杂的象征系统。[26]

鉴于此,本文将对所有唐长安小说中存在的人物在城内的空间移动现象进行建模,通过基础统计和网络分析并重的方法,识别有唐一代及其各个具体时期内重要坊里位置与空间组群的特征与变化,观察其反映出的社会感知变迁,以及如亨利·列斐伏尔(Henri Lefebvre)在《空间的生产》(The Production of Space)所言“活生生”(lived)的社会空间系统。[27]

一、方法

本研究搜集了155篇“长安小说”(见附录),对每篇小说人物的城内空间移动现象建立描述性数据库,进一步结合网络分析与基础统计方法,分时期对各个坊里的重要性及其彼此之间的相互联系进行分析和综合,解释唐小说中所体现的长安城社会感知的特征。

(一)数据准备

首先,本研究以小说文本为基础,建立了包含“人、地、时、事”元数据的文本描述性数据库。以张同利统计出的四百余篇唐五代“长安小说”[28]为目录基础,以宋代李昉的《太平广记》中所录小说原文作为文本集的主要来源,根据中国哲学书电子化计划(Ctext.org)数据库[29]和其他出版书籍进行补入。对整理完的小说文本进行通读后,进一步筛选出含有长安城内明确定位地点的155篇小说作为本项研究的文本集。

精读筛选出长安小说后,本研究通过人工录入,建立了以OD轨迹为元数据编码单元的地点、人物、事件、时间、小说为核心的描述性数据库(表1),共提取OD轨迹数据393条。在录入过程中,小说基本信息、人物信息、事件信息,依据小说中的文字描述即可,而时间信息、地点信息的录入则遵循以下原则。

(1)地点信息:地点信息主要是指每篇小说涉及或隐含的人物在长安城中的OD轨迹数据,由出发地点(origin)和到达地点(destination)组成,记录地点层级为“坊”。以《李娃传》中如下句子为例:

自毗陵发,月馀抵长安,居于布政里。尝游东市还,自平康东门入,将访友于西南。[30]

本句包含了三条OD轨迹数据,分别为:毗陵—布政坊、布政坊—东市、东市—平康坊。对包含不明确坊里的处理原则为:未知地以“未知X”(数字顺序)标记;涉及泰山府君、阎王、鬼城的一律用“鬼域”标记;涉及神仙的以“神界”标记;涉及宅院、府衙、寺院等具体地点的通过查询《增订唐两京城坊考》[31]中的资料以其所在坊里标记。

(2)时间信息:分为故事时间和创作时间,时间信息服务于后续的时间性分析。由于小说时间的模糊性问题,故事时间以对应皇帝的庙号录入,部分跨越多个皇帝执政期的以故事主体发生时间为准。除少数篇章(如《李娃传》)有明确可考的写作时间之外,大部分唐小说具体创作时间难以获得,本数据库中对创作时期的推断,以作者的相关资料记载为据——如据记载活跃于某位皇帝执政期内或年号内的作者,其作品将被归于这一时期。有相对明确生卒年记载的作者,考虑到唐小说创作和传播的背景,小说创作年代一般推断为作者五分之三至三分之二生命所在的年份,如果寿命超过60岁的再适当前推。

表1 长安小说OD轨迹的描述性数据库内容

(二)时间性分析

对长安小说的故事时间进行统计,可见长安小说和OD轨迹数据在故事时间上呈现不均匀分布(表2)。以唐玄宗时期作为背景的小说最多,高达49篇。以唐玄宗之前为时代背景的小说很少,以唐玄宗之后为时代背景的小说数量大体呈现出趋同稳定的特征。为了更好拟合数据特征,便于后续分期数据分析,本研究对长安小说的故事分期将着重分离玄宗前后,并参考李宗为依据唐诗发展而提出的“四期”划分。[32]

表2 各故事时期长安小说数量与OD轨迹数据量

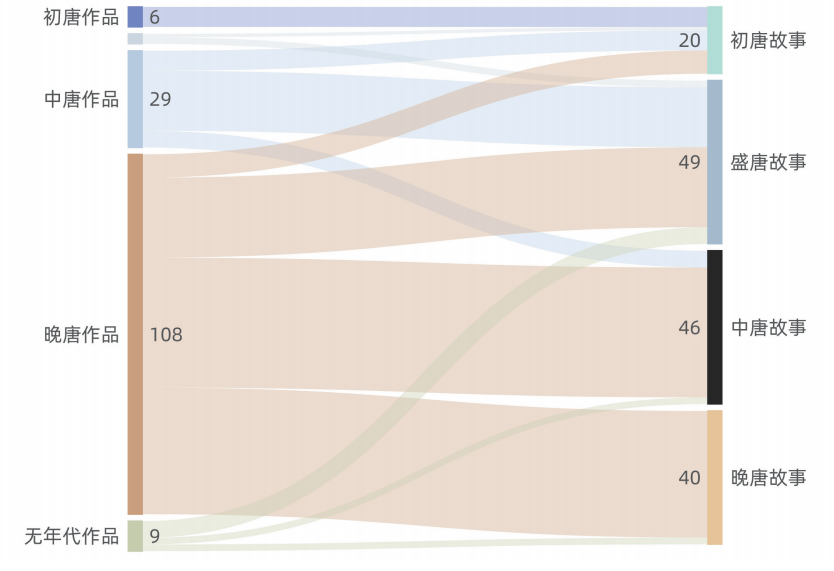

图1 作品创作时间(左)与小说故事时间(右)的关系图

根据故事时间与小说创作时间的对比可以观察到两者之间的相互关系,尤其是唐中后期的作者书写前朝故事的比例大大增多(图1)——唐中期的故事中包含了较多晚唐作者的想象,盛唐故事绝大多数为中唐作者所写,唐初故事则为初、中、晚期作者完成。总的来说,唐小说作为一种流通性文学,从中考察整个唐代士人对长安城不同时期的认知是有价值的,因此后文的时间分析全部以故事时间划分。而为方便论述,后文的时间如未添加诸如“创作”“作者”这样的限定词,则都是指故事时间。

(三)基于区别和联系的空间性分析

唐长安小说空间性分析采用中心性和社群检测等常见网络分析方法,以及概率计算和相关性分析等基础统计方法,来考察每个空间单元的重要性以及空间单元之间的联系性,用于理解小说中的空间性象征体系。

1.坊里重要性

坊里重要性以坊里交互网络分析所得的加权度中心性(weighted degree)及本研究中所设定的、用以表达出现概率的坊里“可见度”(visibility)参数来衡量。

(1)基于坊里交互网络的加权度中心性

坊里交互网络为包含起点(source)、终点(target)以及连接权重(weight)的有向网络数据集。起点、终点即为描述性数据库中的出发坊里(O)、到达坊里(D),连接权重则进行了新的设定。为便于诠释,用于网络分析的数据集删除了包含未知坊里的OD轨迹数据。

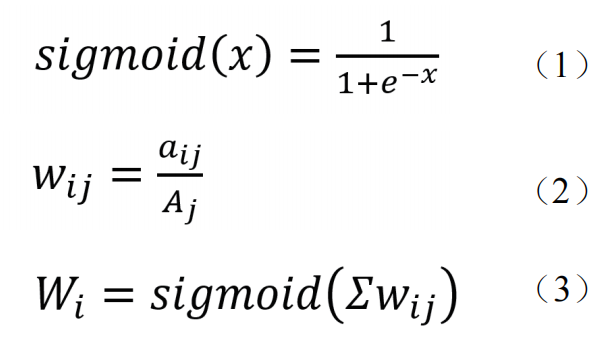

一般而言,某条有向关系连接权重的计算方式为这一关系在所有数据中出现过的频次之和,而本文为了降低因每篇小说所包含OD轨迹数量分布不均匀而带来的偏差,对连接出发坊里与到达坊里的OD轨迹i的权重Wi做了如下设定:

(1)式的sigmoid为S型增长函数,可以将一个实数映射到(0,1)的区间。(2)式中,i是某条OD轨迹的ID,j是涉及该条OD轨迹的小说的ID,aij为小说j中轨迹i出现的次数,Aj为小说j中出现过的所有轨迹的总数,wij为轨迹i在小说j中的权重。(3)式中,Wi为轨迹i在整个文本集中的权重。

加权度中心性是网络分析中用于描述单个节点重要性的一种常见算法,算法为Ck=ΣWkj(Ck为节点k的加权度值,Wkj为与节点k产生第j条联系的权重值)。在有向网络中,一个节点的加权度由加权出度(weighted out-degree)和加权入度(weighted in-degree)组成,前者是指以该节点为始点的联系的权重和,而后者是指以该节点为终点的联系的权重和。[33]在本研究的坊里交互网络中,作为节点的坊里的加权度值越高,说明该坊里与其他坊里的连接越多,即在网络中占据较为重要的地位。[34]

(2)基于坊里出现概率的可见度

在比较坊里的重要性时,考虑到每篇小说OD轨迹数量的分布较不均匀,因此本文综合考虑了坊里在一篇小说内的重要性及其在所有小说内的重要性,单独设置了一个基于坊里出现概率的参数——“可见度”。相比于OD交互网络中对边权重的特殊设置(见式(3)),可见度更加注重平衡包含该坊里的小说数量的占比对坊里重要性所带来的影响。可见度Vk相比于计算空间网络内部意义的加权度中心性Ck,以更为直观的每个时期小说内的出现概率度量坊里k的重要性:

(4)式中,j为涉及坊里k的小说的ID,akj为小说j的OD关系中坊里k出现的次数,Aj正比于小说j的OD关系中各类坊里的总次数,nk为涉及坊里k的小说的总篇数,pk为该时代每篇小说OD关系中坊里k出现的平均概率。(5)式中,nk为涉及坊里k的小说的总篇数,N为该时代的所有小说篇数,Pk为该时代出现坊里k的小说的比例。(6)式中,pk为该时代每篇小说OD关系中坊里k出现的平均概率,pk为该时代出现坊里k的小说的概率,Vk为坊里k在该时代的可见度。

为了进一步显示可见度在空间位置上的潜在趋势,本研究基于不同时期已知坊里的可见度进行了反距离空间插值。[35]

2.坊里关联性

坊里关联性的量化表征采用网络分析的模块度(modularity),分为基于坊里交互网络的模块度及基于坊里可见度时间相关性网络的模块度。

模块度是网络分析中的一种社群(community)检测方法,根据节点间联系的紧密程度划分社群。紧密连接的节点被划分为一个社群,社群间连接较松散,但社群内联系较为紧密。[36]本研究根据布朗德尔(Blondel)等于2008年提出的快速模块度优化方法,对四个时期坊里交互网络中的社群和基于坊里可见度时间相关性网络的社群分别进行多层次聚类。[37]为充分展现网络的拓扑结构和空间结构,分别采用适合于定性解释的力引导布局(force atlas)方法和采用根据经纬度定位节点的空间布局方法实现语义网络布局。两种坊里的关联性分析具体如下:

(1)基于坊里交互网络的模块度:分别探究四个时期由OD交互带来的地点集群关系。

(2)基于坊里可见度时间相关性网络的模块度:此处应用皮尔逊相关系数(Pearson correlation coefficient)对各坊里可见度值随四个时期的变化值进行比较,从而获得每两个坊里之间是否趋向于同时变动,即坊里可见度的时间相关性。该系数取值范围为[-1,1],正值表示正相关,负值表示负相关,绝对值越大说明两个坊里间的线性相关性越高。依据该坊里的时间相关性矩阵可以进一步建立坊里相关性网络(联系权重为坊里的相关系数加1),而对该网络的模块度分析可以将时间变化上趋于一致的坊里归为一类社群。[38]

(四)时空再现与相关诠释

根据上述指标算法计算了初唐、盛唐、中唐、晚唐四个时期及全唐时期的坊里可见度,与其时间相关性网络的模块度,坊里交互网络的加权中心性与模块度,并以图表和空间制图的形式予以呈现。

下文的“二、结果:时空再现”部分将结合各类时空再现的图表,横向比较同一时代不同坊里间的区别和联系,同时纵向比较不同时代之间的空间单元、空间结构之间的区别,呈现数据现象中的诸多潜力。“三、讨论:一些诠释”部分将进一步将上述现象归纳,并结合数据分析以及相关历史背景,以更加综合性的方式进行诠释与讨论。

二、结果:时空再现

本研究依据OD轨迹信息计算了坊里可见度并对其进行了基于时间变化的相关性计算与空间插值制图,从而对不同时期的坊里重要性及其变化进行了分析。本研究进一步根据坊里互动的网络分析,计算了坊里的加权度中心性与模块度,从而对全唐网络中的重要坊里,以及四个时期坊里联系的结构性变化进行了描述。这两部分基于可视化结果的描述性分析,前者属于宽泛的历时性变化,后者则属于共时性分析,旨在揭示前者历时性变化得以产生的细节性语境,而这些都是后文综合讨论的基础。

(一)坊里可见度的时空变化

通过统计分析、网络分析和空间分析,可以了解坊里可见度在单个坊里、组团坊里和整体空间三个层面的特征。

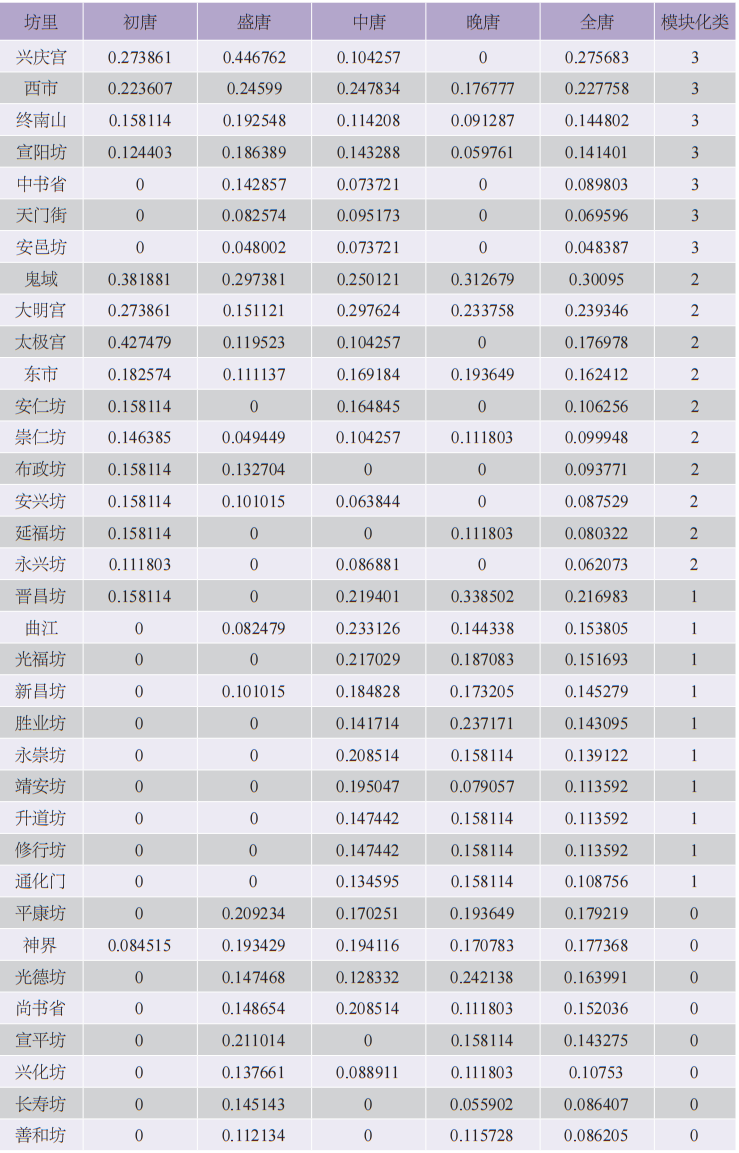

1.坊里可见度的分时期排名

表3 不同时期坊里可见度前10名[39]

为了对坊里重要性获得直观的见解,本文对不同时期重要坊里的可见度进行了排名(表3),从该排名表可知鬼域、三大内(即太极宫、大明宫和兴庆宫)、晋昌坊和西市的重要地位:鬼域的地位最为特殊,四个时期持续性地位列第二;太极宫、兴庆宫和大明宫则分别占据初期、盛期和中期的首席;晋昌坊除盛期未出现外,自初唐起(第12位)排名一路晋升,直至成为晚唐可见度最高的坊里;西市的可见度在盛唐、中唐均排名第三,而在初唐、晚唐时期也较为重要。

2.可见度时间相关性网络的空间结构

图2 全唐高可见度(35/97)坊里的相关性网络的模块化分析[40]

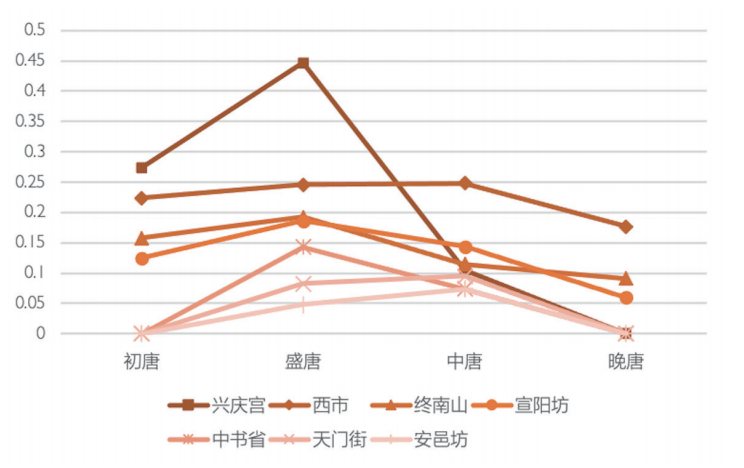

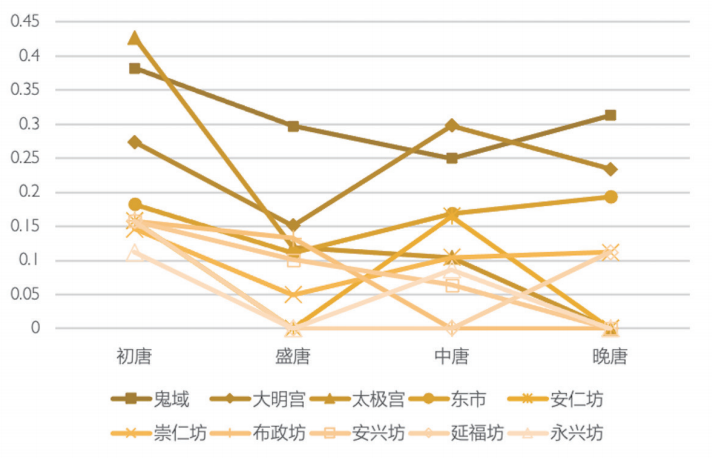

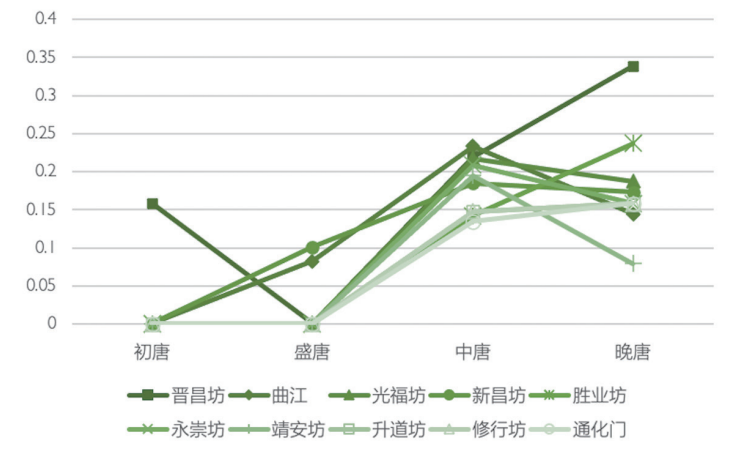

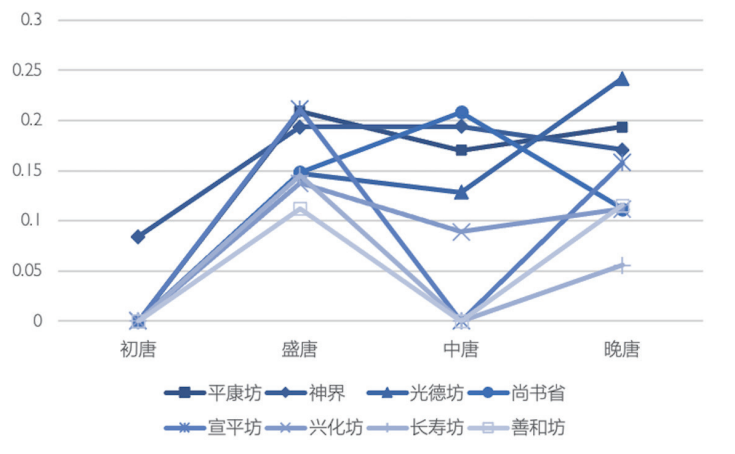

依据坊里可见度相关性网络的模块度发现了几类趋向于可见度同时变动的坊里,且这几组坊里呈现不同的空间聚集(图2)。以晋昌坊、胜业坊、曲江、新昌坊等坊里为代表的模块化类1绿色组团和以大明宫、太极宫、东市、鬼域等坊里为代表的模块化类2橙色组团,在空间上呈现明显的南北分离,以兴庆宫、终南山、宣阳坊、西市为代表的模块化类3红色组团和以平康坊、光德坊、尚书省、神界为代表的模块化类0蓝色组团则以东西向连接的方式横亘于绿色组团和橙色组团之间。

进一步结合其具体可见度的时间变化(趋势见图3,具体数据见表4),可以发现这几类具有空间分隔效应的组团与不同时期紧密联系。北部的橙色组团和南部的绿色组团分别在唐的前期、后期可见度较高(橙色组团中大明宫是例外,其在中唐影响力极大),中部的红色组团在盛唐有着较高影响力,蓝色组团的可见度则一直相对平稳(排除0值)。

(a)

(b)

(c)

(d)

图3 相关性较高的四类坊里的可见度不同时期变化

(a)模块化类 3;(b)模块化类 2;(c)模块化类 1;(d)模块化类 0

表4 相关性较高的四类坊里不同时期的可见度

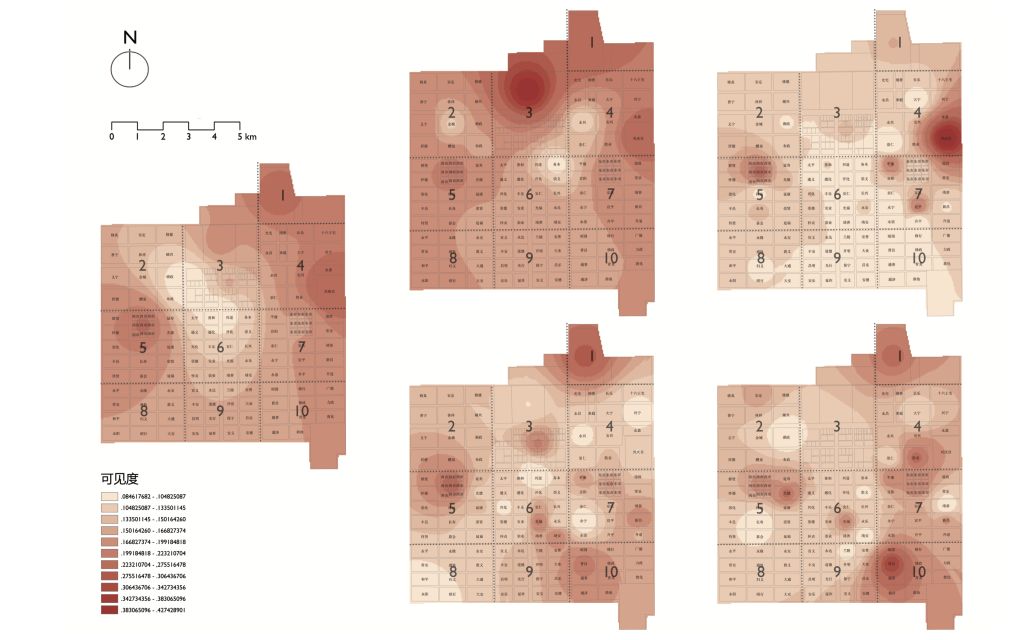

3.坊里可见度的分时期空间插值

坊里可见度空间插值反映了不同时代长安城潜在的整体空间可见度趋势(图4)。

图4 基于坊里可见度的反距离空间插值

(a)全唐(左);(b)初唐(中上);(c)盛唐(右上);(d)中唐(中下);(e)晚唐(右下)

有唐一代长安城在空间上呈现出的外围空间的高可见度可见于图4(a)——以兴庆宫和大明宫为中心的城市东北区(1、4区)的可见度最高,并以线性向南延申至曲江地带(7、10区);以西市为中心的西区(5、8、2区)也呈现向南北辐射状;而中部偏西北向的大片城区(6、2、3区)是被遮蔽的。具体四个时期的可见度空间趋势呈现以下现象:

(1)初唐长安城

初唐长安城显示出与全唐略相似的分隔,但北部稍有不同(图4(b))——以太极宫为中心的城中北区(3、1区)可见度最高,并与南北线性延展的东区(4、7、10区)、西区(5、8、2区)之间有明显界限感。[41]

(2)盛唐长安城

盛唐空间插值图中(图4(c)),城市的核心从初唐的中北部偏移至以兴庆宫为中心的东北区域(4、7区),值得注意的是兴庆宫周边可见度的空间变化的剧烈程度是各时期之最,以西市为核心的城西高可见度区域(5、8、2区)进一步向东拓展;自城南往中部楔入的大片区域(9、6、10、8区)在这一时期则明显呈现被遮蔽态。

(3)中唐长安城

在中唐时期(图4(d)),城市的核心重新移向北端的大明宫(1区);紧邻大明宫南部的东北区域(4区)的可见度并未连带变高,而是其更南处的东部中区与城市东南隅连缀为U型包裹态(10、9、7、6区),并成为与西区相对的大片新兴区域;西区(5、2区)大范围内坊里之间的可见度极差相对减少;城市正中的尚书省(3区)可见度也很高;位于西市与东南隅夹角的西南区域(8区)呈低可见度状。

(4)晚唐长安城

晚唐城市整体格局呈现出东、中、西以及南、中、北间的显著分隔(见图4(e)):城东南隅(10、7区)范围向东南退守,但整体可见度显著提高,其中的晋昌坊反超北部大明宫(1区)成为最显著区域;中段东西区之间由于西区(5区)势弱、东区(7、4区)相对增强而显示为平衡状;城市中部南北向线性区域(3、6、9区,6区光福坊除外)可见度较低。

(二)坊里交互网络的时空变化

通过复杂网络分析,可以进一步考察有唐一代以及四个时期的坊里交互网络的节点性质和组团特征。

1.全唐坊里交互网络中出入特征显著的坊里

计算全唐坊里交互网络中节点的加权出度与加权入度之差,可获得全唐时期坊里的出入特征(表5):大明宫、西市、天门街、终南山等地点的入度大于出度,属于进入型坊里,作为目的地较多;宣阳坊、神界、鬼域、光化门(外郭城西北角)等地点的出度大于入度,属于离开型坊里,作为起点较多。

表5 全唐坊里交互有向网络中加权出入度差别最大的前24位坊里

2.坊里交互网络的分时期空间结构

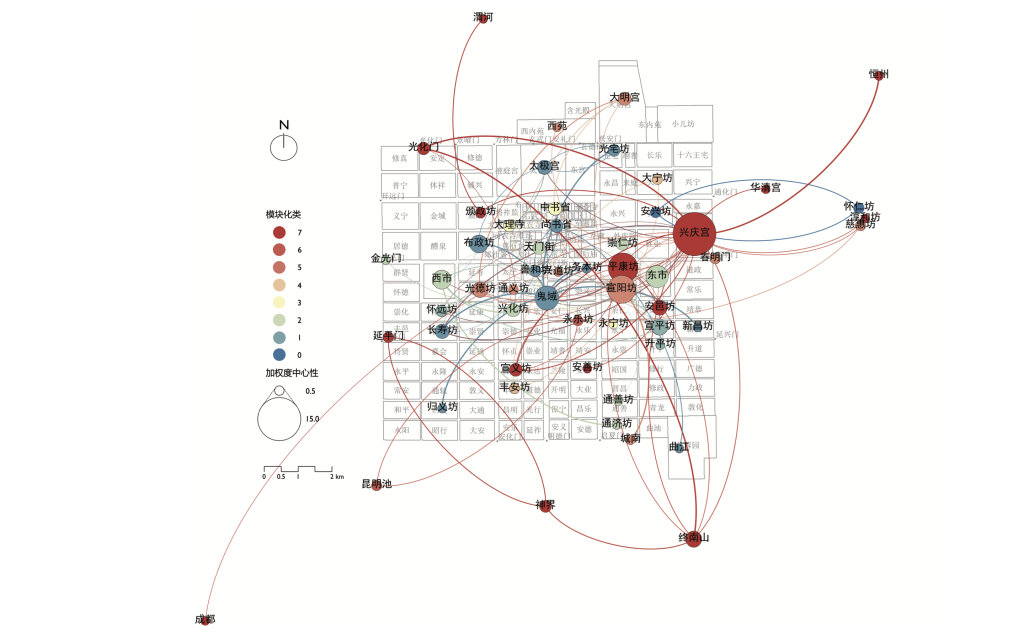

依据分期空间嵌入的坊里交互网络图[42](图5—8),可以获知不同时期城市流动空间的结构。由于鬼域在各个时期网络中都连接着城市中部区域的坊里,如无特别之处将不再赘述。

(1)初唐网络

初唐网络连接的数量很少,只有37条,且主要为南北向展开(图5):中区、东区之间的分界较为明显,红色的中区为太极宫与朱雀大街周边以东坊里的连接,蓝色的东区以大明宫为中心连接终南山、兴庆宫。

图5 初唐空间嵌入的坊里交互有向网络

图6 盛唐空间嵌入的坊里交互有向网络

图7 中唐空间嵌入的坊里交互有向网络

(2)盛唐网络

盛唐网络连接的数量最多,共计149条,呈现为一种外向型网络(图6):基本围绕东侧兴庆宫展开呈现为远距离辐射状,如其与平康坊、终南山、安邑坊、光化门等的连接,另外神界与该红色社群(模块化类7)连接;城市中部淡绿色的东西向连接(模块化类2)很多,主要为以西市、东市、天门街为重要节点展开的公共空间;鬼域连接的中部蓝色社群(模块化类1)在空间上整体偏北;大明宫的主要连接为东宣阳坊、西光德坊(橙色社群,模块化类5),而兴庆宫同样与这两个坊里有连接。

(3)中唐网络

中唐网络连接数量较多,共计112条,南北向中的连接显著增多,东西向间的联系趋势保留(图7):以大明宫为中心的南北向淡绿色网络(模块化类2)连接了尚书省、靖安坊、光福坊;宣阳坊、胜业坊、晋昌坊、新昌坊和西市组成的中南部淡橙色网络社群(模块化类3)兴起,值得注意的是鬼域也是该东南部社群的一份子;以兴庆宫为核心的红色盛唐社群(模块化类4、5)有所保留,包含了神界、东市、光德坊、兴化坊、终南山等在盛唐边缘的节点;以永昌坊为核心的城市中部西南向的大部分蓝色连接较为独立。

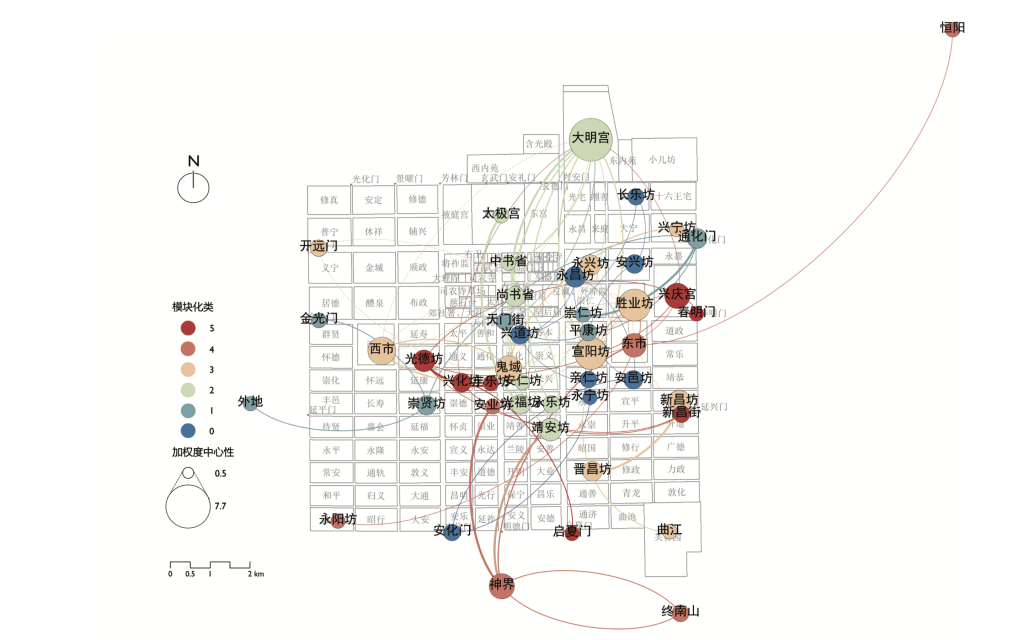

(4)晚唐网络

图8 晚唐空间嵌入的坊里交互有向网络

晚唐网络连接数量也较多,共计80条,城市的南中北之间的分段较为明显(图8):以城东南晋昌坊为中心的橙色网络(模块化类4)连接到曲江、新昌坊、宣平坊、胜业坊、西市等坊里,神界属于这一社群;大明宫向南连接到光德坊、晋昌坊、光福坊等坊里(淡绿色社群,模块化类2);胜业坊、平康坊、西市、东市组成的城市中部的蓝色东西向网络(模块化类1)与晋昌坊社在这一时期有所分离。

三、讨论:一些诠释

前文的描述性分析从可见度排名揭示了鬼域、三大内、晋昌坊和西市在唐代的重要性,并根据分期可见度空间插值实证了皇权中心在初、盛、中期由太极宫转移至兴庆宫再至大明宫的史实。同时本研究通过对坊里可见度相关性网络和坊里交互网络的空间化制图,发现了以往唐长安研究中少有论述的一些现象——例如唐长安城的南北向之间的区隔和东西向之间的联系,以及晋昌坊等城南区域在中唐与晚唐故事中的兴起。基于综合分析和数据细读,可以通过唐长安整体结构与结构中重要坊里的关联化语境,对上述现象做出一些诠释。

(一)礼仪与流动

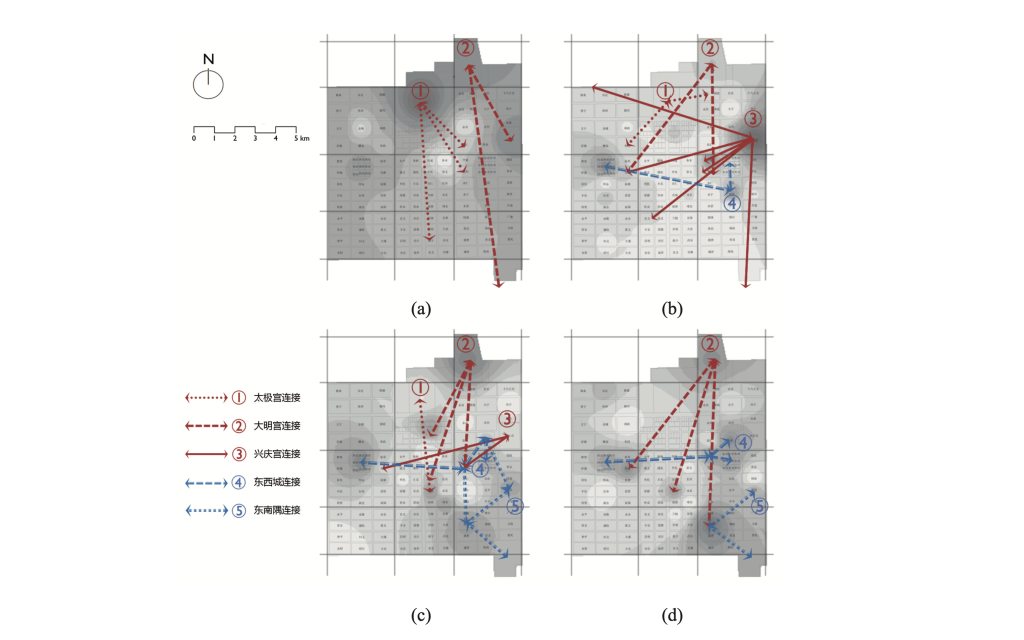

在总体特征上,小说中唐长安的城市外围区一直呈现为极高可见度状态,并且随时间变化呈现多中心态势——迟至晚唐,这种可见度的高度分散性在坊里网络中表现为城南、城北的相对分离,这二者分别连接向城市中部的不同坊里。

对这两个现象的解释涉及城市内在的发展逻辑。针对城市外围区可见度高这一现象,一个可能的原因是唐长安城内坊里的各类流动并非是自驱性的,而是依靠外部宏观的区域间流动;而城市中心的分散态势随时间变化越发明显,则可能是因为其初期作为兼具防御与礼仪作用的“宇宙之都”[43]的宏大的中轴对称设计,在一定程度上制约了城市内部要素的自由流动,进而导致城市的中心随着发展更加多元,也变得更加分散。[44]

分期坊里互动网络中的城市南北向和东西向的连接特征给予了这两种猜测一定的支持(图9)。由北部权力空间向南的“礼仪性”连接(①②)一直保持,只是这种南北向的中轴感越来越弱,而盛唐时期政治中心的短暂东移更是一度重塑了城市的空间结构。

图9 空间嵌入的坊里网络简图[45]

(a)初唐;(b)盛唐;(c)中唐;(d)晚唐

从不同的时期来具体看三大内及其影响:

(1)太极宫(①):中北端的太极宫在初唐时是政治中心,与之连接的坊里主要分布在中部朱雀大街以东,唯一的城南连接地为宫观。太极宫在盛唐与北部连接地布政坊、光宅坊的距离极短,在中唐与城市中部的光福坊连接。

(2)兴庆宫(③):东部的兴庆宫在盛唐故事中关联至城西南部与西北部,有着极为夸张的中心性和极广泛的空间辐射范围,[46]重塑了城市东西走向的轴线,并将这种联系延续至中唐。盛唐故事中的兴庆宫与城外的终南山也有较多连接——观察带有隐逸色彩的终南山的出入度可以发现,只有在盛唐故事中它表现为离开型地点,这一现象与“终南捷径”[47]的隐士优遇之风似有对应。中唐时期,不再是政治中心的兴庆宫与城东宣阳坊以及城西光德坊这两个中轴对称地的密切连接,表现出与坐落于这两个坊里的万年县治和京兆府治间两个地方管理机构的稳定联系。

(3)大明宫(②):东北端大明宫作为“进入型”空间,与外部的连接一直保持着超越半个长安城的距离。自中晚唐成为政治中心后,其与皇城中的尚书省以及城市中轴线朱雀大街略偏东侧的靖安、光福二坊产生了远距离的连接。从大明宫与本地政务机关的联系来看,盛、中、晚期其与宣阳坊、光德坊的连接相对平稳,只有中唐时与光德坊产生连接。与兴庆宫一样,大明宫也并未与城西县治所在的长寿坊有联系。

而抛开上述以皇权为中心的网络来看,自盛唐起由皇权空间变动而开启的东西向连接(④)实际上呼应了长安城东南高、西北低的地形,并在中、晚期一直保留,经历了与城市东南部网络(⑤)先融合、再分离的过程。这一系列东西向的连接以作为长安经贸中心和“进入型”空间的西市、东市为坊里代表,前者具有远超后者的极高可见度且辐射范围较远,而主要从属于东区的后者在坊里交互网络中的重要性却并不逊色于前者。

(二)东南诸坊的风尚

晋昌坊在初唐故事中就因作为大型皇家寺院慈恩寺的所在地而具有较高的可见度,但其在中、晚唐兴起并逐步取代彼时的政治中心大明宫,代表了长安城东南高地上诸坊[48]整体可见性的提高,这可能与文人处境、宗教世俗、经济交通、城市营建等多方面的变化有关。[49]

中唐故事中,这一与鬼域相连的子社群位于城市的中南部,并由宣阳坊、胜业坊、晋昌坊、新昌坊、西市和曲江组成。实际上在中唐时期,士人开始广泛地进行日常游览与交游活动,[50]其习业山林寺观的风气也开始流行,[51]因此中唐时期该社群与城市中部坊里的联系反映出驻扎城南高地“林泉”之所的文士社群的书写风尚。而晋昌坊作为慈恩寺所在地,为文士活动——如“雁塔题名”和“游赏牡丹”提供了机会。值得注意的是,在整个唐代时期都十分重要的鬼域作为“离开型”地点在四个时期都是与位于城市中部的区域相连的,其功能则多是在起死回生故事中带动一些中间情节,因此与鬼域相连的这一中南部社群在中唐时期应为城市较核心区域的“中转站”。

晚唐故事中,随着晋昌坊的重要性取代了大明宫,偏东南部的晋昌坊、新昌坊、曲江与中部诸坊有了一定程度的分离,神界此时取代鬼域与这一东南社群相连。值得注意的是,作为“离开型”地点的神界在晚唐之前的关联网络都还是隐约围绕皇权展开的——盛唐时神界与终南山、兴庆宫、延平门为一个社群;中唐时神界则与朱雀大街两侧的靖安坊、安业坊等坊里连接。而晚唐时期,该东南社群与中部坊里的分离以及与神界的联系,指出了此时小说写作中的大众信仰取代中唐文士风尚的一种可能——晚唐文人的政治地位较早先有所下降,[52]而佛教自8世纪后就开始由理论化转向儒家化、世俗化。[53]

结 论

通过对唐小说中人物移动产生的OD轨迹数据的统计、网络分析和制图,对于唐小说中所体现出的唐长安空间现象,可以得到如下结论:一是作为空间叙事小说,盛唐、中唐的故事体现出较强的政治话语特征,晚唐故事则更为世俗化。城市核心集团在盛唐时期是以兴庆宫为中心的政治集团,中唐时期变为以大明宫为中心的政治集团与中南部文士社群,到了晚唐则变为以晋昌坊为中心、具有宗教色彩的坊里。二是长安城礼仪性和防御性空间的宏大布局,尤其是与城市整体地势并不匹配的南北向中轴线的控制与自盛唐兴起的东西向连接互为掣肘,并可能进一步造成了后期城市分散的多元中心。

从方法上审视“诗文证史”,尤其是依据唐小说对长安社会空间进行历史研究的逻辑十分复杂。首先,对于唐代不能概而论之,需要分时代来观察。其次,创作时间和故事时间之间有较大区隔,而对二者的交叉统计反映出中晚唐故事所包含的纯想象性因素较初盛唐为少,因此都城长安社会感知对早期政治化特征的呈现,不能排除后期作者刻意塑造的影响。第三,虽然利用大量小说可以研究群体性的空间感知,但其与物理化的社会空间特征仍有很大区别——比如本研究的发现完全没有体现出城市中段人口密集、南北空旷[54]的城市形态特征,反而更多体现出与权力话语相关的空间隐喻以及文人所处历史语境的变迁。第四,研究时需要重视故事的深层逻辑,比如政治权力或宗教隐喻,盛、中唐故事中偏居一隅的东市的重要性就不是服务范围很广的西市所能比的。最后,全景视角下对历史空间的“数据驱动”(data-driven)或“大数据”式的分析,很容易产生无法闭环或解释的现象,但同时对隐蔽特征的揭示也开启了更多的研究话题——例如京师内外流动空间、权力中心的转移(主要是兴庆宫)对城市整体结构带来的变动、政治与宗教在长安城的空间影响力、城南文人与宗教的具体关系等问题,都值得进一步探索与考察。

本研究从“社会感知”的概念出发,利用唐小说中的空间交互获得了一种由空间语义、社会连接与用地功能三者交叠的、复合型的经验与认知。通过对结果的分析和诠释,研究认为小说中包含着大量具有地理关系的空间隐喻与象征系统。本文的研究从资料和诠释的角度拓展了“社会感知”的边界,并通过重塑“诗文证史”的认知从而为城市史研究带来了新的思考。

附录:包含长安 OD 线路的唐小说

《孙回璞》《东市笔工女》《皈(归)安仁》《王璹》《李寿》《王会师》《仪光禅师》《僧伽大师》《刘幽求传》《刘门奴》《长孙无忌》《杨再思》《高纸》《韦安石》《袁天纲》《张冏藏》《魏元忠》《卖𫗰媪》《姜皎》《中书舍人郭正一》《鹦鹉告事》《箸斗裴承恩妹》《姚崇为相》《张无是》《水珠》《张去逸》《马待封》《长恨歌传》《任氏传》《李娃传》《东城老父传》《赵佐》《华妃》《薛矜》《长安县系囚》《召皎》《崔明达》《裴龄》《岐王范》《笛师》《杨伯成》《至相寺贤者》《哥舒翰》《韩滉》《李相国揆》《安禄山》《衡相》《车三》《麹思明》《僧一行》《光宅坊百姓》《李林甫》《回向寺狂僧》《萧氏乳母》《魏方进弟》《崔洁》《严安之》《神仙紫云曲》《张果》《贺知章》《李老》《裴氏子》《苏遏》《奴苍璧》《管子文》《虢国夫人》《韩朝宗》《李太白》《唐玄宗》《宾客刘公》《牛庶锡》《三梦记》《柳氏传》《秀师言记》《异梦录》《上清传》《霍小玉传》《河间刘别驾》《李捎云》《李洽》《李及》《裴通远》《张镒》《鱼万盈》《无双传》《元载》《吴全素》《韦协律兄》《张庾》《驴言》《崔玄亮》《韩皋》《裴度》《韦贯之》《卢燕》《独孤遐叔》《王布》《刘晏》《马士良》《牛锡庶》《奚陟》《开业寺神人足迹》《韩愈之死》《窦参贵兆》《玉蕊院真人降》《西市人》《李黄》《马奉忠》《德宗》《王蒙》《郭暧》《昆仑奴》《元稹》《韩愈外甥》《宋清有义声》《宣宗嘱念万寿公主》《王酒胡》《贾人妻》《奚乐山》《赵操》《李冈》《王陁》《白行简》《薛少殷》《李敏求(薛渔思版)》《马震》《钱方义》《张正矩》《慈恩塔院女仙》《辛察》《李敏求(钟簵版)》《段何》《国子监明经》《崔汾仲兄》《黎干为京兆尹》《汴州百姓》《宝骨》《齐映》《宋申锡》《李敏求(卢肇版)》《猿化妇人》《赵蕃免祸》《李宗闵贬兆》《谢翱遇鬼诗》《管万敌遇壮士》《慈恩寺牡丹》《潘将军失珠》《郭𬩽见穷鬼》《张季宏逢恶新妇》《卢员外题青龙寺》《梦神医病者》《郑少尹及第》《王居士神丹》《鱼玄机笞毙绿翘致戮》《杨收》

Social Sensing of the Capital Chang’an Based on Spatial Interactions in Tang Tales

Ma Zhaoyi, He Jie, Liu Shuaishuai

Abstract: Borrowing the concept of “social sensing” from the “big data” scholarship in human geography and employing the methods of network analysis that are normally applied in contemporary urban studies, this article analyzes the spatial movement of characters in Tang-dynasty (618-907) tales and reveals the spatial logic and social structure of Tang capital, Chang’an, implicit in these literary texts. By reconstructing the spatial relationship from about four hundred movements, represented as a network of original-destination (OD) lines, this article reveals a spatial metaphor in the Tang tales, where urban space becomes a “representational space” reflecting shifting power dynamics in the capital and the flourishing of secular culture in the city’s southeastern wards. By comparing literary space with geographical space, and by systematically investigating the conceptual connections and distinctions between different spatial units in Chang’an, this article proposes a method for studying urban history that explores the social sensing of urban space through literary cartography. It provides a new perspective to the use of literary texts as historical sources and fosters an in-depth interpretation of the social space in Tang-dynasty Chang’an.

Keywords: Chang’an; Tang Tales; Complex Network; Space of Flows; Social Sensing; Literary Cartography

(编辑:赵薇)

注释

*本论文受国家自然科学基金项目“《全唐诗》边塞诗中景观认知的数字化信息挖掘和平台研究”(项目编号:51978448)支持。感谢审稿人以及专辑编辑陈松、赵薇两位老师对本文修订提出的宝贵建议。感谢云南大学潘威老师和陕西师范大学西北历史环境与经济社会发展研究院GIS实验室提供的《数字历史黄河·城市聚落资料集》数据。天津大学风景园林学硕士研究生袁诗雨协助了本文插图的绘制。

[1]妹尾达彦:《唐代后期的长安与传奇小说——以〈李娃传〉的分析为中心》,刘俊文编:《日本中青年学者论中国史(六朝隋唐卷)》,上海:上海古籍出版社,1995年,第509—553页;妹尾达彦:《长安的都市规划》,高兵兵译,西安:三秦出版社,2012年。

[2]徐畅:《对近年来唐代区域史研究的概览与思考》,《中国社会历史评论》2016年总第17期;荣新江:《关于隋唐长安研究的几点思考》,荣新江编:《隋唐长安:性别、记忆及其他》,上海:复旦大学出版社,2010年,第12—21页。

[3]朱玉麒:《隋唐文学人物与长安坊里空间》,荣新江编:《唐研究》第9卷,北京:北京大学出版社,2003年,第85—128页。

[4]宁欣:《由唐入宋都市人口结构及外来、流动人口数量变化浅论——从〈北里志〉和〈东京梦华录〉谈起》,《中国文化研究》2002年第2期。

[5]韩云波:《刘知几〈史通〉与“小说”观念的系统化——兼论唐传奇文体发生过程中小说与历史的关系》,《西南师范大学学报(人文社会科学版)》2001年第2期。

[6]张舜徽:《史学三书平议》,北京:中华书局,1983年,第96页。

[7]宁欣、史明文:《笔记小说的演变与唐宋社会研究》,《西北师大学报(社会科学版)》2002年第5期。

[8]姚春华:《陈寅恪笔记小说证史的方法论》,《长春理工大学学报》2010年第12期。

[9]王祥:《唐传奇——一代之奇》,郭杰、秋芙、王祥编:《中国文学史话(隋唐五代卷)》,长春:吉林人民出版社,1998年,第583页。

[10]Y. Liu et al., “Social Sensing: A New Approach to Understanding Our Socioeconomic Environments,”Annals of the Association of American Geographers, vol. 105, no. 3, 2015, pp. 512-530; M. F. Goodchild,“Citizens as Sensors: The World of Volunteered Geography,”GeoJournal, vol.69,2007,pp.211-221.

[11]Y. Liu et al.,“Social Sensing,”pp.512-530;M.F.Goodchild,“Citizens as Sensors,”pp.211-221.

[12]Y. Liu et al.,“Social Sensing,”pp.512-530.

[13]雷蒙德·威廉斯:《漫长的革命》,倪伟译,上海:上海人民出版社,2013年;雷蒙德·威廉斯:《马克思主义与文学》,王尔勃、周莉译,郑州:河南大学出版社,2008年。

[14]D. Cooper, C. Donaldson, P. Murrieta-Flores, Literary Mapping in the Digital Age, New York: Routledge, 2016.

[15]Z. Ma, J. He, S. Liu, “Representation of the Spatio-temporal Narrative of The Tale of Li Wa,”PLOS ONE, vol. 15, no. 4, May 2020, https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0231529.

[16]J. B. Goddard, “Functional Regions within the City Centre: A Study by Factor Analysis of Taxi Flows in Central London,”Transactions of the Institute of British Geographers, vol. 49, 1970, pp. 161-182.

[17]曼纽尔·卡斯特:《网络社会的崛起》,夏铸九、王志弘译,北京:社会科学文献出版社,2006年。

[18]网络科学有着社会学、人类学与图论方面的悠久历史,并在本世纪逐步成熟而渗透到数理学科、社会科学、生命科学、计算机网络等多个学科领域。原则上任何包含大量组成单元(或子系统)的复杂系统都可以使用节点和边的网络模型来分析,但是对该网络结构的诠释通常需要涉及更多实证和理论。参见:D. J. Watts, “The ‘New’ Science of Networks,”Annual Review of Sociology, vol. 30, 2004, pp.243-270。

[19]冷炳荣、杨永春、谭一洺:《城市网络研究:由等级到网络》,《国际城市规划》2014年第1期;马学广、李贵才:《世界城市网络研究方法论》,《地理科学进展》2012年第2期。

[20]M. Batty, The New Science of Cities, Cambridge: MIT Press,2013;Y.Liu et al.,“Social Sensing,”pp.512-530.

[21]Z. Ma, J. He, S. Liu,“Representation of the Spatio-temporal Narrative,”https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0231529.

[22]需要说明的是,单一故事内空间交互的理解不能脱离其故事教义,更不同于诸如出租车OD网络这样的物理性的空间交互研究。

[23]郑震:《空间:一个社会学的概念》,《社会学研究》2010年第5期。

[24]Henri Lefebvre, The Production of Space, trans. D. Nicholson-Smith, Oxford: Blackwell Publishing Ltd,1991.亨利·列斐伏尔(Henri Lefebvre)在书中提出了由“被感知”(perceived)的“空间实践”(spatial practice)、“被构想”(conceived)的“空间的表征”(representations of space)和“活生生”(lived)的“表征性空间”(representational spaces)构成的三元空间理论体系。

[25]有关长安“空间的表征”的一些研究可见于妹尾达彦对作为“宇宙之都”的长安城的特殊空间形制与仪式空间的分析。妹尾达彦:《长安的都市规划》,高兵兵译,西安:三秦出版社,2012年。

[26]Henri Lefebvre, The Production of Space,1991.

[27]Henri Lefebvre, The Production of Space,1991.

[28]张同利:《唐五代“长安小说”统计表》,《长安与唐五代小说研究》,北京:人民出版社,2015年,第192—209页。其对“长安小说”的范围确定标准为以长安为背景,且长安必须对小说的叙事、寓意、风格产生意义。

[29]D. Sturgeon, Chinese text project, 2019, www.ctext.org, accessed Mar.4,2021.

[30]李剑国辑校:《唐五代传奇集》,北京:中华书局,2015年,第898页。

[31]徐松著,李健超增订:《增订唐两京城坊考》,西安:三秦出版社,1996年。

[32]李宗为:《唐人传奇》,北京:中华书局,2003年。

[33]T. Opsahl, F. Agneessens, J. Skvoretz, “Node Centrality in Weighted Networks: Generalizing Degree and Shortest Paths,”Social Networks, vol. 32, no. 3, 2010, pp. 245-251.

[34]本研究也尝试了其他中心性计算方法——如中介中心性、接近中心性等,但其结果与加权度中心性是类似的。

[35]该插值方法在保持采样点值不变的同时,能够基于“彼此距离较近的事物要比彼此距离较远的事物更相似”的假设对全局进行估计。见ESRI:《反距离权重插值的工作原理》,2016年,https://desktop.arcgis. com/zh-cn/arcmap/10.3/guide-books/extensions/geostatistical-analyst/how-inverse-distance-weightedinterpolation-works.htm,2021年3月4日。

[36]M. Girvan, M. E. J. Newman, “Community Structure in Social and Biological Networks,” Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 99, no. 12, 2002, pp. 7821-7826.

[37]V. D. Blondel, J. L. Guillaume, R. Lambiotte et al., “Fast unfolding of Communities in Large Networks,”Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, vol. 2008, no. 10, 2008, p. 10008.

[38]联系权重设定为坊里相关系数加1能够保证负相关节点之间的联系权重较小的同时又不小于0。基于四个时期坊里不同的可见度直接进行坊里层次聚类(相似统计量设置为Pearson相关性)的结果与此处的分析结果也是大体相似的。

[39]各时期涉及的坊里数量为全唐97个、初唐25个、盛唐55个、中唐52个、晚唐40个。

[40]鬼域和曲江的加权度分别为25.0和40.9,是所有坊里加权度中的两个极值,说明前者和大部分坊里呈现负相关,后者则和大部分坊里正相关(因为如果一个坊里与其他34个坊里不相关,其加权度应为34×1=34)。和大部分坊里呈正相关的曲江可见度的时间变化呈现为中唐最高、晚唐次之的倒V字型,意味着这种趋势在一定程度上代表了全唐高可见度坊里中大部分坊里的变动。

[41]由于初唐时期的数据涉及坊里数量过少——共25个,约为其他时期的一半——对插值结果可能造成偏差。

[42]该类图涉及的城外地点以距离衰减原则进行了绘制,鬼域和神界则结合其关联空间进行了象征性的定位。

[43]妹尾达彦:《长安的都市规划》,高兵兵译,西安:三秦出版社,2012年。

[44]这种猜测更加倾向于物质性的空间实践带来的影响,但是实际上不同的话语模式在不同时期对不同人群的影响也十分重要,这种讨论将在(二)中集中展开。

[45]图9底图为坊里可见度(见图4),以点线结合的方式(图5—8的简化)可以增加坊里可见度这样的缺乏层次的统计值的信息维度。

[46]这些特征是远超其他时期的城市中心的,而考虑到盛唐玄宗朝故事的过度集中、该时期故事多由中晚唐作者书写,故不能排除小说创作因时代变动和话题追求而造成的对长距离东西向连接的夸大。

[47]王学会:《唐代隐士与终南捷径》,《许昌学院学报》2009年第1期。

[48]宋程大昌《雍录》载:“隋营宫城,宇文恺以其地在京城东南隅,地高不便,故阙此地,不为居人坊巷,而凿之为池,以厌胜之。”一般的研究认为东南诸坊的居住密度是比较低的。

[49]关于经济交通和城市营建方面的变化可以参见上一节的部分讨论。

[50]宇文所安:《中国“中世纪”的终结——中唐文学文化论集》,陈引驰、陈磊译,北京:生活·读书·新知三联书店,2014年。文学史学者一般认为中唐之后文人的世界观与行为模式都发生了转变。

[51]赵睿才:《在功名与学术之间——李唐士子习业山林寺观之文化解读》,《阅江学刊》2018年第10期。

[52]宇文所安:《晚唐:九世纪中叶的中国诗歌(827—860)》,贾晋华、钱彦译,北京:生活·读书·新知三联书店,2011年;王德权:《为士之道:中唐士人的自省风气》,台北:政大出版社,2012年。

[53]张国刚:《佛学与隋唐社会》,石家庄:河北人民出版社,2002年。

[54]董卫:《隋唐长安城的历史环境—空间逻辑初探》,《城市规划》2021年第6期。