您正在访问旧版存档页面。This is the old version archive of our site.

“镇冀之间,自为一秦”:中晚唐河北藩镇人员外流的量化分析

作者:尚闻一 梁兴堃 ; 转自:公众号 DH数字人文

数字史学

尚闻一 / 伊利诺伊大学厄巴纳—香槟分校

梁兴堃 / 北京大学信息管理系

————————————

摘要:安史之乱后,唐王朝的河北地区形成了与中央在政治上和文化上具有强烈“异质性”的藩镇,其突出表现即是人员外流的封闭性。利用安史之乱至唐朝灭亡间153年12个藩镇(包括河北藩镇与地理上相近的河东和河南道东北部藩镇)的面板数据,使用量化分析方法考察不同因素对藩镇人员外流封闭性的影响。人员外流封闭性与代表政治异质性的藩镇割据正相关,也与代表文化异质性的进士强度、同时代表两种异质性的节度使身份特征等因素密切相关。随着河北藩镇政治、文化异质性的增强,其人员外流的封闭性在中晚唐间整体呈现加强趋势,最终形成河北地区与两京地区相异的文化性格,为五代至北宋的嬗变打下了基础。

关键词:河北藩镇 中晚唐 人员外流 政治史

————————————

引 言

以公元755年的安史之乱为分野,唐代前后期的中央与地方关系有显著不同。其中最为重要者,便是在安史之乱前作为帝国核心区的河北地区逐渐蜕变为半独立区域。随着河北藩镇的建立,这一地区在安史之乱后出现了强大的割据甚至离心的倾向。陈寅恪更是认为:“大唐帝国自安史乱后,名虽统一,实则分为两部。其一部为安史将领及其后裔所谓藩镇者所统治,此种人乃胡族或胡化汉人。其他一部统治者,为汉族或托名汉族之异种。其中尤以高等文化之家族,即所谓山东士人为代表。他们推戴李姓皇室,维护高祖太宗以来传统之旧局面,崇尚周孔文教,用进士词科选拔士人,以为治术者。自与崇尚弓马,以战斗为职业的胡化藩镇区域迥然不同。”[1]这种河北藩镇与中央的分野,于表面上体现为种族的区别,而于深层决定于文化的异质。[2]

陈氏的这一持论,实是对中晚唐时人心境的描画。对于这种“异质性”,自河北之外旁观,是“大河之北号富强,然而挻乱取地,天下指河朔若夷狄然”;[3]而在河北之内自视,郑潨及夫人崔氏合祔墓志所言颇具代表性:“建中[4]以来,镇冀之间,自为一秦,颇禁衣冠,不出境界。”[5]似乎在安史之乱以后、特别是建中之乱以后,河北藩镇就已然是独立的王国,经济上颇为富强,但政治上不服王化,甚至文化上被目为夷狄。这种“异质性”最突出的表现,便是河北人士向外界的流出受到了严格的限制,而呈现出一种封闭性——即上引所谓“镇冀之间,自为一秦,颇禁衣冠,不出境界”。

然而,倘若对这种人员外流的封闭性不加检讨而全盘接受,就可能对河北与长安的异质程度过分夸大,进而对河北藩镇的独立性做出过高的估计。在历史的演进中,“异质”与“同质”往往取决于关照视角的区别。实际上,学者仇鹿鸣甚至认为,所谓“镇冀之间,自为一秦”,与其说显示出河北藩镇的“胡化与封闭”,毋宁说反映了河北藩镇在与唐廷对立期间,“为了防止士人流失,不得已而采取的措施,恰恰反映了文化上有相近的一面”。[6]

即使不像上述观点一样看待史料,对河北藩镇人员外流的封闭性用时间和空间范围加以限制也有着很强的必要性。就时间而言,自安史之乱至梁移唐祚,经历了超过150年的漫长时段,河北藩镇人员外流的封闭性在这一演进过程中有怎样的变化?期间诸如建中之乱、元和伐叛、黄巢之乱等重大历史事件又对这种封闭性有怎样的影响?就空间而言,河北三镇以所谓“河朔三镇”——魏博、镇冀、幽州为代表,然而建中之乱称王称帝者又有淄青李纳、淮西李希烈,《新唐书》列入《藩镇传》者又有沧景、汴宋、泽潞三镇。这些藩镇或在地域上涉及河北地区(泽潞、沧景),或在政治上与河北关系匪浅(淄青),在中晚唐历史演进中,这些藩镇人员外流的封闭性的演变又表现出怎样的相同与不同?

对于这些问题的考察,仅仅使用传世文献无疑有所不足。近年来,新出墓志史料推动了河北藩镇人员外流封闭性的个案研究,但这些研究却往往流于碎片化。从个案见微知著,固然有其价值所在,但就一二例而对宏大命题加以评析,不免有“管窥蠡测”的风险。而量化史学研究的方法,则可以在相当程度上削弱这种风险。

约翰·希克斯(John Hicks)指出:“在史学的任何分支中,我们都会发现自己在寻求统计学上的一致性。”[7]为了实现这种“统计学上的一致性”,使用量化方法便成为了一种自然而然的思维方式。然而,由于计量史学的经济学渊源,又受困于材料的有限性,传统的量化史学研究往往在范畴上局限于经济史领域、在时间上局限于近现代史研究。但在21世纪,一方面,随着技术手段的不断发展和数字化基础设施(digital infrastructure)的日益完善,量化方法有了越来越广的适用范围;而另一方面,在信息时代,历史学方法论也将出现某种“信息转向”,甚至将“推动一种基于大数据计算思维上的新历史学的出现”。[8]因此,在新史学被赋予了新的含义的今天,有必要对量化史学的射程加以重新考量。

本文尝试越出量化史学的传统研究射程,以中晚唐河北藩镇向中央的人员外流强度为指标,考察中晚唐河北藩镇人员外流的封闭性问题,进而对其异质性加以探讨。需要特别说明的是,本研究关注的对象是藩镇人员向外界的流出,而非外界人员流入。[9]此外,本研究采用的藩镇人员外流数据,取自中国历代人物传记数据库(CBDB),[10]这一数据库吸收了各类史料、墓志数据,所录人物以文士为主,同时包含其眷属及武人。[11]因此,本研究所讨论的“人员外流”,应理解为以士人阶层为代表的社会上层人士的外流,而不涉及诸如商人、僧道、部曲、奴婢等社会中下层人士的外流。

具体地,本研究利用安史之乱(755)至唐朝灭亡(907),153年间12个藩镇的空间面板数据,使用以回归分析为基础的量化分析方法,考察河北藩镇向中央的人员外流的密集程度在时间上的变化和空间上的差异,并分析这些变化与差异的影响因素。本文的第一部分对中晚唐河北藩镇的封闭与异质性问题进行回顾,明确研究背景并对相关文献进行简要梳理,进而勾勒出研究假设;第二部分对实证研究中使用的计量模型、变量测量和数据来源等问题进行说明;第三部分呈现实证结果,并对这些结果进行简要讨论分析;最后则是本文的结论与反思。

一、长安与河北之间:中晚唐河北藩镇的封闭与异质

对于中晚唐河北藩镇的封闭与异质性问题,陈寅恪在《唐代政治史述论稿》中的论述极具影响力。陈氏认为,河北藩镇的“政治、军事、财政等与中央政府实际上固无隶属之关系,其民间社会亦未深受汉族文化之影响,即不以长安、洛阳之周孔名教及科举仕进为其安身立命之归宿”。这种全方位的异质性的结果,就是“长安天子与河北镇将为对立不同之二集团首领”。[12]

对于长期割据的河北藩镇的异质性,王寿南在早在1969年初版的《唐代藩镇与中央关系之研究》中就从武力、经济、文化等方面进行了阐述。[13]方积六和张国刚则分别考察了这些异质性对于河朔三镇得以长期割据的影响,方氏分军事、政治、经济、历史因素、民族关系等方面加以讨论,[14]张氏则分河朔方面、唐廷方面和边疆形势进行梳理。[15]

这些异质性深刻地影响了由河北向长安的人员外流。陈寅恪注意到,由于河北地区“安史乱后已沦为胡化藩镇之区域”,山东士人选择“舍弃祖宗之坟墓故地,而改葬于李唐中央政府所在之长安或洛阳”成为了“理所必致”;[16]在陈氏的基础上,毛汉光对这一命题进行了全面延展与推进,广取地望在两京之外的十姓13家,考察其籍贯自河北迁出的时间与地点,发现安史之乱对此前已然形成的迁徙风潮“有催促作用”,加速了山东士人向两京的播迁,也使得“唐朝政府的地方基础将日益薄弱”。[17]

河北士人向两京的迁徙的一个直接结果,就是河北藩镇可用之文士的显著减少。为了维系其“自为一秦”的统治,藩镇节帅一方面着意延揽在“长安文化区域内有野心而不得意之人”[18],另一方面对于在其领内的士人兼用软硬手腕限制其离境。对此,牟发松注意到,建中之乱以后,镇冀节度使王武俊通过强化镇内人员外流的封闭性,为藩镇长期维持稳定与独立奠定了人才基础[19]。

河北藩镇的稳定与独立以人员外流封闭性建构起来,并使得河北藩镇的异质性得以传递到五代时期。王赓武注意到,五代承继了晚唐的“节度使体制”,延续河北藩镇的传统,将河北士人作为文职官员的主流[20]。与两京在地理上阻隔、从而在文化上疏离的河北士人偏重吏事而非崇尚词科,正是他们成为了河北藩镇、继而成为五代王朝的核心文职统治阶层。对此,毛汉光通过统计方法得出,后唐一朝河北文官占比达到33.5%,呈“一枝独秀现象”,并将之总结为“‘关中本位’瓦解后,河北优势的滥觞”[21]。

近年来,随着学界对于河北藩镇与唐廷之间关系的理解的推进,河北藩镇与中央政府之间的积极互动也受到了一些学者的注意。李碧妍提出,在安史之乱的冲击下,唐廷为了应对政治危机,有意建立了藩镇体制并在其后不断调整而最终定型[22]。在此基础上,仇鹿鸣进一步总结:在安史之乱以后,“特别是穆宗以后,朝廷与藩镇之间建立了一套较为有效的政治运作模式,维持了长期的稳定”,而“双方间的博弈与制衡构成了一个稳定存在的结构”[23]。孟彦弘详细梳理了对河朔藩镇在姑息与用兵之间变化的过程,并指出唐廷在宪宗用兵后确定了“放弃河朔,控制其余”的藩镇政策,从而形成了与河朔藩镇共同维护的“河朔故事”[24]。这些积极的互动,自然也会推动对封闭与阻隔的化解。例如,陆扬基于河北士人冯道的生涯,指出作为中晚唐政治文化核心的长安,会将其清流文化向作为政治文化边缘的河北地区扩散[25]。这种文化的扩散也对人员外流有着重要的影响,从这一角度观察士人游宦河朔、入幕藩镇的现象,特别是注意到对不少士人从幕府中迁出任官[26],也就能说明长安与河北之间在阻隔与对抗之外的、一定程度上的联系与同质。

海外学界对于这一问题的研究成果同样值得留意。藩镇问题是日本学界长期以来关注的重点,围绕“藩镇的权力构造”和“藩镇辟召制与幕职官研究”两大主题,在战后产生了大量的细致研究。[27]谭凯(Nicolas Tackett)则在《中古中国门阀大族的消亡》(The Destruction of the Medieval Chinese Aristocracy)一书中创新性地使用数字手段,利用地理信息系统、社会网络可视化等技术,建构了数据库对这一问题进行讨论。谭凯反驳了传统的藩镇割据“去中心化”(decentralization)促成门阀大族消亡的观点,强调了门阀大族在“再中心化”(recentralization)起到的作用[28]。

在前述诸家研究的基础上,本文尝试通过量化分析方法,通过对中晚唐河北藩镇人员外流的考察,对其与以两京为代表的唐朝中央之间的异质性问题重新加以检讨,提出研究假设:(1)藩镇的割据与藩镇的人员外流封闭性相关;(2)藩镇节度使的身份特征(族属、籍贯、是否世袭)与藩镇的人员外流封闭性相关;(3)藩镇的进士强度(出自藩镇的进士人数占全国的比重除以藩镇人口占全国的比重)与藩镇的人员外流封闭性相关。其中,研究假设(1)关注藩镇的“政治异质性”,研究假设(2)同时关注藩镇的“政治异质性”和“文化异质性”,研究假设(3)关注藩镇的“文化异质性”。

为了对这些假设加以验证,本文不试图以一个或几个个案来观察河北藩镇的人员外流,而是基于较大规模的数据,构建中晚唐阶段每一个年份藩镇与外界人员外流的强度值。在此基础上,观察中晚唐藩镇人员外流封闭性的流变和不同藩镇之间这种封闭性的差异,并分析影响这些流变和差异的各种因素。通过这些观察和分析,本文试图以“人员外流”这一介于政治史与社会史之间的角度,创新性地同时使用较大规模人员外流数据,依靠量化方法,重新对中晚唐河北藩镇封闭性的问题进行宏观地观察,反思“镇冀之间,自为一秦”论断的效力与边界。

二、模型设定与数据说明

(一)模型设定和变量选取

为了对研究假设加以验证、分析中晚唐藩镇人员外流封闭性的影响因素,本研究使用了上起755年,下讫907年的153年间12个藩镇的面板数据进行回归分析。面板数据的时间跨度以安史之乱爆发的755年开始,以唐朝灭亡的907年结束。对于每个年份,本研究选取如下藩镇:第一类,最具代表性的河北藩镇:“河朔三镇”——魏博、镇冀、幽州;第二类,同在河北道境内的其他藩镇——易定、沧景和泽潞在太行山以东的部分(邢、洺、磁三州,下称为“邢洺”);第三类,不在河北道境内,但与河北道同属于长安东北方向、异质于两京核心区的河东道和河南道东北部藩镇(即今天的山西和山东地区)[29]——河东道的河东、河中、泽潞在太行山以西的部分(泽、潞二州),以及河南道东北部的淄青、郓曹、兖海。其中,易定、沧景二镇曾属镇冀,但其割据性有着明显的区别,因此予以区分讨论;郓曹、兖海二镇曾属淄青,但在9世纪初元和伐叛后形成了不同的政治地理单元,也加以分别;泽潞在太行山以东、以西的部分在9世纪末前始终隶属于一镇,其政治上具有高度统一性,但其地理特征却有着明显的区别,因此也分为二镇讨论。

基于研究假设,本研究构建的回归模型包括五个部分,第一部分为藩镇的政治异质性,第二部分为藩镇的文化异质性,第三部分为藩镇的受破坏情况,第四部分为藩镇的地缘特征,第五部分为藩镇的经济水平。其中,第一部分用藩镇“是否割据”及藩镇节度使与前任节度使的亲属关系来测量,第二部分用藩镇的进士强度及藩镇节度使的族属、籍贯来测量,第三部分用藩镇经历的战争烈度和灾异强度来测量,第四部分用藩镇与长安的距离来测量,第五部分用藩镇所领各州平均口数来测量。据此,回归模型设定如下[30]:

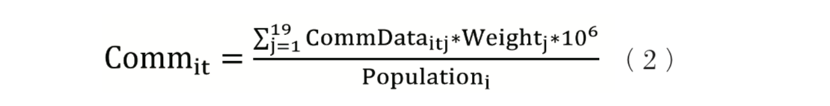

其中,下标i和t分别代表第i个藩镇和第t年。Commit代表第i个藩镇第t年与外界的人员外流强度,为本研究的被解释变量。Indit是一个虚拟变量,也是与研究假设(1)相关的核心解释变量,用来区别藩镇i在第t年是否割据。Ethnicityit、Kindredit、Hometownit是一组虚拟变量,是与研究假设(2)相关的解释变量,用来说明藩镇i在第t年的节度使的身份特征,分别用来说明是否为胡族、与该镇前任节度使是否为亲属以及其人的籍贯是否在藩镇内。同时,为了研究“胡族世袭”节度使的影响,本研究还引入了交互项Ethnicityit×Kindredit。Jinshiit为藩镇i在第t年的进士强度,是与研究假设(3)相关的解释变量,反映该藩镇文化上与两京崇重进士的“清流”文化的同质性。Warit为其时其地经历的战争烈度,Disasterit为其时其地经历的灾异强度,反映藩镇的受破坏情况。Distancei为藩镇i与长安的欧几里得距离,反映其地缘特征;Densityi为其所领各州在安史之乱爆发前的天宝年间平均口数,反映其经济水平,各个藩镇的这两个变量在153年间取值恒定。最后,β1、β2、β3、β4、β5、β6j、β7、β8、β9、β10均为待估计的解释人员外流强度的系数。由于藩镇割据存在地域差异,本研究也假设不同藩镇的进士强度对人员外流强度存在不同的影响[31],从而模型中的β6j有下标j,使其随所属藩镇j变动,α、ε则分别代表回归模型的截距项和误差项,前者同样有下标j,随所属藩镇j变动。

(二)数据来源与变量测量

1.被解释变量:人员外流强度

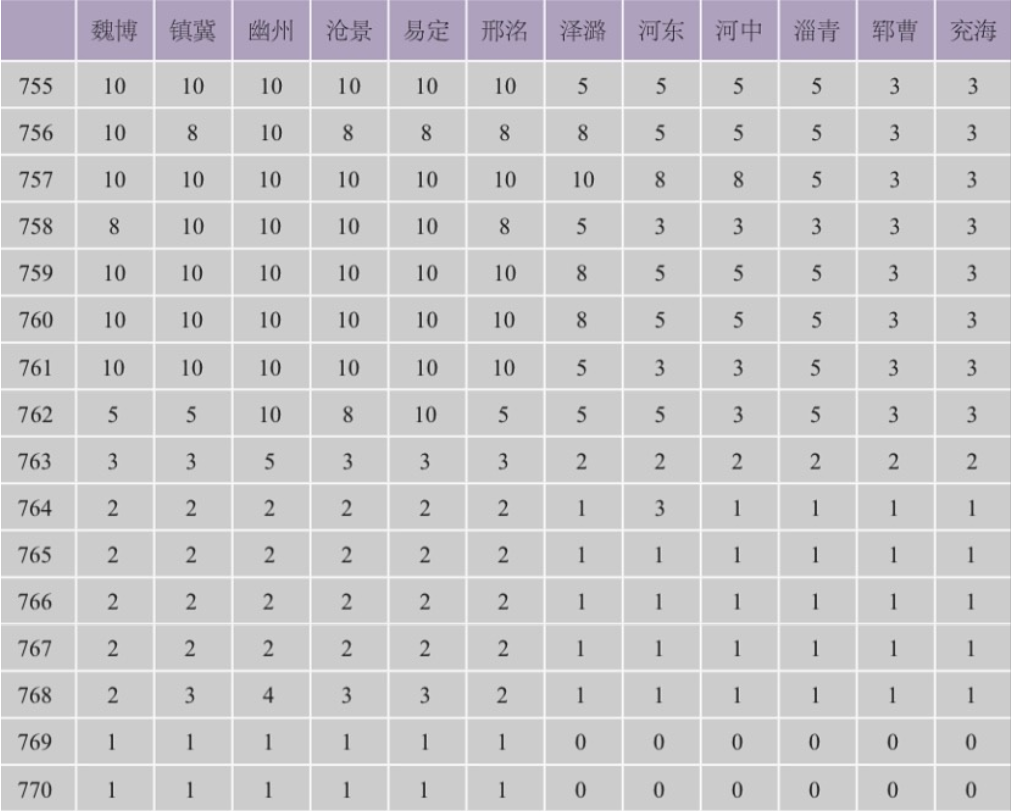

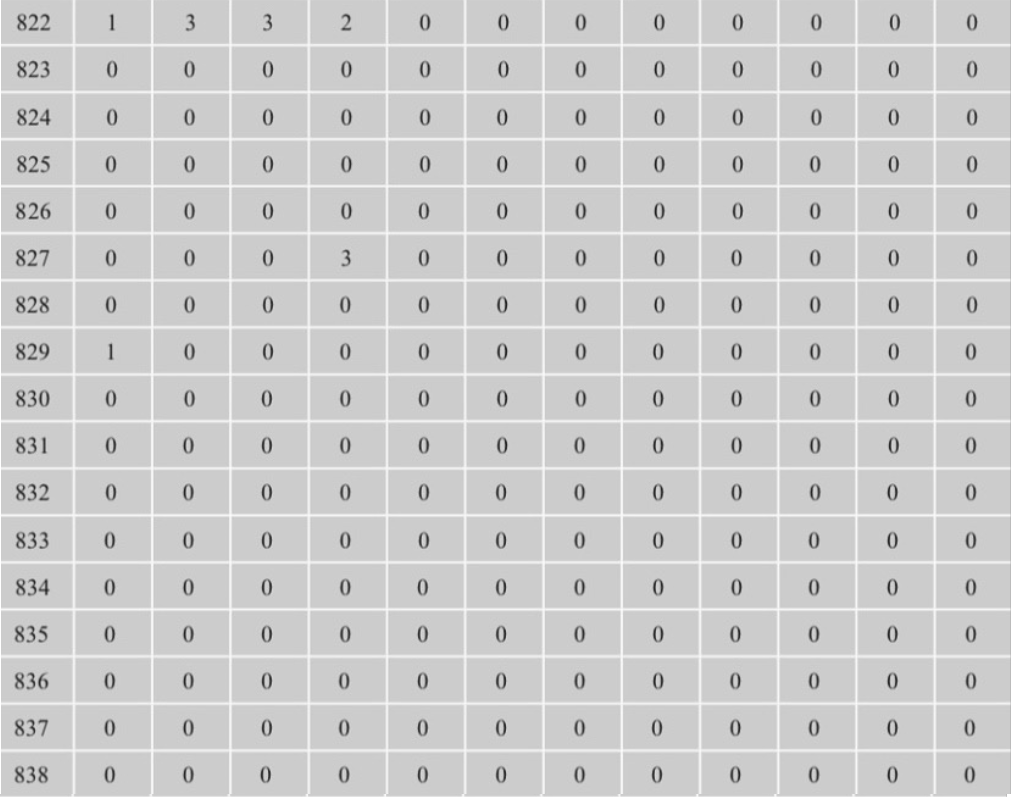

回归模型中的被解释变量“人员外流强度”以中国历代人物传记数据库(CBDB)[32]为数据来源,选取出生于907年及以前且死亡于755年及以后(从而保证其生活在本研究选取的年份之中)的人物,提取其全部与地理位置发生关联的4,181条数据。其中,人物在本研究选取的12个藩镇同外界之间发生流动有关的数据544条。将之整理为218组显示藩镇人员外流的数据,共19类,其简记与赋权规则如表1所示,越能显示强流动性的,会被赋予越高的权值:

表1 外流数据赋权规则

据此,藩镇i在年份t的人员外流强度被定义为:

其中,CommDataitj代表藩镇i在年份t的类型j的外流数据的数目,Weightj则代表上表提供的j类型的外流数据的权值。显然,藩镇与外界的外流数据与人口呈正相关,人口越多的藩镇越可能有更多的人员外流记录,因此,这一加权和的结果最终被除以藩镇i的口数[33]。因各藩镇口数的数量级大多是百万级别(见表8),故口数的单位选为百万。

2.解释变量一:是否割据

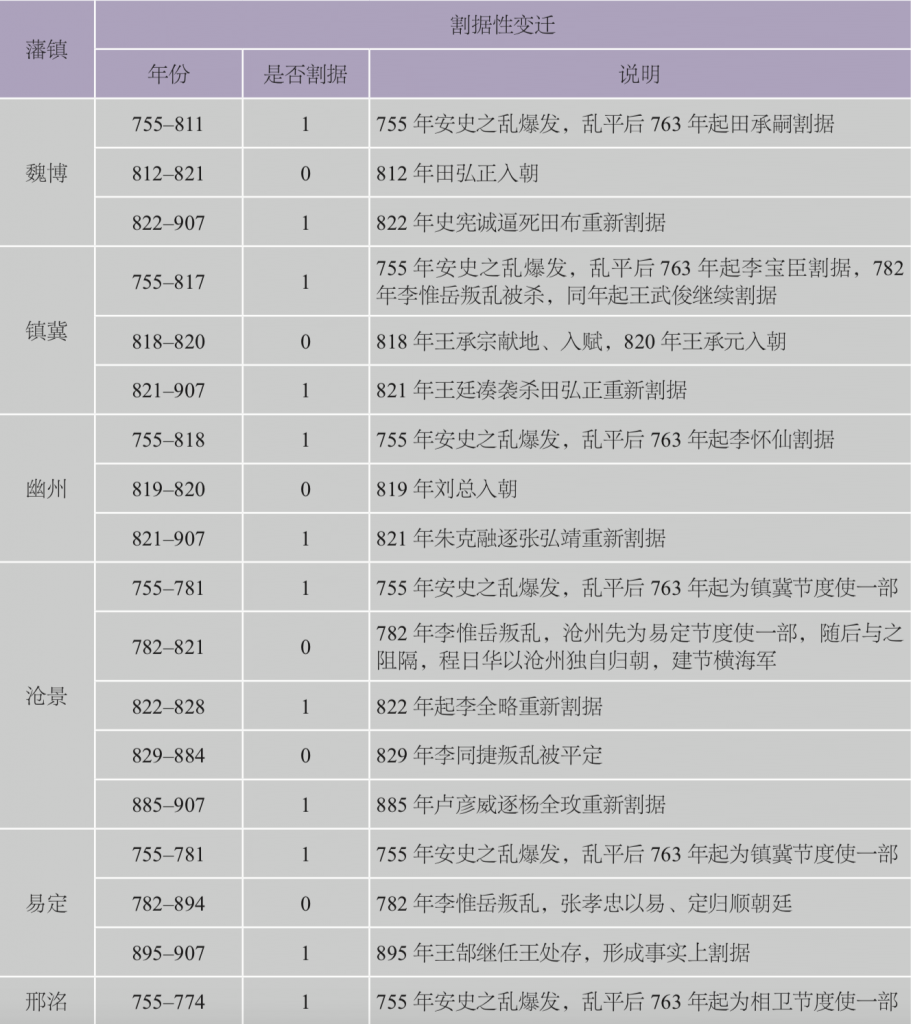

对于体现政治异质性的解释变量“是否割据”,本研究以《旧唐书》[34]《新唐书》[35]《资治通鉴》[36]为据,兼而参考王寿南[37]、张国刚[38]的区分方法,对选取的12个藩镇在153年间每年的割据性进行了评估。[39]其中,在不发生节度使变更时,若原本割据的节帅开始上交贡赋、听任中央指派官员;或原本不割据的节度使与朝廷发生战争,则同样视为割据性的变化。另外,若一个年份发生了割据性变化,则以其年末的割据性代表这一年的割据性。

割据性变迁的认定结果如表2所示(节录藩镇魏博数据):

表2 755—907年间各藩镇的割据性变迁(节录)

3.解释变量二:节度使身份特征(族属、亲缘、籍贯)

对于表示节度使身份特征的变量:族属、亲缘与籍贯,本研究根据《旧唐书》《新唐书》节度使本传及《资治通鉴》相关记载,同时参考墓志[40]、书信等一手史料,首先制作了12个藩镇在153年间任职的节度使列表(若一个年份有多位节度使,则以其年末的节度使为准),然后对每位节度使的族属、亲缘与籍贯进行考订,并据此赋值。

其中,对于某一年某藩镇的节度使这三个信息有一个或多个无法考证的情况,本研究将无法考证的信息赋值为0,即:默认节度使民族为汉族、与该镇前任节度使无亲缘关系、籍贯不在镇内。这一赋值基于如下两重考虑:其一,汉族、与前任无亲缘、非镇内籍贯的节度使在数量上占据大多数;其二,族属、亲缘、籍贯于史无考的节度使多为文官出身,未成割据,这类节度使较不可能出身胡族、与前任有亲缘或出身本镇。另外,对于某一年某藩镇节度使缺失的情况,本研究将其视为由长安朝廷直属,取皇帝的身份特征一律赋值为0(安史之乱时期为叛军控制的藩镇,取叛军首领的身份特征加以赋值)。身份特征的评估结果如表3(节录藩镇魏博第一年数据):

表3 755—907年间各藩镇节度使身份特征(节录)

4.解释变量三:进士强度

本研究将一个藩镇的“进士强度”定义为“出身于该藩镇的进士数量占同期全国进士比重,除以该藩镇人口占全国人口比重”。进士强度的大小,反映该藩镇文化上与两京崇重词科的“清流”文化的同质性的强弱,而非反映其文化水平的高下或文士数量的多少。

为了获得出身于该藩镇的进士数量信息,本研究以前人著述为线索,查考原始史料进行考订。具体地,本研究以孟二冬《登科记考补正》[41]为基础,同时对陶易《唐代进士录》[42]进行比照,获取这两部著作考订出的中晚唐153年间登科进士的名单,再对在这一名单中的进士逐一考订其籍贯信息。若两部著作直接记载有进士的籍贯,且二者并不互相抵牾,则直接选取这一信息作为这一条进士籍贯数据;若两部著作并未记有籍贯信息,或二者记录的籍贯信息相互抵牾,则基于《旧唐书》《新唐书》列传、表(特别是《新唐书》的《宰相世系表》[43])中相关记载,同时参考墓志、书信等一手史料直接进行考订。如果无考,则省去这条进士数据。

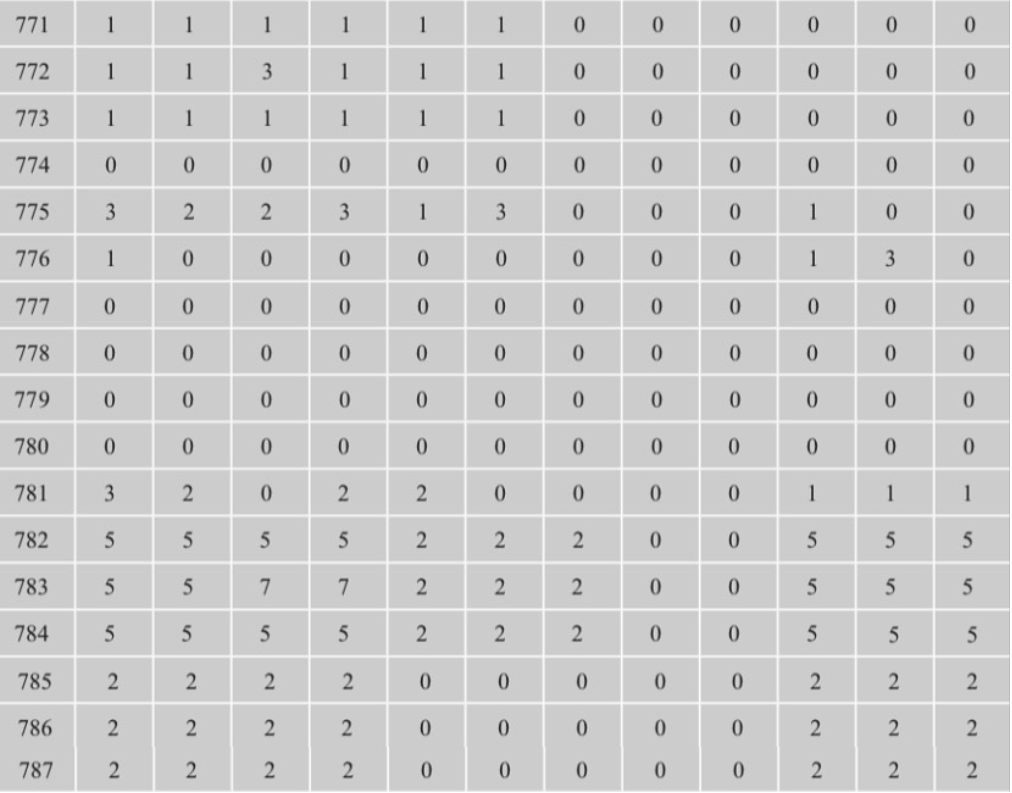

最终,本研究得到832条籍贯可考的进士数据(其中属于本研究选取的12个藩镇的共有236条)。由于每年登科人数波动较大,为了避免这一波动造成的影响,本研究对数据进行平滑(smoothing),以五年为窗口,计算某年及其前后相邻各两年的进士数量与同期全国进士数量的比值,作为藩镇在这一年的进士比重(例如,800年魏博镇的进士比重,为798—802年魏博镇登科人数,除以798—802年全国登科人数),再将这一比重除以该藩镇人口占全国人口的比重[44],所得的数值即为该藩镇在这一年的“进士强度”[45]。进士强度的计算结果如表4(节录755年数据):

表4 755—907年间各藩镇的进士强度(节录)

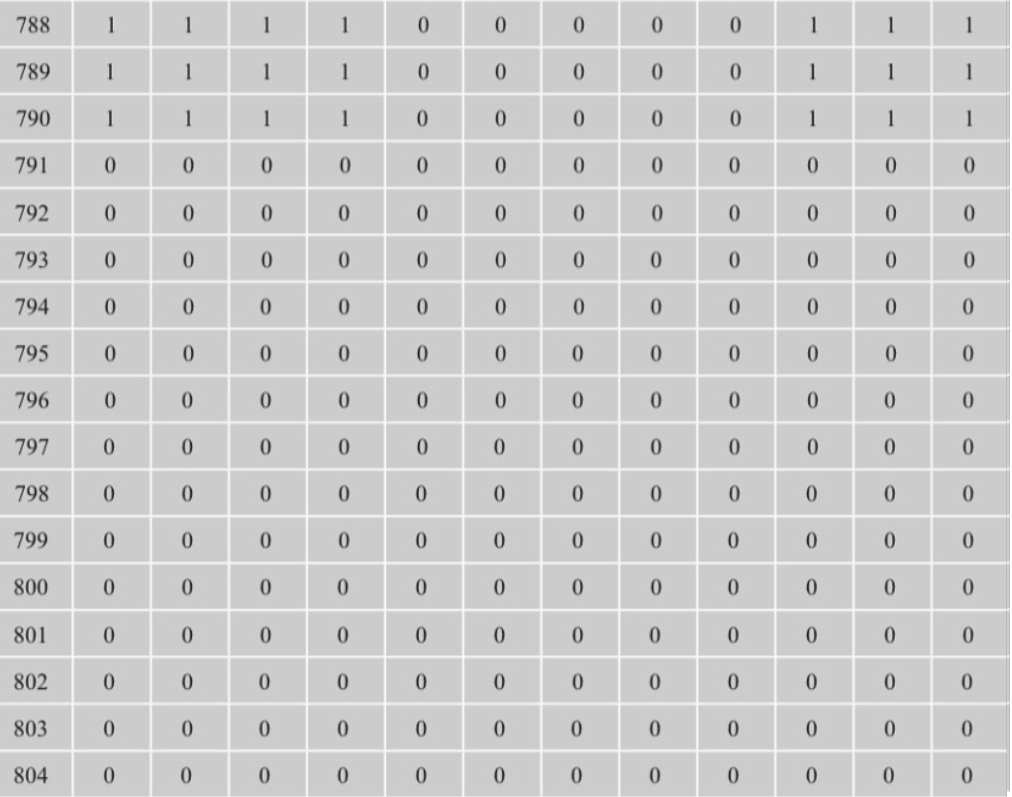

5.控制变量一:战争烈度

对于动态控制变量“战争烈度”,本研究直接根据《旧唐书》《新唐书》和《资治通鉴》的记载,评估选取的12个藩镇在153年间每年遭受的战争烈度,并进行人工赋值。赋值标准为:以受战争破坏最大的安史之乱主战场区域为10,以影响范围限于镇军内部的军乱为1[46];对于破坏性较大的战争(如安史之乱、黄巢之乱等),考虑其后续影响,即使其平息之后的数年并无战争,仍赋予一定烈度值,随年份的推进逐渐削弱直至为0。[47]战争烈度的评估结果如表5(节录755年数据):

表5 755—907年间各藩镇的战争烈度(节录)

6.控制变量二:灾异烈度

中国古代缺乏对灾异进行详细梳理的文献。不过,当代学者宋震海主编的《中国古代重大自然灾害和异常年表总集》[48]对史书加以整理,提供了较为全面的数据。本研究以此为数据源,选取其中记载的发生在755—807年间的地震、水灾、旱灾、蝗灾、疫病、海啸等影响尤大的自然灾害,评估选取的12个藩镇在153年间每年遭受的灾异强度。灾异烈度的评估结果如表6(节录第一条数据):

表6 755—907年间灾异数据及赋权规则(节录)

7.控制变量三:与长安距离

藩镇与长安的距离可能是影响其人口向外界(特别是位于长安的朝廷)流出的重要因素。本研究首先根据《元和郡县图志》及《新唐书》中《方镇表》[49]的记载确定各藩镇的首府所在,然后查考《元和郡县图志》[50]《通典》[51]和《太平寰宇记》[52]所载各州去往长安(《元和郡县图志》称为“上都”,《通典》称为“西京”)的里程,兼而参考严耕望《唐代交通图考》[53]的考订,确定各藩镇首府与长安的距离。三种史料所载的这12个首府去往长安的距离均无特别明显的差距,而对于细微的抵牾,则一律以成书时间与本文研究时间最为贴合的《元和郡县图志》为准;其中,幽州至长安的里程记载于已经散佚的《元和郡县图志》卷19中,故选取另两种史料中成书时间同样在中晚唐的《通典》所载数据。最终,得到的各个藩镇首府及其与长安的距离如表7所示:

表7 各藩镇首府及其与长安的距离

为统一量纲,这一数值最终被除以各藩镇与长安距离的数量级100(里)带入公式。

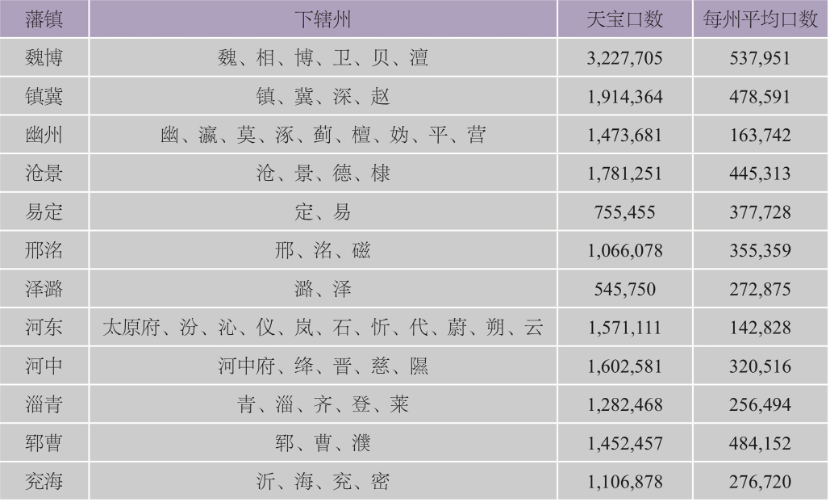

8.控制变量四:所领各州平均口数

本研究主要依据《元和郡县图志》的记载确定各藩镇的下辖州,其中,需要特别说明的是:1幽州镇所领州记载于已经散佚的《元和郡县图志》卷19中,因此参考《新唐书》中《方镇表》的记载,且不计入侨治州;2《元和郡县图志》中德、棣二州属镇冀,但在中晚唐大部分时期二州属沧景,故计入沧景;3《元和郡县图志》泽潞、邢洺未分镇,依《方镇表》将所属五州分别计入二镇;4《元和郡县图志》淄青、郓曹、兖海未分镇,依《方镇表》将所属12州分别计入三镇。

在估计所领各州平均口数时,由于中晚唐的人口数据在史籍中严重缺乏,仅有的《元和郡县图志》的记载也有十分严重的问题:一方面,它在包括本研究选取的幽州(除檀州)、淄青、郓曹、兖海四镇在内的诸多藩镇的人口数据完全空缺;另一方面,在本研究选取的诸多河北道藩镇,它虽然有记载,却受到藩镇控制户口等政治因素的影响而出现了极其重大的偏差。例如,河北地区以“大河之北号富强”[54]闻名,田承嗣更在魏博镇“计户口,重赋敛,厉兵缮甲,使老弱耕,壮者在军,不数年,有众十万”,[55]而魏博镇下辖六州载于《元和郡县图志》竟而只有74,498户[56],其中作为首府的魏州仅有6,920户,不及两唐书所载天宝户数的二十分之一,显然与实情不符。[57]

因此,在综合考虑各种可能的方法后,本研究只能选取《旧唐书》和《新唐书》中记载的天宝口数,估计其所领各州平均口数[58]。在计算口数时,本研究参考《中国人口史》(第二卷)据两唐书整理出的户口[59],计算每镇辖地的人口总和(以口数反映),再将其除以每镇下辖的州数,得到反映其经济水平的所领各州平均口数。当两唐书在某一州所载口数不同时,若所载户数亦不同,则取其平均口数;若仅有口数不同而户数一致,则选取户口数均一致的全国所有州的平均户口比[60]与户数相乘,选取与结果更接近的口数。此外,若两唐书之一口数失载,则取另一处记录;若二者口数均失载而户数未失载,则取二者的平均户数与上述平均户口比相乘估算口数。12个藩镇所领各州平均口数计算的具体结果如表8所示:

表8 各藩镇下辖州、口数及每州平均口数

为统一量纲,这一数值最终被除以各藩镇每州平均口数的数量级105带入公式[61]。

三、实证结果

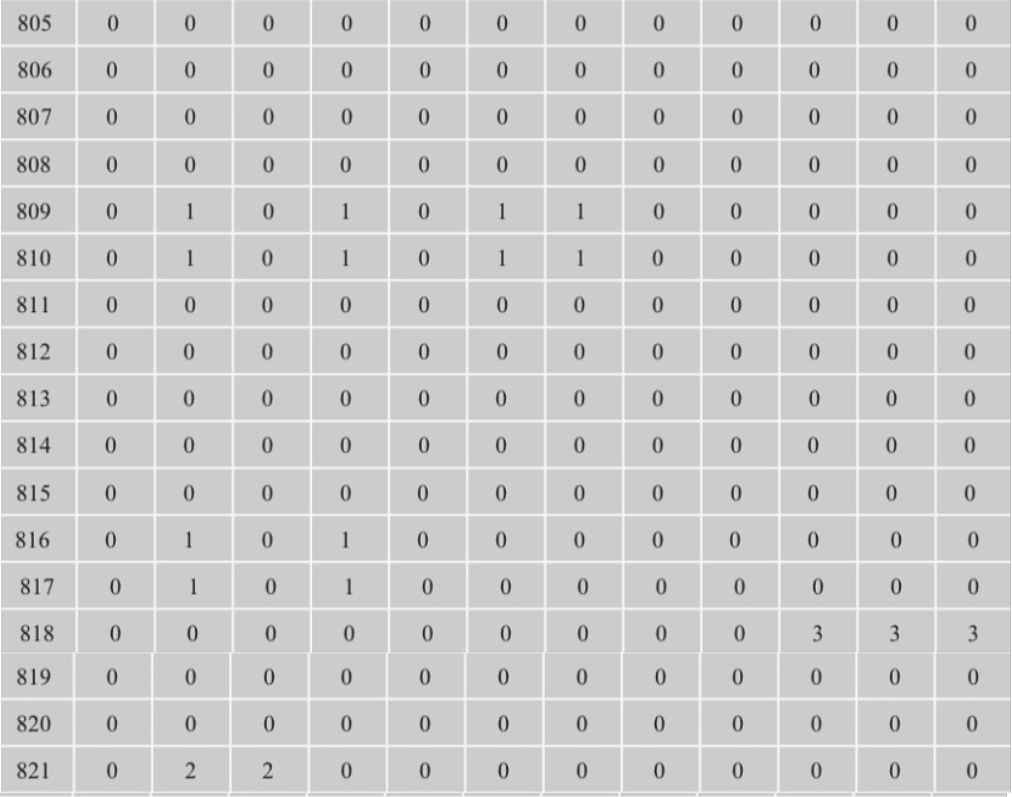

(一)描述性分析与相关性检验

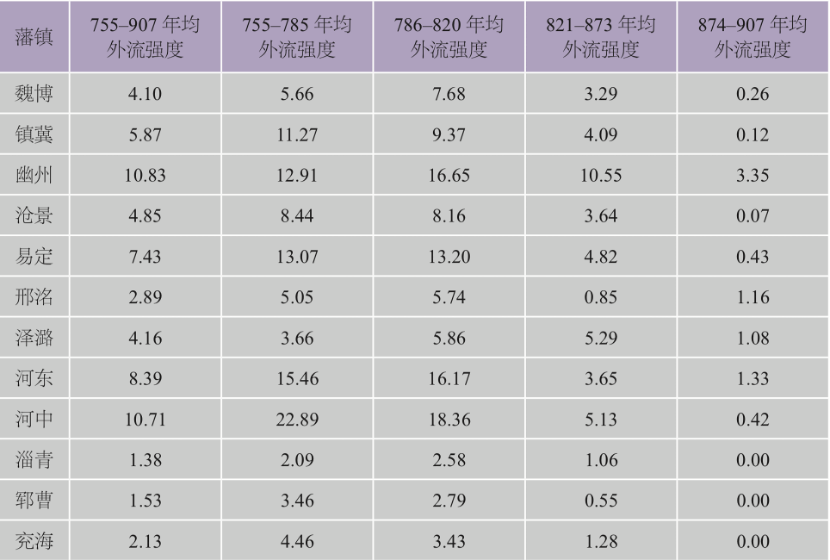

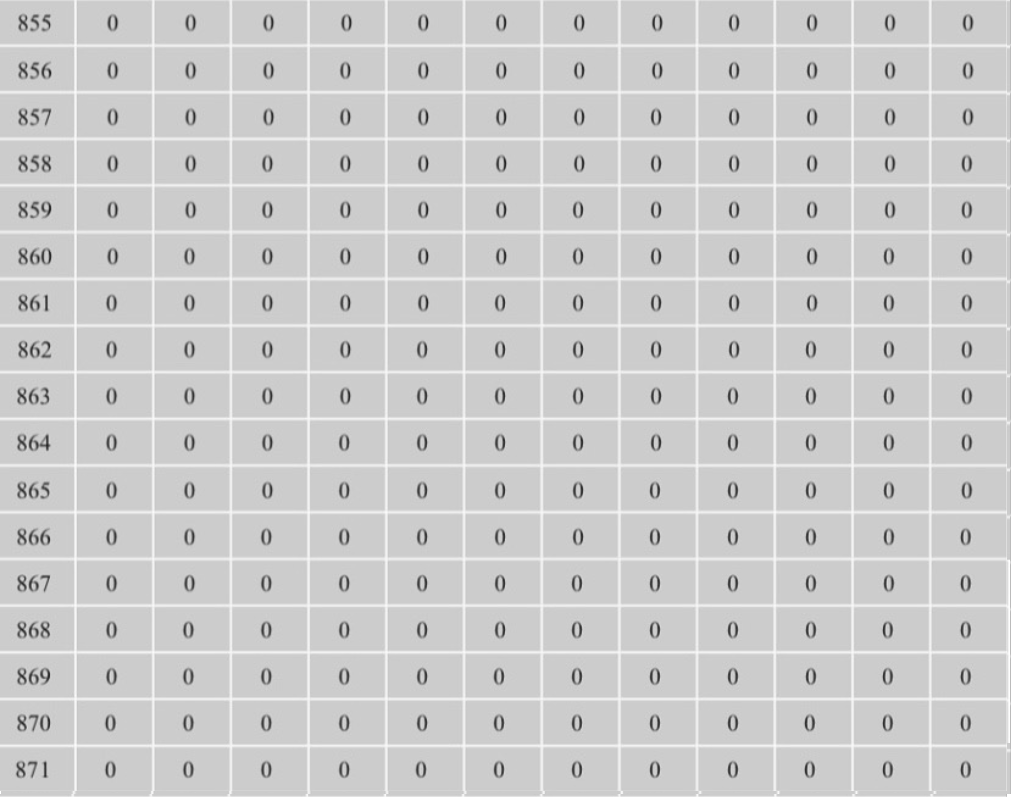

首先,有必要对被解释变量“人员外流强度”的统计结果进行初步分析。表9呈现了12个藩镇在整个中晚唐153年间的年均人员外流强度,以及四个历史时段中年均人员外流强度。这四个时段分别以建中之乱结束(785年,当年归为上一期)、元和中兴结束(820年,当年归为上一期)、王仙芝之乱爆发(874年,当年归为下一期)为节点。该表说明,在中晚唐,各藩镇各时段年均人员外流强度整体呈下降趋势,中唐的人员外流强度明显高于晚唐。同时,各藩镇之中,河东地区的藩镇(河东、河中)高于河北地区藩镇,而河北地区藩镇又高于河南道东北部平卢徐淮地区(淄青、郓曹、兖海)。

表9 各藩镇各时段年均人员外流强度

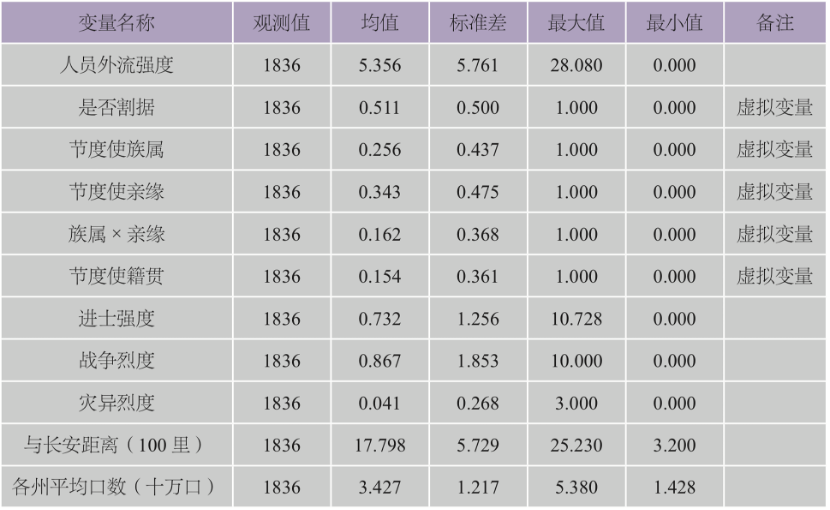

各个变量的描述性分析和相关性分析报告如下表10及表11所示。在相关性分析中,绝大部分变量相关系数非常小,说明数据的共线性问题较小。

表10 描述性分析

表11 各变量相关系数

*双边检验,|r|>0.0457则p<0.05,|r|>0.0601则p<0.01

(二)参数估计与假设检验

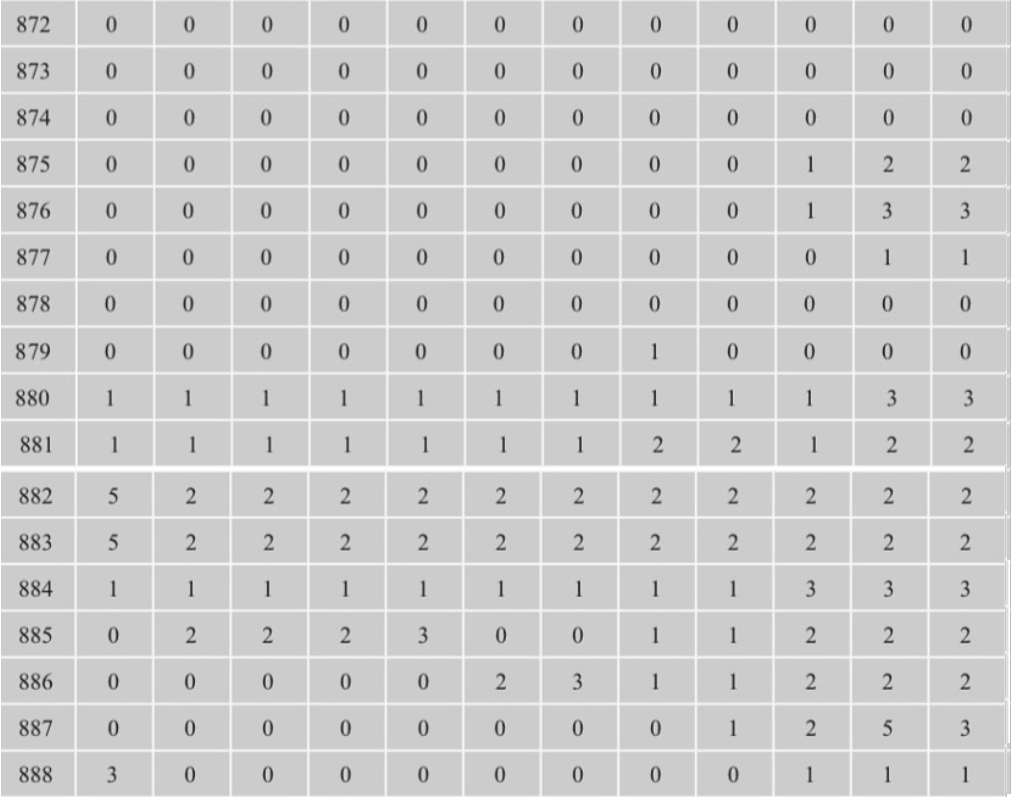

在变量操作化的过程中,本研究充分考虑了每个变量可能的持续性影响,因此并无明显的滞后性加入到模型之中。从而,被解释变量外生的基本假设获得了满足,可以使用固定效应和随机效应得到无偏的估计。对模型的系数估计采取了最大似然估计的方法。另外,由于数据存在组间的异方差性,本研究在参数估计时按组间分类使用了稳健的标准误。表12中报告了用传统的混合OLS模型、固定效应模型和随机效应对模型主要参数进行估计的结果。可以看出,尽管系数的估计值存在差异,各变量的显著性基本一致。

表12 各因素对人员外流强度影响的初步回归结果

注:(1)括号内为稳健的标准误。(2)*p<0.1,**p<0.05,***p<0.01。

为识别解释变量与随机扰动项是否相关,本研究对固定效应模型和随机效应模型进行了Hausman检验,检验结果表明,卡方统计量为179.52,对应的p为0.000,这说明应当在1%的显著性水平下拒绝随机扰动项与解释变量不相关的原假设,应当选用固定效应模型进行估计。

但是,藩镇之间存在差异性:影响藩镇人员外流的因素,对于不同的藩镇作用的大小可能不同,而固定效应模型会抹去这种差异性;同时,固定模型无法分析静态变量的影响作用。因此,我们最终使用了变系数—变截距模型,保持模型主体部分为固定效应,以符合Hausman检验的要求。而基于研究假设,变系数—变截距模型能使藩镇层面的解释变量具有随机效应,即不同藩镇的进士强度对人员外流的影响效果,可以是有所差异、随时间变化的。基于这一模型的回归结果如表13所示。

表13 各因素对人员外流强度影响的变系数—变截距模型回归结果

注:(1)括号内为稳健的标准误(SE)。(2)*p<0.1,**p<0.05,***p<0.01。

综合表12与表13,无论固定效应模型、随机效应模型,还是变系数—变截距模型,各参数的显著性基本一致。解释变量一“是否割据”与藩镇人员外流强度呈现显著的负相关关系(p<0.05),表明独立性更强的藩镇的确更可能有更低的人员外流封闭性,从而验证了本文的研究假设(1)。

回归结果还表明,人员外流封闭性不仅与显示藩镇“政治异质性”的“是否割据”有着显著相关关系,还与显示藩镇“文化异质性”的进士强度以及同时反映两种异质性的藩镇节度使身份特征关系密切,支持了研究假设(2)、(3)。

其中,解释变量二“节度使身份特征”与进士强度的关系较为复杂。族属、亲缘变量与人员外流封闭性显著正相关。胡族节度使直接导致藩镇文化的异质性,即陈寅恪所谓的“其民间社会亦未深受汉族文化之影响”[62];而与前任节度使同出一族的继任节度使,则显示出藩镇内部强大的由姻亲组织起来、自成体系而独立于中央的政治结构。[63]实证结果表明,这两种显示文化、政治异质性的变量,对于人员外流主要起到“推力”,即促成人员由藩镇向外界流出,离开文化、政治上自成体系的藩镇地区,向他们熟悉的两京“清流”文化环境、唐朝中央政治环境回归。这种机制,正解释了陈寅恪借李栖筠家族的个案阐释的河北士人离开胡化的故居,而投向文化、政治上更有认同感的两京的迁徙过程[64],对已有的理论进行了丰富。

与之相反,籍贯与人员外流封闭性无显著关系且回归系数为负,交互项族属×亲缘则与人员外流封闭性显著负相关。籍贯在镇内的节度使是藩镇在晚唐时期本土化的产物,往往由镇兵推翻外来节度使而拥立本镇军将产生;同时,受拥立的节度使势必在利益上成为本土镇兵的代言人,又加速了藩镇本土化的过程[65]。族属与亲缘的交互项同样对藩镇的本土化有推进作用,当外来的胡族节度使在家族内部进行藩帅权柄的传递,对本土精英的倚重就成为其巩固统治的必然,他们的这种倾向比单纯的胡族节度使或单纯存在家族传递的节度使要远更强烈[66]。实证结果也说明,这两个变量的回归系数尽管不都显著,但是系数均为负数,即二者如果对人员外流强度存在影响,则影响的方向均应为反向。因此,基于这种关系可以初步推测:河北藩镇节度使的本土化倾向,对于人员外流可能存在某种“阻力”,阻遏人员向外界流出,而使得人才能够为本镇所用。这种“阻力”,可能胜过二者显示出的“异质性”构成的推动人员外流的“推力”。

而解释变量三“进士强度”与人员外流强度存在显著的正相关关系。这一结果表明,河北藩镇与崇重进士的两京“清流”文化的同质性同样构成了推动人员外流的“推力”,这种同质性越强,则藩镇的人员外流就越强。反之,有着文化异质性的河北藩镇,更可能有更强的人员外流封闭性。

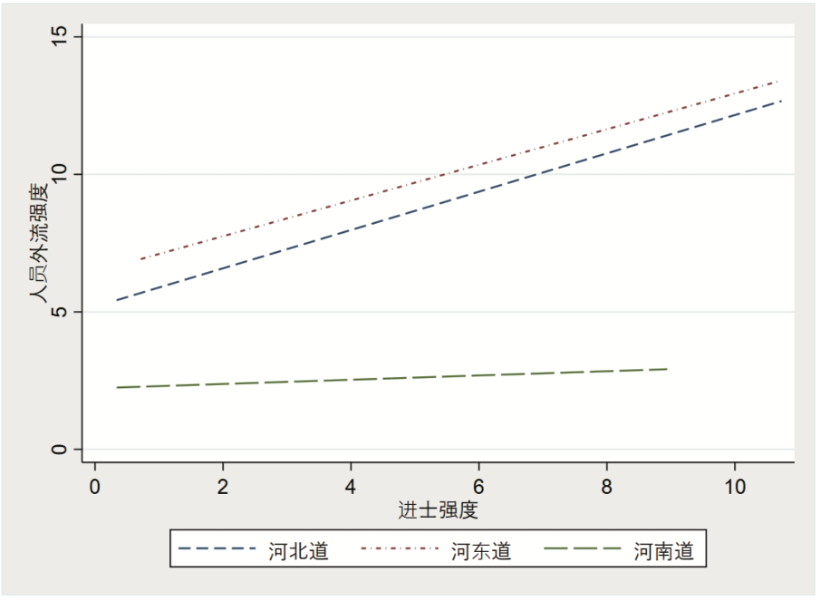

此外,模型三说明,进士强度在不同藩镇对人员外流强度的影响存在差异,但是,由于模型本身无法解释这种差异性,我们猜测这种差异可能是因为不同地域因素带来的。为此,本研究分地域按照模型三的设定重新进行了回归分析。结果显示,每个地域的进士强度的回归系数有明显差异。依据回归结果,进士强度对人员外流强度影响的拟合如下图1所示:河东道与河北道进士强度与人员外流强度的正向相关性强度相近且都较强,河南道的正向相关性则非常弱。这一结果折射出中晚唐山东高门地位的陟降:在中唐以前仍然在进士中占有主导地位的高门豪族主要分布于河东、河北二道[67],随着其普遍外迁后河北地区人员外流减弱、文化异质性增强,其对进士的垄断地位也逐步瓦解;相反,高门豪族较少的河南道平卢徐淮地区则并未呈现出这一趋势。这一结果与陈寅恪论述的安史之乱后“统治阶级转移升降”[68]基本吻合,[69]我们可以初步判断:河北地区封闭性强化、文化异质性增强的过程,正与安史之乱后统治阶级由高门豪族转向后起进士阶层的变化合契。

两个动态控制变量“战争烈度”和“灾异强度”,都与人员外流强度呈现较为显著的正相关关系。当河北藩镇地区遭遇战争或罹受灾异,该地区士庶势必会向域外迁移以躲避兵燹与天灾,也就会促进藩镇人员向外界流出,这一机制是显明的,也正是毛汉光注意到的安史之乱对河北士人籍贯向两京迁徙的风潮起到的“催促作用”[70]。

两个静态控制变量“与长安距离”和“所领各州平均口数”与人员外流强度的回归系数在为负数,但并不显著。一般而言,与唐王朝的中心长安越近,越接近帝国的“中心”而非边缘的藩镇,其向外界流出的人员数量理应越多,二者之间为负数的回归系数也证实了这一点。但是,回归结果表明这种负相关关系并不显著。由于本研究讨论的人员外流是以士人阶层为代表的社会上层人士的外流,而非社会中下层百姓的外流,这种并不显著的负相关关系,显示出地理的近便或险远,并不是士人做出是否迁徙选择的重要因素。对于他们而言,更遥远的地理距离固然会造成迁徙的不便,却并不会阻碍他们在其他动力足够时做出迁徙的决定。与这种作用机制类似,所领各州平均口数越多的藩镇(反映经济发展水平越高),越可能促使其人员留在本镇,从而人员外流强度越弱。类似地,经济发展水平也并非士人做出是否迁徙选择的首要因素。

(三)回归结果的稳健性

为了检验结果的稳健性,本研究用能从不同角度刻画人口外流[71]的“迁葬”代替“人员外流强度”作为人口外流的一个替代的测量,[72]对模型进行了重新估计。得到的结果与模型三中针对解释变量一“是否割据”的结果基本一致。

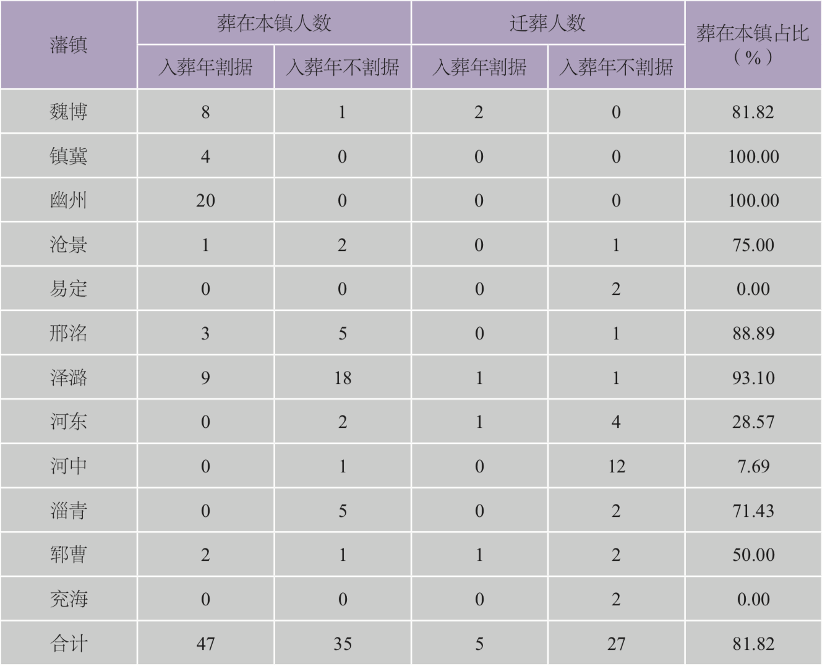

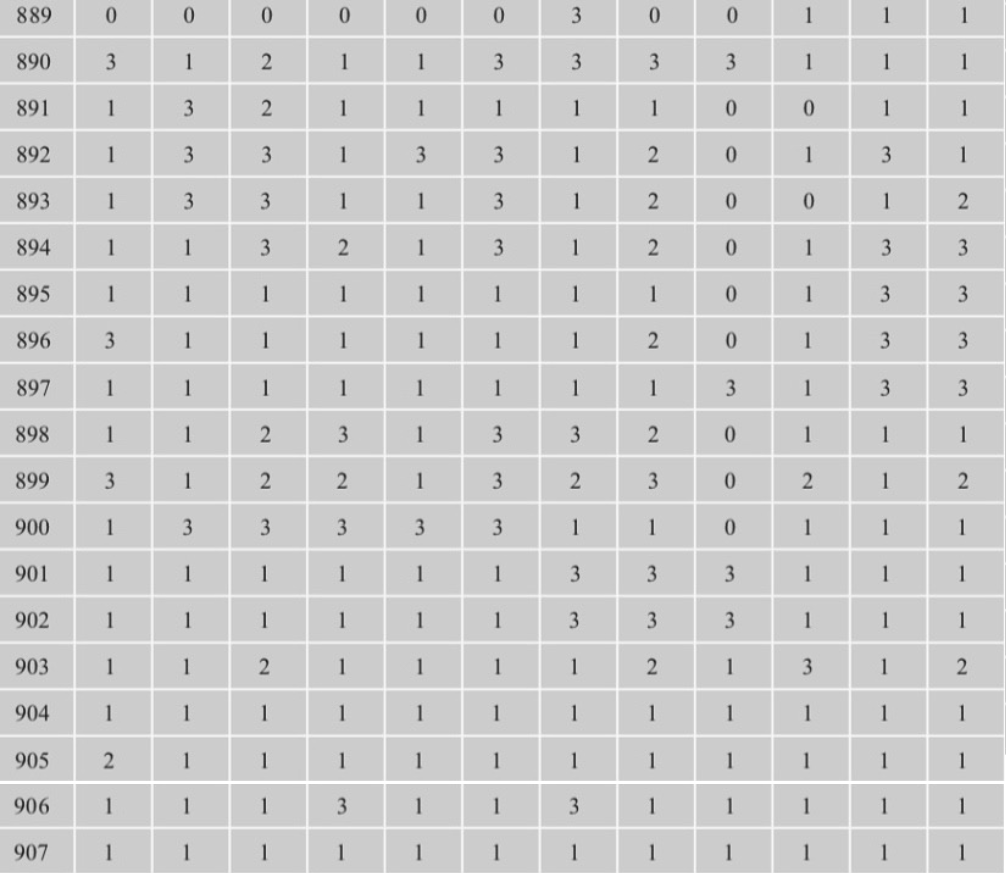

具体地,本研究以中国历代人物传记数据库(CBDB)[73]为数据源,选取出生于907年及以前且死亡于755年及以后,且死所在本研究所选取的12个藩镇的全部人物,考察其葬地是否与死所在同一个藩镇(由于这里只考虑政治地理因素,755—884年间的泽潞与邢洺被视为一镇,755—782年间的镇冀、沧景与易定,以及762—818年间的淄青与兖海、776—818年间的淄青、郓曹与兖海也被视为一镇)。如果葬在本镇,则显示出藩镇人员外流的封闭性,反之则显示出开放性。结果整理如下表14所示。

表14 中晚唐死于各藩镇者入葬情况

不难看出,中晚唐各藩镇死于藩镇者,选择葬在本镇还是向外迁葬的结果在不同藩镇之间呈现出迥异的特征。绝大多数死于长期割据的“河朔三镇”者选择葬在本镇(94.29%),其中镇冀、幽州二镇更是达到了100%;死于在割据与否间多次变化的沧景、易定、淄青、郓曹、兖海五镇者,葬在本镇的比率在一半左右(52.38%);而死于长期不割据的河东、河中二镇者,绝大多数选择迁葬,葬在本镇的比率仅有15%。特别要指出的是,绝大多数死于邢洺、泽潞二镇者选择葬在本镇(92.11%),显示在885年前长期同属一镇的二者,尽管割据性并不甚强,却因在政治地理上与割据藩镇联系过于密切而出现了与其相似的特征。这一点,正与李德裕会昌伐叛时所谓“移淄青旧染之俗,污上党为善之人”[74]相互印证。李德裕仅就会昌伐叛时反叛节帅刘氏出自平卢淄青镇发论,后世学者则进一步延展到昭义镇受到河朔藩镇的影响。[75]研究数据为这种影响提供了进一步的证据,表明邢洺、泽潞(昭义军)身处河朔之侧,渐染其政治、文化之积习。

下表15给出了对死于藩镇者是否迁葬和该藩镇在入葬年是否割据的独立性检验结果。检验结果Chi2值为16.1280(p=0.000),可以说明死于藩镇者是否迁葬与入葬年是否割据存在相关性。

表15 迁葬与割据关系的独立性检验

另外,本研究还使用了各解释变量的滞后项作为解释变量,对模型进行了重新估计,得到的结果依然与模型三基本一致。结 论至此,本研究提出的假设均得到了实证数据的支持。针对研究假设(1),反映藩镇“政治异质性”的藩镇割据与藩镇的人员外流强度负相关(即与人员外流封闭性正相关)关系显著而稳定。这种负相关关系由对人员外流强度值的回归分析确定,而又得到了对迁葬数据独立性检验的验证;针对研究假设(2),兼而反映政治、文化两种异质性的节度使身份特征中,族属、亲缘与人员外流强度正相关,而反映本土化的族属×亲缘交互项则与人员外流强度负相关、同样反映本土化的籍贯与人员外流强度无显著关系(回归系数为负);针对研究假设(3),反映藩镇“文化异质性”的进士强度与人员外流强度正相关,且在河东道最强、河北道次之。这些结论在排除战争强度、灾异烈度、藩镇所领各州平均口数、藩镇与长安距离等“天时地利”因素后,依然稳健。

通过上述讨论,本文勾勒出了中晚唐河北藩镇人员外流的图景:

在河北藩镇异质性形成和强化的历史进程中,对于河北士人向两京的外流,既存在着“推力”,又存在着“阻力”,有着两个有先后之分却又相反相成的阶段:河北藩镇异质性骤然增强、河北士人大量外流进入两京的第一阶段,与河北藩镇异质性强大而稳定、河北士人减少外流的第二阶段。当安史之乱后河北藩镇异质性骤然增强,“推力”极为强大,即陈寅恪[76]、毛汉光[77]所强调的河北士人成批离开与自身文化日益疏离的祖宗故地河北、向文化上更有归属感的两京迁徙的阶段,在这一过程中,胡族节度使与节度使的继承加剧了这种推力;而在此之后,河朔地区人员外流减少,“阻力”得到了更多的凸显,即牟发松[78]、仇鹿鸣[79]所留意到的“镇冀之间,自为一秦”的阶段。在中晚唐,当河北藩镇与中央针锋相对的时期,政治上的紧张会在有限的历史时期中导致河北藩镇奉行强制禁绝人员外流的政策,藩镇的本土化加剧了这种阻隔;而随着所谓“河朔故事”形成,朝廷与藩镇之间形成有效的政治互动模式,这种作为历史“变态”的强制禁绝消失;但此时河北藩镇的异质性已经非常强大,河北士人也呈现出了延续至五代的、与两京清流不同[80]的文化特征,河北向两京的人员外流也就稳定在了一个较低的水平[81],直至王仙芝、黄巢之乱爆发,唐末大乱,天下道路阻绝[82]。

在整个过程中,对人员外流封闭性变迁产生重要影响的,是藩镇割据性的变化。尽管不同阶段藩镇割据性对于人员外流封闭性的影响不同,藩镇割据性总体上强化的趋势导致了人员外流封闭性总体上的强化。隐伏于河北藩镇割据自雄的面相之下的,是安史之乱后河朔地区与长安政治、文化异质性同时增强的趋势。河北藩镇人员外流封闭性的变迁正由这一趋势引导,而受到战争、灾异等因素的促进。

“镇冀之间,自为一秦”并非中晚唐河北藩镇颠扑不破的真理,“颇禁衣冠,不出境界”更是一时一地的变态而非常态。然而,尽管长安与河北之间若即若离、时战时和,河北藩镇的割据性总体强化,从而异质性越来越强仍是不争的事实。于是,河北藩镇人员外流的封闭性在中晚唐间整体呈现加强趋势,最终形成河北地区与两京相异的文化性格,为五代至北宋的嬗变打下了基础。在安史之乱后,随着河北藩镇异质性的增强,出自河北的进士的比例逐渐降低,旧的山东士族在政治上的统治地位与关陇集团一道瓦解,而不出身于高门豪族的后起进士阶层站在了新政权北宋政治舞台的中心。在这一视角下反思“唐宋变革论”[83],中晚唐藩镇史应当在其理论体系中得到更多的关注[84]。

与任何研究方法一样,本研究使用的量化方法当然有其局限性。使用量化方法进行历史学研究、特别是进行原始史料极少以定量形式存在的中古史研究,存在着一定的风险:一方面,受制于由中古史史料生成的数据的全面性与准确性,基于量化方法得到的结论势必有所偏差;更重要的是,为了将内容丰富的原始史料操作化为适合定量研究的数据,人为的剪裁不可避免,而这一过程又势必会导致信息的丢失。从这个意义上讲,只要使用量化方法,就必然要承担在量化过程中具体信息出现偏差的代价。

然而,正如李伯重所言:“对于量化方法,我们应当持有开放的心态,将它视为一种有用的方法,和其他各种有用的方法一起,用于史学研究。”[85]如果量化方法提供的角度能够在保证整体可靠性的前提下,发现传统非量化的研究未能发现的历史面相,那么其风险和代价便值得承担。本研究提供了一种对中晚唐河北藩镇封闭性问题的全新研究路径,通过量化的方法,对这一问题提出了关注个案的传统研究所不能的全面性和综合性的讨论,以期越出传统研究的边界探讨各种因素之间的关联、勾勒中晚唐河北藩镇人员外流的全面图景、并基于学术史与传统研究相互印证。

本研究仅仅是依循这一路径进行探索的一个例子。越出量化史学的传统研究范畴经济史、近现代史,将这种方法用于政治史、社会史、中古史的讨论,对于在以“见微知著”为研究路径的诸家基础上提出新的思考、发现新的问题,印证已有观点或得出新的结论,无疑将会有所裨益。

附表1-1 藩镇割据性变迁赋值详表

附表1-2 藩镇割据性变迁赋值详表

附表 2 战争烈度赋值详表

—————————————————————————————————————————————————————————————

“An Independent Country Formed Between Zhen and Ji”: A Quantitative Analysis of the Migration of People out of Hebei Region in the Mid-to-Late Tang Dynasty

Shang Wenyi, Liang Xingkun

Abstract: After the An-Shi rebellion, Fanzhen (autonomous provinces) who were highly heterogenous politically and culturally with the central government has formed in the Hebei region of the Tang dynasty, and such heterogeneity was notably demonstrated by the obstruction of the migration of people out of this region. This study uses the panel data of the 12 Fanzhen (including the Fanzhen in Hebei region and its adjacent Hedong region and northeastern Henan region) during the 153 year between the An-Shi rebellion and the fall of Tang dyansty, and adopts quantitative methods to investigate the influence of different factors over the obstruction of the migration of people out of the Fanzhen. The results of empirical study show that the obstruction of the migration of people out of the Fanzhen is positively correlated to the independence of the Fanzhen, which denotes political heterogeneity. It is also closely related to both the “Jinshi (people selected from the imperial examinations) weight”, which denotes cultural heterogeneity, and the identity characteristics of the Jiedushi (provincial governors), which denotes both political and cultural heterogeneities. In the mid-to-late Tang dynasty, as the political and cultural heterogeneity grew in the Fanzhen in Hebei region, the obstruction of the migration of people out of this region tended to strengthen during the period, eventually forming a cultural character that was distinct from the two capitals, thereby laying the foundation for the transition that happened during the Five Dynasties and the Northern Song dynasty.

Keywords: Hebei Fanzhen; Mid-to-Late Tang Dynasty; Migration; Political History

—————————————————————————————————————————————————————————————

编 辑 | 许可

注释:

[1]陈寅恪:《论李栖筠自赵徙卫事》,见氏著《金明馆丛稿二编》,台北:里仁书局,1981年,第1页。

[2]以陈寅恪自己的话,即“故论唐代河北藩镇问题必于民族及文化二端注意”,见氏著《唐代政治史述论稿》,上海:上海古籍出版社,1982年,第25页。

[3]《新唐书》卷148《列传第七十三·史孝章传》,北京:中华书局,1975年,第4790页。

[4]唐德宗年号,持续时间为780—783年,期间发生了“建中之乱”,河北藩镇节帅纷纷称王。

[5]周绍良:《唐代墓志汇编》,上海:上海古籍出版社,1992年,第2130页。

[6]仇鹿鸣:《长安与河北之间:中晚唐的政治与文化》,北京:北京师范大学出版社,2018年,第326页。

[7]John Hicks, A Theory of Economic History, Oxford: Glarendon Press, 1991, p. 4.

[8]韩炯:《从计量史学迈向基于大数据计算思维的新历史学——对当代西方史学量化研究新发展的思考》,《史学理论研究》2016年第1期。

[9]“自藩镇向外界流出”而非“自外界流入藩镇”也是中晚唐士人阶层流动的主要方向。安史之乱后,河北藩镇异质性增强,河北士人大量向两京流出(对此,陈寅恪、毛汉光等均有论证,参见陈寅恪:《论李栖筠自赵徙卫事》,《金明馆丛稿二编》,第1—2页;毛汉光:《从士族籍贯迁移看唐代士族之中央化》,《中国中古社会史论》,上海:上海书店出版社,2002年,第234—333页);即使间或有士人游宦河朔、入幕藩镇,也往往又重新迁出而难以长久。实际上,在我们的原始数据中,“自藩镇向外界流出”的数据达到了“自外界流入藩镇”的数据的十倍左右。

[10]Harvard University, Academia Sinica, Peking University, China Biographical Database, January 1, 2018, https://projects.iq.harvard.edu/cbdb.

[11]CBDB所录的外流数据,多为知名文士,记录出自两唐书其本传,如李吉甫前住地在平棘,迁住地在长安;但也录有新出墓志的资料,此种情况则常有士人眷属,如有一洪府君夫人张氏祖籍在清河,死所在江都,此条记录出自《唐故彭城郡洪府君夫人张氏墓志铭并序》。

[12]陈寅恪:《唐代政治史述论稿》,第25—26页。

[13]王寿南:《唐代藩镇与中央关系之研究》,台北:大化书局,1978年。

[14]方积六:《论唐代河朔三镇的长期割据》,《中国史研究》1984年第1期。

[15]张国刚:《唐代藩镇割据为什么长期存续》,《唐代藩镇研究》(增订版),北京:中国人民大学出版社,2010年,第72—82页。

[16]陈寅恪:《论李栖筠自赵徙卫事》,《金明馆丛稿二编》,第1—2页。

[17]毛汉光:《从士族籍贯迁移看唐代士族之中央化》,《中国中古社会史论》,第234—333页。

[18]陈寅恪:《唐代政治史述论稿》,第25—27页。陈氏留意到,此等人物“北走河朔”,是“当日社会之常情,而变态”。

[19]牟发松:《墓志资料中的河北藩镇形象新探——以〈崔氏合祔墓志〉所见成德镇为中心》,《陕西师范大学学报》2008年第3期。

[20]王赓武:《五代时期北方中国的权力结构》,胡耀飞、李承译,上海:中西书局,2014年,第3页、第199—202页。

[21]毛汉光:《五代之政治延续与政权转移》,《中国中古政治史论》,上海:上海书店出版社,2002年,第432页。

[22]李碧妍:《危机与重构:唐帝国及其地方诸侯》,北京:北京师范大学出版社,2015年。

[23]仇鹿鸣:《长安与河北之间:中晚唐的政治与文化》,第328页、第348页。

[24]孟彦弘:《“姑息”与“用兵”——朝廷藩镇政策的确立及其实施》,《唐史论丛》,2010年第00期。

[25]陆扬:《论冯道的生涯——兼谈中古晚期政治文化中的边缘与核心》,《清流文化与唐帝国》,北京:北京大学出版社,2016年,第165—210页。

[26]石云涛:《唐代幕府制度研究》,北京:中国社会科学出版社,2003年,第290—311页。

[27]高瀬奈津子:《第二次大戦後の唐代藩鎮研究》,堀敏一:《唐末五代變革期の政治と経済》,东京:汲古书院,2002年,第225—253页。

[28]Nicolas Tackett, The Destruciton of the Medieval Chiense Aristocracy, Cambridge: Harvard Universtiy Asia Center, 2014, pp. 146-186.

[29]这种划分方式以当时的政治地理为标准。河南道在政治地理上并非一个整体,本文选取的河南道东北部藩镇,近似于毛汉光界定的“平卢徐淮”地区。参见毛汉光:《五代之政治延续与政权转移》,《中国中古政治史论》,第432页。

[30]模型中,控制变量“战争烈度”“灾异强度”“与长安距离”和“所领各州平均口数”的选取一定程度上参考了李楠、林矗对太平天国战争对近代人口影响的研究,且有较大程度的修改(如扩展灾异的范围等)。参见李楠、林矗:《太平天国战争对近代人口影响的再估计——基于历史自然实验的实证分析》,《经济学》2015年第4期。

[31]这一假设受到毛汉光的启发。毛氏认为:“似乎镇州暨滹沱河一线乃安史乱后之社会、文化分界线。”进而认为在镇州—滹沱河一线以北之人“武质极浓、儒学甚淡”,而在此以南则相对文化水准更高,“仍有若干士人在各地教学或任职州郡”,强调了不同藩镇的文化异质性,本文的假设即试图讨论这种“不同”造成的影响。见毛汉光:《论安史乱后河北地区之社会与文化——举在籍大士族为例》,《晚唐的社会与文化》,台北:学生书局,1990年,第99—111页。

[32]Harvard University, Academia Sinica, Peking University, China Biographical Database.

[33]藩镇口数的计算参见下文“控制变量四:所领各州平均口数”部分。

[34]刘昫等:《旧唐书》,北京:中华书局,1975年。

[35]欧阳修、宋祁等:《新唐书》,北京:中华书局,1975年。

[36]司马光:《资治通鉴》,北京:中华书局,1956年。

[37]王寿南:《唐代藩镇与中央关系之研究》,第42—101页。

[38]张国刚:《唐代藩镇的类型分析》,《唐代藩镇研究》(增订版),第42—59页。

[39]需要指出的是,由于唐廷与河朔藩镇关系的复杂性,这种“割据”与“不割据”的二分方法,必然会导致对特定藩镇在特定时期与唐廷关系难以完全细化,从而造成与历史实情的细微偏差。以表2节录的魏博镇为例,在唐廷承认“河朔故事”后,魏博何弘敬在会昌伐叛中为唐廷一方效力,其割据状态与田承嗣时颇不相同。但在“割据与否”的二分判分中,只能将其划为“割据”。这一点,与传统研究对藩镇的划分有着相同的局限性;不过,与传统研究对藩镇割据状况静态描述的方法不同,本文的二分方法考虑到了藩镇的动态演变(即在不同年份对藩镇的割据状况做出不同的判断),从而在一定程度上削弱了这种局限性。

[40]例如《唐故义武军节度使检校尚书右仆射赠太子太保陈公墓志铭》。

[41]孟二冬:《登科记考补正》,北京:北京燕山出版社,2003年。

[42]陶易:《唐代进士录》,合肥:安徽大学出版社,2010年。

[43]欧阳修、宋祁等:《新唐书》,第2179—3466页。

[44]人口数据详参本节第8部分“静态控制变量:所领各州平均口数”。

[45]为了检验窗口期选择的稳健性,我们采用3年或者7年为窗口,重新计算了窗口期内进士比例的对人口外流的影响。主要变量的回归结果没有变化,说明选择5年为窗口期是稳健的。

[46]例如,表5节录的755年,安史之乱于河北道爆发,直接陷入战争区域的镇冀、魏博、幽州、易定、沧景、易定、邢洺的战争烈度值被赋为10;782年,建中之乱爆发,称王结盟与唐廷作战的魏博、镇冀、幽州、淄青,及于其时属于淄青的郓曹、兖海的战争烈度值被赋为5;843年,会昌伐叛开始,谋求袭任的昭义军被唐廷讨伐,泽潞、邢洺的战争烈度值被赋为3;829年,魏博军乱,乱军杀史宪诚、立何进滔,军乱影响限于镇军内部,故魏博的战争烈度制被赋为1。

[47]例如,安史之乱于763年平定后,在764—768年的五年间,魏博的战争烈度制仍被赋为2,在769—773年的五年间,魏博的战争烈度值仍被赋为1,直至774年方为0。

[48]宋震海编:《中国古代重大自然灾害和异常年表总集》,广州:广东教育出版社,1992年。

[49]欧阳修、宋祁等:《新唐书》,第1759—1954页。

[50]李吉甫撰,贺次君点校:《元和郡县图志》,北京:中华书局,1983年。

[51]杜佑撰,王文锦等点校:《通典》,北京:中华书局,1988年。

[52]乐史撰,王文楚等点校:《太平寰宇记》,北京:中华书局,2007年。

[53]严耕望:《唐代交通图考》,上海:上海古籍出版社,2007年。

[54]欧阳修、宋祁等:《新唐书》卷148《列传第七十三·史孝章传》,第4790页。

[55]欧阳修、宋祁等:《新唐书》卷210《列传第一百三十五·田承嗣传》,第5924页。

[56]其中魏州6,920户,相州39,000户,博州2,430户,卫州2,777户,贝州20,102户,澶州3,269户。参见《元和郡县图志》卷16《河北道一》,第447—476页。

[57]对此,《中国人口史》评价道:“元和志的户数记载很不完备,一是部分州郡未申户口,二是今本元和志多有缺失,三是申户州的数字或有错误,或有具体地政治原因,总之是很不可靠。”“元和时河北战事频繁,户口可能不甚多,但也决不致像元和志所载如此之少。”见冻国栋:《中国人口史》(第二卷),上海:复旦大学出版社,2002年,第205页、第231页。

[58]需要指出的是,这种估计会因忽视安史之乱对人口的影响而造成偏差。但在本研究中,所有涉及人口计算的数据,均涉及全部12个藩镇,而这12个藩镇都属于安史之乱主要波及区域,因此,这种偏差因比例相近在相当程度上得到了抵消。而可能的替代方法中:(一)直接使用《元和郡县图志》的数据绝不可行,原因已如上述;(二)基于《元和郡县图志》的数据,乘以某一系数进行估计,则系数的选定会严重增加武断性,且《元和郡县图志》所载各州人口与实际人口的偏差比例并不相同(例如前述《元和郡县图志》所载魏州户数不足两唐书天宝户数的5%,而镇冀节度使境内的深州却超过天宝户数的70%),导致误差在各个藩镇之间的分布失衡,严重影响实验结果;(三)利用成书于北宋的《太平寰宇记》所载太平兴国年间(976—984)的户口数辅助估计,会导致各镇在唐末五代因受到战争波及程度不同造成的人口变化的差异被抹去,且《太平寰宇记》也并无没入辽国、却处于本研究讨论的藩镇境内的燕云十六州的户口数。

[59]冻国栋:《中国人口史》(第二卷),第555—569页。

[60]这一平均户口比为5.186。

[61]此处的数量级105为每州平均口数的数量级,与计算被解释变量“人员外流强度”时使用的藩镇口数的数量级106不同。

[62]陈寅恪:《唐代政治史述论稿》,第25页。

[63]关于藩帅的联姻,可参见金滢坤:《论中晚唐河朔藩镇割据与联姻的关系——以义武军节度使陈君赏墓志铭为中心》,《学术月刊》2006年第12期。

[64]陈寅恪:《论李栖筠自赵徙卫事》,《金明馆丛稿二编》,第1—7页。

[65]其最典型一例,即是镇兵骄横,号为“长安天子,魏府牙军”魏博镇。田氏在魏博的统治终结后,魏博镇兵先后兵变推翻史、何、韩、乐四姓藩帅,韩君雄以后各藩帅均出自魏博镇内,代表镇兵利益。关于魏兵跋扈,可参见欧阳修、宋祁等:《新唐书》卷210《列传第一百三十五·罗绍威传》,第5942页。

[66]典型例子如出身契丹族、世袭统治镇冀的节度使王武俊家族。契丹王氏家族对镇冀当地的士人着意延揽,甚至阻碍其向两京朝廷的外流。参见牟发松:《墓志资料中的河北藩镇形象新探——以〈崔氏合祔墓志〉所见成德镇为中心》,第120—122页。

[67]例如:河东道的河东裴氏、河东薛氏;河北道的范阳卢氏、博陵崔氏、清河崔氏等,《新唐书》的《宰相世系表》即以这些高门豪族为索引编写,显示出其在唐代政治中极端重要的地位。

[68]陈寅恪:《唐代政治史述论稿》,第49页。

[69]尽管陈氏发论主要是针对关陇集团,但河北高门与关陇集团在政治地位上有着相似的性质,在受到后出进士阶层取代的过程中也呈现出相似的变化特征。

[70]毛汉光:《从士族籍贯迁移看唐代士族之中央化》,《中国中古社会史论》,第332页。

[71]回归模型的被解释变量“人员外流强度”只能显示藩镇人员向外界的流出,而不能显示藩镇人员始终留在本镇的情况。

[72]毛汉光对这一信息也非常重视,参见毛汉光:《从士族籍贯迁移看唐代士族之中央化》,《中国中古社会史论》,第245—246页。

[73]Harvard University, Academia Sinica, Peking University, China Biographical Database.

[74]李德裕:《代卢钧与昭义大将书》,李德裕撰,傅璇琮、周建国校笺:《李德裕文集校笺》,石家庄:河北教育出版社,2000年,第154页。

[75]参见张会田:《“中原边缘”——唐代昭义军研究》,台北:稻乡出版社,2007年,第239—253页。

[76]陈寅恪:《论李栖筠自赵徙卫事》,《金明馆丛稿二编》,第1—7页。

[77]毛汉光:《从士族籍贯迁移看唐代士族之中央化》,《中国中古社会史论》,第234—333页。

[78]牟发松:《墓志资料中的河北藩镇形象新探——以〈崔氏合祔墓志〉所见成德镇为中心》,第117—123页。

[79]仇鹿鸣:《长安与河北之间:中晚唐的政治与文化》,第320—327页。

[80]这种不同当然是有限的,作为长安清流文化的边缘,河北受到这种文化的熏染较弱,但无疑也与之有着文化性格上的同质性。对此,前引牟发松、陆扬都有论述。参见牟发松:《墓志资料中的河北藩镇形象新探——以〈崔氏合祔墓志〉所见成德镇为中心》,第117—123页;陆扬:《论冯道的生涯——兼谈中古晚期政治文化中的边缘与核心》,《清流文化与唐帝国》,第165—210页。

[81]毛汉光所论“镇州—滹沱河一线为河北内部社会、文化分界线”也与这一过程相吻合:在此线以北的幽州镇在初期有大量的人员流出,而CBDB所录葬地数据中死于该镇者达20人,全部葬于本镇。这些均显示了“镇州—滹沱河”一线以北的幽州镇完全符合“割据性增强、异质性增强、人员外流水平先高后低”的模式,且在河北藩镇中尤具代表性。参见毛汉光:《论安史乱后河北地区之社会与文化——举在籍大士族为例》,《晚唐的社会与文化》,第99—111页。

[82]为了对本段的二阶段论加以验证,我们将数据以846年(会昌六年,会昌中兴的末年)为界,分为两个部分,分别按照模型三的设定,进行分段回归。结果显示,有一些变量的显著性出现了变化。具体地,846年(含)之前:(一)变量“节度使族属”的回归系数为8.546(p=0.010),显著;(二)变量“节度使亲缘”的回归系数为3.347(p=0.000),非常显著;(三)变量“节度使籍贯”的回归系数为0.345(p=0.871),并不显著;(四)变量“进士强度”的回归系数为0.711(p=0.143),并不显著;(五)变量“与长安距离”的回归系数为-0.322(p=0.411),并不显著。而846年以后,这五个变量分别变为:(一)变量“节度使族属”的回归系数为-0.130(p=0.940),并不显著;(二)变量“节度使亲缘”的回归系数为-0.213(p=0.870),并不显著;(三)变量“节度使籍贯”的回归系数为-4.887(p=0.031),显著;(四)变量“进士强度”的回归系数为0.762(p=0.064),显著;(五)变量“与长安距离”的回归系数为-0.343(p=0.000),非常显著。这些数据表明:在第一个阶段,起到主要“推力”作用是节度使的胡族身份和继承关系,即河北地区的“胡化”和“独立”;而在第二个阶段,起到主要“推力”作用的变为了由进士强度显示出的河北与两京清流文化的异质性,而由节度使出自镇内的籍贯显示出的“本土化”则构成了强大的阻力;同时,在第一阶段对人口外流影响很小的藩镇与长安的距离,在第二个阶段转变成了强有力的“阻力”,显示出晚唐天下大乱、道路阻绝对于人员外流的限制。此外,以846年前后5年为分界点,进行分段回归,结果依然稳健,二阶段论亦得到了实证数据的支持。

[83]内藤湖南:《概括性的唐宋时代观》,林晓光译:《东洋文化史研究》,上海:复旦大学出版社,2016年,第103—112页;另参见张广达:《内藤湖南的“唐宋变革说”及其影响》,《史家、史学与现代学术》,桂林:广西师范大学出版社,2008年,第57—134页。

[84]在“唐宋变革论”的理论体系中,中晚唐藩镇史被视为贵族政治崩溃的一部分,见内藤湖南:《中国近世史》第二章“贵族政治的崩溃”,内藤湖南著,夏应元等译:《中国史通论——内藤湖南博士中国史学著作选译》,北京:社会科学文献出版社,2004年,第335—343页。不过,日本学者堀敏一从藩镇牙军的角度,留意到中晚唐藩镇在“唐宋变革”中的作用,见堀敏一:《藩镇亲卫军的权力结构》,刘俊文主编:《日本学者研究中国史论著选译》第4卷,第585—648页。

[85]李伯重:《史料与量化:量化方法在史学研究中的运用讨论之一》,《清华大学学报》(哲学社会科学版)2017年第4期。

原刊《数字人文》2020年第4期,转载请联系授权。