您正在访问旧版存档页面。This is the old version archive of our site.

多重尺度:不可见的劳动、编辑工作与文学定量研究的未来

作者:劳伦·F.克莱因;转自:公众号 DH数字人文

概念与实践

劳伦·F.克莱因 / 美国埃默里大学英语系和量化分析理论与方法系

陈大龙(译) / 浙江大学国际联合学院

————————————

摘要:以19世纪中期加拿大女性废奴主义者、黑人教育家玛丽·安·沙德(Mary Ann Shadd, 1823-1893)和另一位女性编辑、白人废奴主义者莉迪亚·玛利亚·蔡尔德(Lydia Maria Child, 1802-1880)被称为“不可见的劳动”的编辑工作为研究对象,是为了探索19世纪书面记录下来的劳动的可见程度。两位女性编辑工作的例子共同强调了有关不可见的劳动的论证,这与定量方法如今在文学研究中的运用相关。通过定量方法对比沙德和蔡尔德的报纸的内容,文章展示女性如何既把编辑用作组织构建的方法,又把它用作筹演另一个可能世界的方法。文章采用主题建模和其后的统计分析,展示构成语料库的报纸是如何记录一系列劳动形式的:体力的、情感的以及智力的劳动。通过把编辑工作的例子延伸到现在需要运用定量研究的劳动上去,文章旨在说明定量文学研究领域如何需要更宽广的概念框架。这个框架是由距离、可见性和其他未来的学者要去命名的维度来定义的。这些论证指向了性别与种族概念和数据概念类似的共建,这是定量方法赖以为前提的概念。

关键词:定量方法 文学研究 不可见的劳动 主题建模 编辑工作

————————————

引 言

本文思考了量化研究方法在文学研究中现在和未来可能的运用。本文写于一个没有预想到的地方[1]——加拿大的温莎。这座城市与底特律隔河相望,当时,也就是1953年春,这些发生的时候,它是加拿大大西部铁路的西部终点,也是废奴主义者、教育家玛丽·安·沙德[2](Mary Ann Shadd, 1823-1893)的容身之地。她于18个月之前从特拉华经纽约移居至此,打算开办一所学校。到温莎后不久,她的学校就办起来了。她坚持将黑人孩子和白人孩子放在一起教。不过,由于经费几乎一直很紧张,再加上围绕着她的教育理念,复杂的政治问题也几乎没有停过,最终她还是承受不住了,1853年3月23日她做出了一个艰难的决定,关闭了这所学校。而就在第二天,她的报纸《外省的自由民》(下称《自由民》,The Provincial Freeman)第一期出版了。这使她获得“第一位在北美编辑报纸的黑人女性”的荣誉,最近还被《纽约时报》报道了。[3]

但是,沙德本人并没有把这个成就归于自己——至少有若干年是这样。[4]《自由民》的第一期把一位更突出的黑人废奴主义者萨缪尔·瑞恩高德·华德(Samuel Ringgold Ward)列为编辑。华德还是演说家、牧师(关键是,他还是个男人)。精明的读者可能已经注意到,第一期上还刊发了一则匿名的致歉,可能是沙德所写。那上面解释道:“如果能得到相应的金钱上的回报,他是会投入的。但是,为了生计,华德先生不得不还要承担其他工作,所以不能够如愿在本报上投入精力。”[5]不过,正如她的传记作者简·罗兹所说明的,印在报头下面的一小句话:“来信请预付邮费,请致玛丽·A.沙德,温莎,加拿大西部”,明白无误地表明:沙德才是“这家报纸背后的真正掌门人”。[6]

这样沙德的编辑工作就例证了那个常被称为“不可见的劳动”的东西,这包括多种不同形式的劳动,有的是由于发生在视线之外而在字面上的不可见,有的是由于没有发生在市场上而在经济上不可见。[7]正如几代女性主义劳动研究学者所观察到的,这些形式的劳动在最终的成果中被低估了价值,其贡献也被低估(或者完全不被承认),既是这种不可见性的原因,也是其结果。为不可见的劳动注入价值,使之被承认——使这种劳动可见和可以进行价值评估——是女性主义的一个工程。其中一个原因就是,不可见的劳动最重要的例子就是女性在历史上就承担了不付钱的家务劳动。[8]19世纪另一位女性编辑、白人废奴主义者莉迪亚·玛利亚·蔡尔德(Lydia Maria Child, 1802-1880)的例子强调了这一点。正如蔡尔德1841年给朋友写的一封信中所说:“除了做男性编辑必须要做的以外,我的衣服我得自己洗熨做补,另外,为了丈夫舒服,还有各种各样的针线活儿要做。”[9]字里行间不可见的还有蔡尔德的白人性(whiteness),这使她能够既在家干活儿,又在报社干活儿,而不需要对“种族差异的特殊性”感到满意。而正如苏美拉·桑塔玛丽娜所说明的,这种“种族差异的特殊性”是美国19世纪黑人劳动女性经历的标志。[10]不过,在这个典型的女性主义抱怨中,有一件事儿变得很清晰了:编辑,就像“洗熨做补”一样是一种——强调一下——工作(work)。[11]

沙德和蔡尔德,这两位女性,种族不同,却因她们都投身于废奴事业而相连。这篇文章着手处理了她们的编辑工作问题,是为了探索美国19世纪书面记录下来的劳动的可见程度。在这方面,这篇文章提出了另一层面的证据来支持近期卡拉·L.彼得森[12]、皮尔·加百利·福尔曼[13],以及更近的玛尼莎·辛哈[14]等提出的论证,他们认为女性,尤其黑人女性,是废奴运动的先锋。我要展示女性如何既把编辑用作组织构建的方法,又把它用作筹演(staging,在准备和演出的双重意义上)另一个可能世界的方法(在沙德的例子中)。[15]通过定量方法对比沙德和蔡尔德的报纸的内容,我能够更清晰地描述沙德对那个世界建构工程的贡献,以及她对“生活与清楚地表达生活的新形式”的贡献。根据德里克·R.斯拜耶近期的描述,是19世纪黑人的时代文化使这些“新形式”成为可能的。[16]

这两位女性编辑工作的例子也共同强调了有关不可见的劳动的论证,因为它定量方法如今在文学研究中的运用相关。很大程度上因为远读作为一个概念和作为一种表达方式(phrase)都具有吸引力,使用定量方法的研究架构都倾向于从小说的方面来进入,而这种视角正是远读可以承担的。例如,特德·安德伍德在其《远视野》中描述他探索“长时间线范围”(the sweep of long timelines)的兴趣时,把这种视角带来的洞察类比为“只有离开地面一定距离才能看得到地平线”。[17]虽然安德伍德承认,“要给一些语言学上的细节赋予文学的意义”只有远望“自身是不够的”,他的路径只是远读名下前进的“若干可能的方法之一”,但是,他依然毫无疑问地强调了这种远距离的视角带来的大轮廓和可一般化的模式。[18]在这个问题上,尽管苏真和埃德温·罗兰尝试发展出一种“批评性的远读”实践,以解释异常值和大规模地进行文本分析所忽略的其他有意义的差异,不过他们并没有解决远读和细读的构建轴问题(the structuring axis of distant and close)。但是,只要在超越远读和细读的界限的层面来想象定量方法的能力,这 些定量方法就能带给我们更多的洞见。这些洞见需要语境框架——和女性主义思维——才能揭示出来。[19]

这些洞见多与女性、黑人和其他少数人群相关问题联系起来,这并不是一种巧合。正如堂娜·哈拉维所观察到的,距离的技术(the technology of distance)常常会掩盖不处于占优势地位的视角。[20]不过,通过扩展量化文学研究的概念维度,使其包括更多的探究坐标轴——比如从可见的延伸到不可见的轴,就像编辑工作的例子显示的那样——我们就可以开始设想更多的途径。这些途径不是强调远望所授予的总体视角,而是在更大的尺度上尝试折射出多元的视角。而通过斟酌具体作品产生的语境和以劳动生产这一作品的实实在在的人,这些视角得以聚焦而清晰起来。还有很重要的是,这些视角很少被同化为一个统一的整体。但是,通过把它们置于一个多维的探究空间之内,我们可以探索它们之间的张力和联结。而通过聚焦于这些视角之间的关系,量化实际上能够成为一种很有力的技术,这种技术可以提高文本关键细节的易读性,从而放大这些细节的重要性。

要说清楚的是,为了论证将定量方法运用于文学研究,我将沙德和蔡尔德的编辑工作进行了对比,但我并无意于忽略这种比较带来的性别和种族问题的复杂性,也无意于抹去这一事实,即在其他女性依然被奴役的时代,这两位女性都能够选择去劳动。相反,这种对比是为了支持她们共同的努力,是她们共同的努力把工作从奴役中分离出来,并想象了新的集体和公民形式。我将论证,定量方法能够更自觉地调用她们的这种努力。另外,我也无意于暗示这两位女性把她们的编辑工作视为不可见的劳动,或者其他更普遍的女性主义术语。[21]准确地说,是对现在的我们而言——我是指希望在工作中使用定量方法的文学以及其他人文领域的学者——这些关于不可见的劳动的观念才是非常有用的,因为关于过去的知识工作我们想问什么问题、我们尝试回答什么问题,都是这些观念塑造的。

从远读—细读的坐标轴到由多维的刻度定义的空间,要在概念上进行重新定位,我要尝试说明,定量方法可以用于探求关于性别、种族以及它们与劳动的交叉等研究问题中。这迄今被证明还是很难探索的(尽管当然并非不可能)。[22]在接下来的讨论中,我将运用一系列这样的方法——也就是主题建模和其后的统计分析——以展示量化如何能够有助于将编辑劳动的某些方面显现出来,而如不运用这些方法,这些问题将很难显现。我还将展示构成我的语料库的报纸是如何记一系列劳动形式的:体力的、情感的以及智力的劳动。而我们或许可以更好地评价和描述这些劳动。通过把编辑工作的例子延伸到现在需要运用定量研究的劳动上去,我要说明定量文学研究领域如何需要更宽广的概念框架。这个框架是由距离、可见性和其他未来的学者要去命名的维度来定义的。这个拓展的框架是必须的,以免沙德和蔡尔德参加的其他更多的劳动形式仍然不可见。

一、通过主题建模使不可见的编辑工作显示出来

1849年,沙德第一次发表她的作品,那是一封致弗雷德里克·道格拉斯的信,刊登在弗雷德里克自己的报纸《北方之星》(The North Star)上。[23]而在此8年以前,也就是1841年,蔡尔德就开始掌管《国家反奴隶制旗帜报》(下称《旗帜报》,The National Anti-Slavery Standard)了。作为第一位出任废奴主义报纸,而且还是美国反奴隶制协会(American Anti-Slavery Society,简称AASS)的官方报纸编辑的女性,蔡尔德知道她进入了意识形态的战场。而就在那不到一年以前,在美国反奴隶制协会1840年的年会上,这个组织在一些关键问题上发生了分裂,包括女权与民权的关系、遵守已确立的政治规则是否有价值、白人宗教领袖道德权威的减弱。但是,那些继续留在协会内的人也并不统一。对于这些留下的成员,是团结在他们最基本的目标废奴周围比较好,还是将整个组织重新定位得更激进更好呢?且不谈协会这个平台的变化,这个组织的成员仍然大部分都是白人,它怎么才能在白人和黑人成员之间、在自己与黑人反奴隶制团体之间建立起更平等的关系?当然,对于这场运动的很多黑人支持者而言,种族的差异早已是很明显的了,而这种差异对于美国反奴隶制协会的白人成员来说也正变得越来越难以忽略。

尽管有这些冲突,蔡尔德依然决定坚持她的个人方针。她后来在告别社论中写道,回首两年来的编辑工作,“我从未觉得,这些旋涡曾让我偏离自己规划的方针一丝一毫”。她继续解释道,那个方针是由她自己的良知和经过深思熟虑的编辑策略引导的:在报纸中插入“很大比例的文学作品和各种各样的东西”,她将这一部分描述为“诚实的、公开的诡计”(honest, open trick)。她抢占先机的策略是诱导更多的读者,首先是女性和孩子,“坦诚地看一看反奴隶制的原则”,而若非如此,他们可能就没有机会接触到这些。[24]通过加入政治性更弱的文体——新产品介绍、短篇故事、食谱,甚至她自己创作的作品,蔡尔德希望有更多的人与废奴事业搭上关系。

重要的是,要强调一下,蔡尔德说把文学作品和各种各样的东西插入她的报纸,这是真的——只有一两期中出现了蔡尔德自己的社论。其他的材料则是由少量的来自于正式的或非正式的其他通讯记者的文章组成。19世纪中期,很少有报纸能够雇佣很多属于自己的作者,即使有,也不会多。大部分情况下,毫不夸张地说,把页面填充满即是编辑的任务。常任的编辑通常只有一个人,有时候会有两三个人(尽管助理编辑、发行人、印刷工和排字工常常会来帮忙)。编辑主要是从其他地方拣选相关的内容来充满一期报纸,正如梅雷迪思·麦吉尔所证实的那样,这就是南北战争前美国文学图景中特征性的“翻版文化”。[25]编辑们要么是像蔡尔德描述的那样,往报纸中插入一些借来的内容,常常再加上一两行介绍,要么是简缩或扩充内容使之正好适合页面中的某一特定位置,有时他们也会和印刷工和排字工一起来重排文字(在那些最小的公司中,编辑和印刷工常常就是同一个人)。因此,这个工作既是体力活儿,也是脑力活儿,很难把这两方面分开。而且,这个工作既是可见的,又是不可见的,而主题建模可以帮助我们将其展示出来,它何以既可见又不可见。

主题建模是来自机器学习领域的一种技术。如果同一文档中词汇群或者说“主题”具有统计显著性地倾向于一起出现,主题建模就可以使用迭代的、概率的方法来识别出来。[26]这一技术是在1990年代发展起来的,起初是受美国国防部高级研究计划局(DARPA)资助的研究项目。这项工作的目标是自动探测新闻专线文本中的变化,以便能够向政府和军队机构就出现的地缘政治事件发出警报。[27]早在21世纪的第一个十年,随着生成主题模型(还有其他文档分类、集群模型)的软件工具包MALLET的发布,这项技术开始进入主流。21世纪第二个十年中,主题建模开始运用于数字人文研究,例如,丽莎·罗迪对随物敷格(ekphrastic poetry)中性别化语言的探索,[28]蕾切尔·布尔玛对安东尼·特罗洛普六卷巴塞特郡系列的探索,[29]还有乔·古尔迪对英格兰公共设施历史的建模。[30]

主题建模被描述为一种非监督的方法,因为在学者负责收集要分析的文档集、写运行模型的代码时,他并非事先确定要去寻找特定的主题。更准确地说,学者只是确定了要寻找的主题的数量,通过抽样过程,也就是基于概率分布随机地为每一个词重复选择主题,而这个概率分布会随着模型逐渐适于数据而得到改进,这些主题自身会随着时间变得越来越精确,联系性越来越强(refined and coherent)。[31]因为抽样过程依赖于随机选择,每次代码运行时,模型产生的主题都会稍有不同。承认主题建模推论的这个方面很重要。笪章难在批评主题建模现在是如何被运用于文学语境时,也强调了这一点。笪章难摒弃了这项技术,是因为抽样过程一定会产生可变性,而且她相信这项技术在文学研究领域缺少“有意义的运用”。[32]与笪章难不同的是,我与人文学科的其他一些学者站在一起,我们在研究工作中使用这一技术,并坚持认为如果这项技术被自觉地运用并加以恰当的阐释,它就可以带来有力的洞见。另外,我还坚持认为,如果考虑到主题建模在扩展的概念框架中的运用,那么我们还能找到这项技术更有意义的运用。

关于不可见性以及远读的观念何以启示主题建模的运用?如何引入语境来解释模型的结果?通过对一系列废奴主义报纸进行主题建模,来更好地理解蔡尔德编辑复本(copia)的策略,就可以作为一个例子来回应这些问题。或者我们表述得更具体一些,蔡尔德有目的地选择了引入《旗帜报》的“各种各样的东西”,这其中她不可见的编辑工作,我们怎么把它显现出来?沙德那些类似的不可见的工作又怎么办呢?我们知道她做了那些工作,但是因为个人偏好、社会压力、档案政策,或者这三个原因都有,她的编辑工作没有为现在的我们详细记录下来。实际上,以这种方式架构的主题建模成为了一种很有意义的分析工具:它不仅使得一种远读的视角成为可能,而且帮助我们照亮了知识生产中某些不可见的方面。

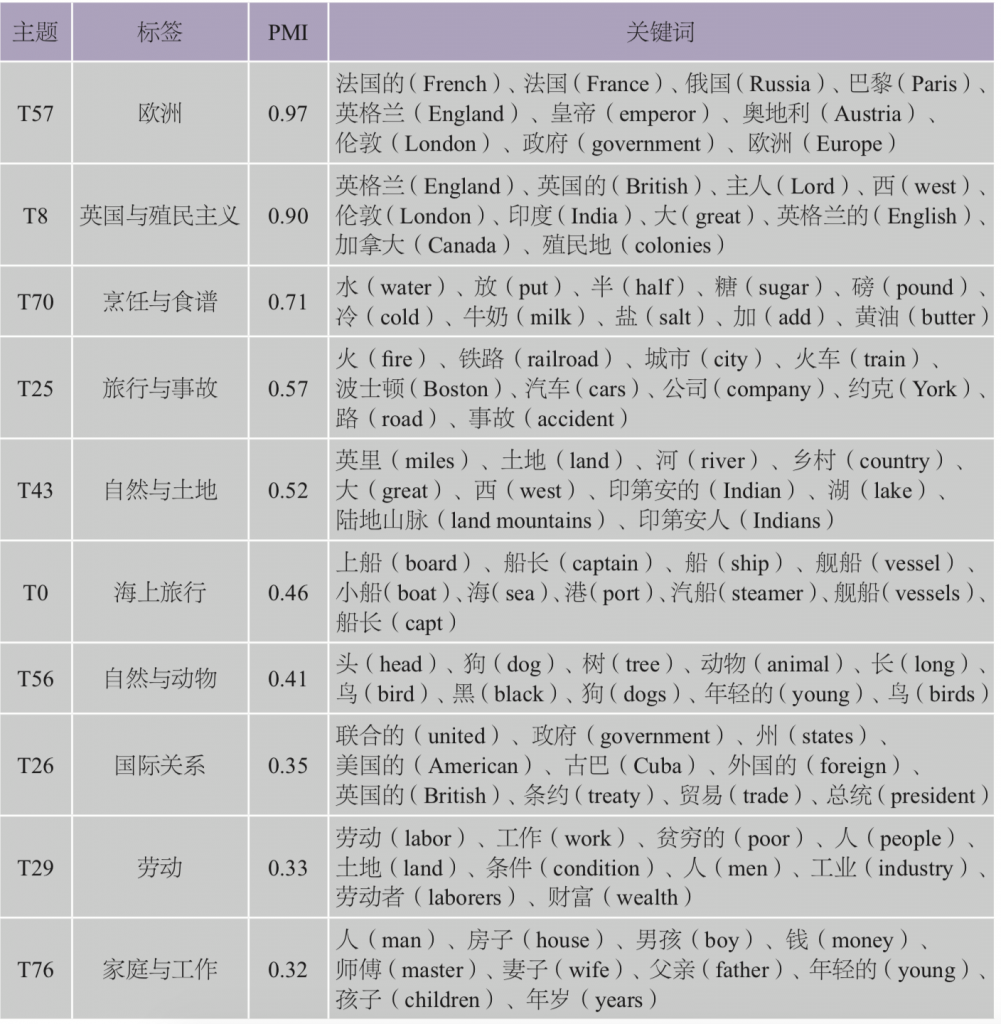

我们从19世纪报纸语料库中的废奴主义报纸上总共提取了100个主题。表1是其中10个最普遍的。在这一系列主题中,沙德和蔡尔德的编辑工作所处的更广的语境开始联系起来了。[33]我对在报纸语料库中运行主题模型的结果进行了一些简单的数学处理,从而构建了这个列表。在被识别为以废奴主义为焦点的每份报纸的各篇文章中各个主题所占的比例,我进行了加总(主题模型的结果是分开的各篇文章中各个主题占比的)。然后,我把这些和按从出现最多到出现最少排列,并且将比例转换为百分比。表1展示了废奴主义报纸中最常见的10个主题,所占比例最大的主题位于列表最上面。

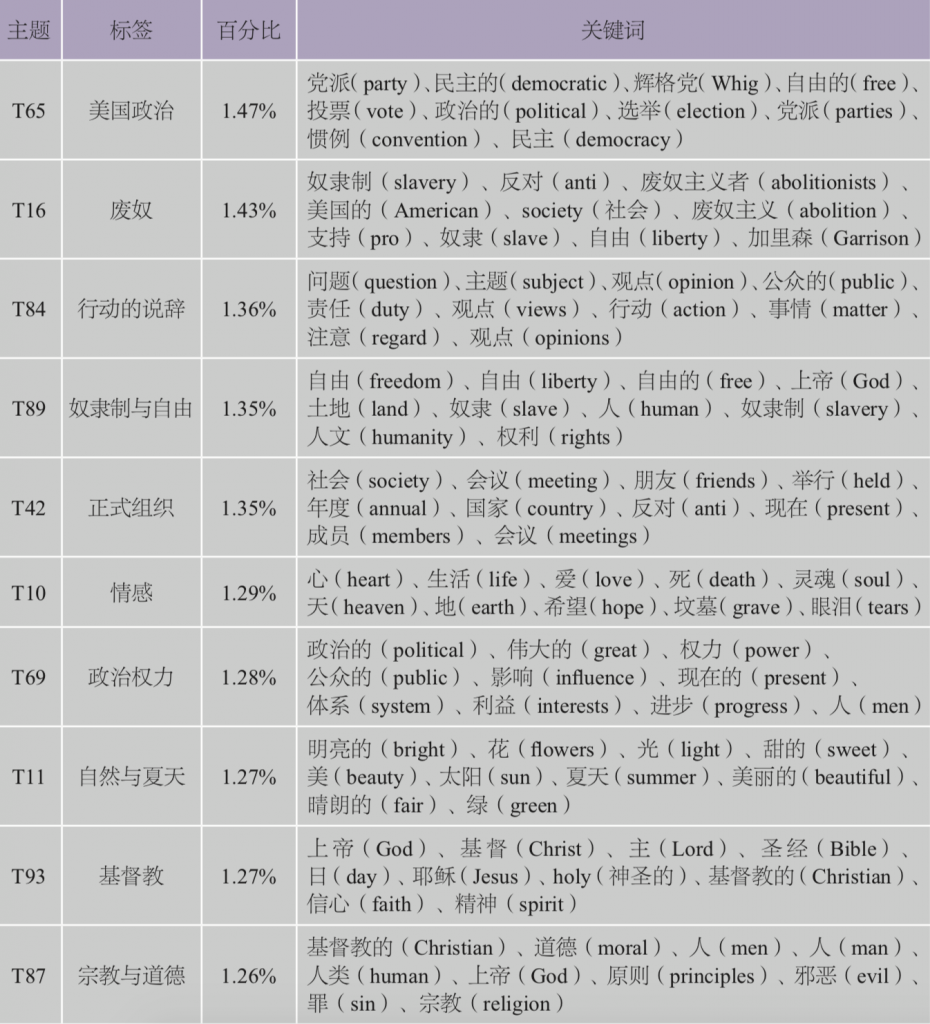

表1 语料库中废奴主义报纸上最常见的10个主题

每个主题都由字母“T”和0到99之间的一个数字标记。“百分比”这一栏是指这些内容占语料库中的废奴主义报纸上所有文章(总共有几十万篇文章)的总百分比,而哪些内容是由那个主题构成的则是由模型决定的。最后一栏“关键词”展示了与该主题相关度最高的10个词。比如,在所有反奴隶制报纸中最普遍的主题T65下,词语“党派”(party)最常与“民主的”(democratic)、“辉格党”(Whig)、“自由的”(free)、“投票”(vote)等一起出现。从这个词语集合中,人们可以估计出这个主题是关于政治的。而第二个主题T16下,词语“奴隶制”(slavery)与“反对”(anti)、“废奴主义者”(abolitionists)、“美国的”(American)等一起出现,人们可以得出结论,这个主题是关于废奴的,或者是关于试图实现废奴的不同反奴隶制社团的角色的。

研究人员通常会给主题一个短名称,这样就可以更清楚地指称这些主题。这些短名称就是上面表格里被标为“标签”的那一栏的内容。我把它单挑出来说明,是因为强调以下这一点是很重要的:虽然与每个主题关联的词语都是算法决定的,但是每个主题的标签却是解释这些结果的学者选择的。在所有废奴主义报纸中占1.47%的、最普遍的主题T65,之前我已经给其加了“美国政治”的标签;占1.43%的、第二普遍的主题T16,我给它加了“废奴”这个标签;接下来是一个包括语言修辞的主题等等。大多数废奴主义报纸都包含讨论政治和废奴的文章,还有常常使用修辞的行动呼吁的文章,这并不令人惊讶。但这实实在在地证明了,对这些报纸进行主题建模可以产生有意义的结果。

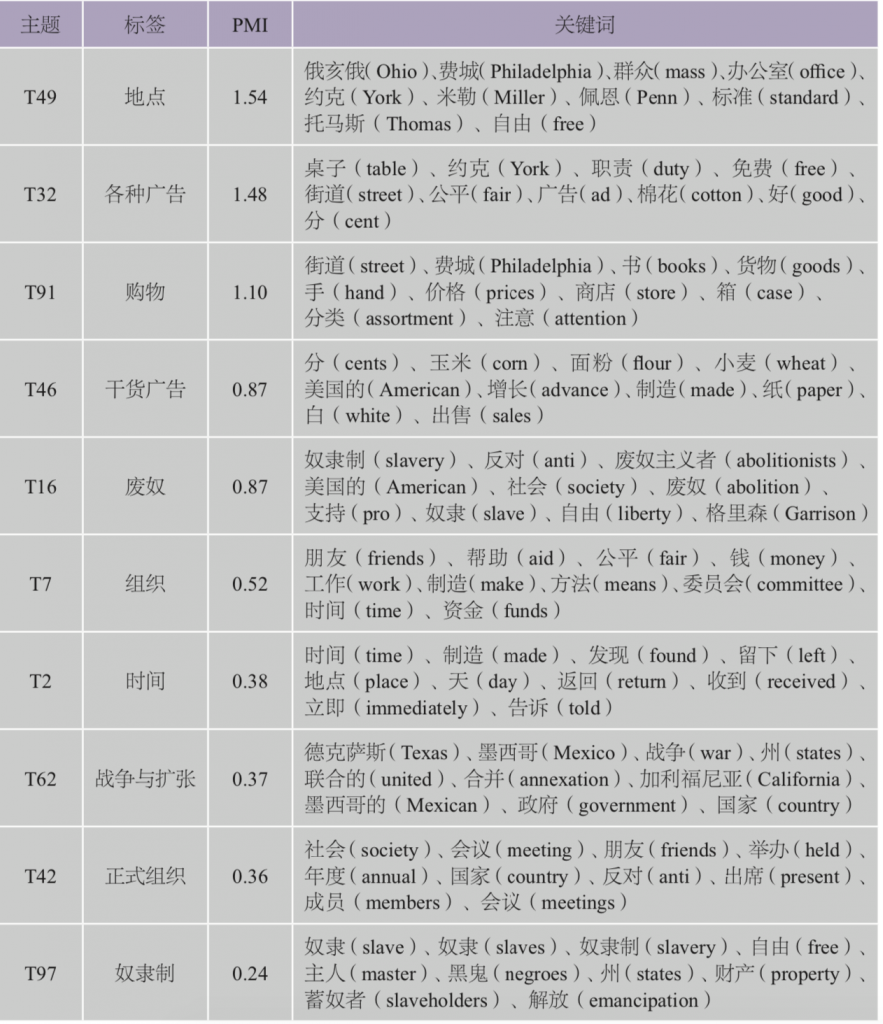

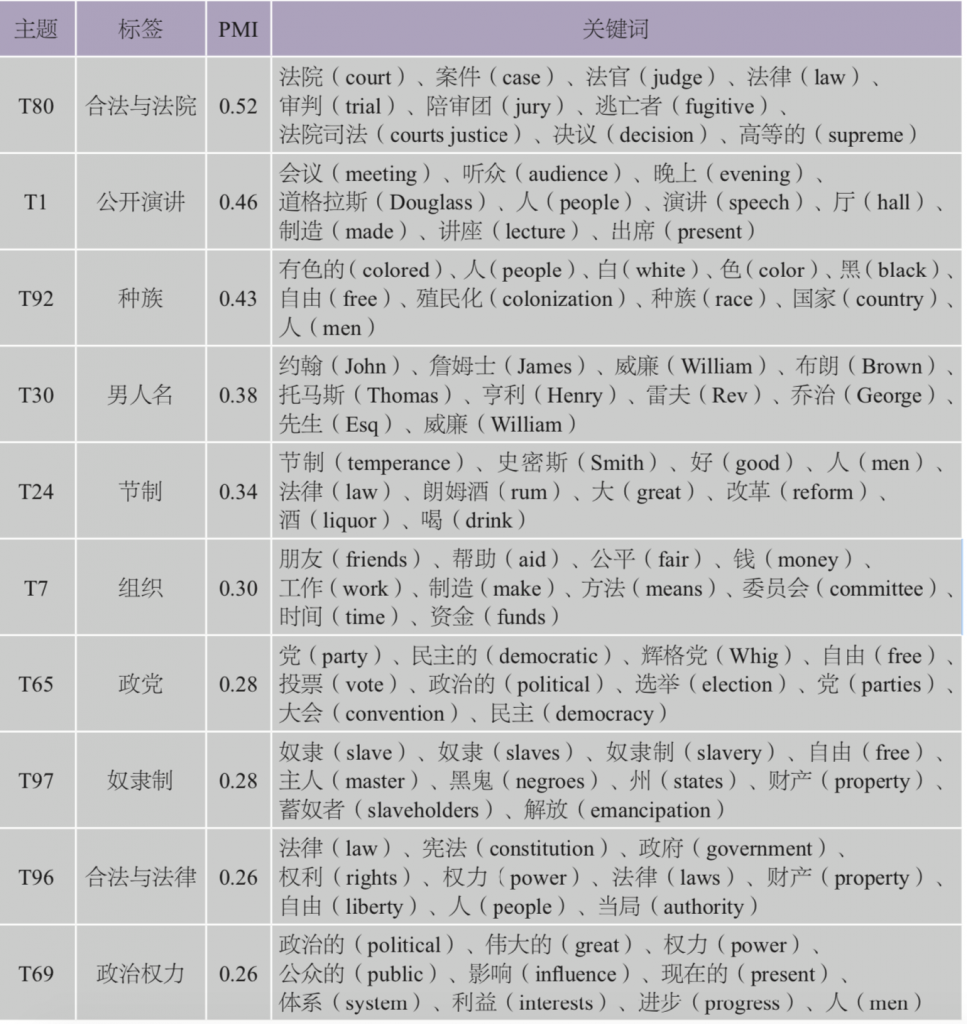

当我们去看那些描述具体报纸和编辑的特征的主题时,比如蔡尔德和沙德编辑的报纸,模型就更有吸引力了。接下来两组主题(表2和表3),表2展示的是与《旗帜报》在其全部编辑期间相关的主题,表3展示的则是该报在蔡尔德当编辑期间相关的主题。在此,这些主题不是单纯按照百分比排序的,而是按照一个叫作“逐点互信息”(PMI)的统计量排列的。PMI是用于量化一个特定的特征与某一个类别之间的关联程度的,这样的话就能够对这个特征进行排序。(不像英寸、磅这些量,这个数字本身是一个无单位的测量值,并不对应于世界上的某一确定的测量值,而是仅用于排序。)在我的分析中,这些特征是由模型生成的100个主题构成。而我接下来要考虑的是那些特征与两个类别的关系。这两个类别,一个是语料库中呈现的25年间发表于《旗帜报》上的所有文章(表2),另一个则是仅限于蔡尔德任编辑期间发表于其上的文章(表3)。

简单地说,PMI能够使这些主题不是按照它们在整个语料库中(或者像表1那样在语料库的一个子集中)的普遍程度排序,而是按照它们与语料库中某一具体子集联系的强弱排序。这种排序方案能够产生很有意义的洞见,表1和表2、表3的对比就能够清楚地说明这一点。表1说明了相比于语料库中的其他主题,语料库中废奴主义报纸更多地讨论了与废奴主义相关的主题。这是已知的发现,而且是笪章难在她的文章中批评的那种。但是,当我们可以像表2那样识别出哪一类主题独特地标记出一家具体的报纸,或者像表3那样识别出哪一类主题独特地标记出一位具体的编辑掌管的报纸,实际上模型生成的主题就变得有意义了。因为编辑决定插入某些主题而不强调另一些,这种对报纸的掌管是蔡尔德在她的社论中所描述的智力和体力劳动的结果,而19世纪的所有报纸编辑都是不可见地参与其中的,沙德也是其中一员。

表2 《国家反奴隶制旗帜报》中最显著的10个主题

在表3的主题列表中,透过一个新镜头的折射,我们看到了蔡尔德的编辑劳动中不可见的方面。她的个人通信证实了她做了这项工作,更不必说《旗帜报》刊头上她的名字。学者们已经能指出具体哪些社论是她写的,具体哪些文章是她选来翻印的,但是至今还不能在这个尺度层面描述她编辑工作的轮廓。主题的排序揭示出,报纸被相当均匀地分成两部分:政治主题(T26、T42、T35和T5)和被蔡尔德用作编辑的方法的“各种各样的东西”。主题建模有助于更好地显示她为平衡两方面材料而付出的努力:一方面是直接与奴隶制和废奴运动相关的话题,另一方面是她相信可以间接地促进废奴事业的其他类型的内容,这些内容力量并不比直接的部分小。

表3 蔡尔德任编辑期间《国家反奴隶制旗帜报》中最显著的10个主题

我们把观察主题模型的镜头再聚焦一些,可以考虑一下与蔡尔德任《旗帜报》编辑关联性最强的主题的意义:T70。这个主题是以烹饪原料和指导为中心的。蔡尔德有理由对烹饪感兴趣:在1920年代后期,她写过烹饪畅销书。但T70排序这么靠前,这表明了蔡尔德是如何将自己对烹饪的兴趣用作她的策略的,这一策略使更多女性感到必须要与废奴事业结盟。记载显示,在蔡尔德掌舵后,不到一年的时间内《旗帜报》的读者数量就膨胀到16,000人。这是一个巨大的数字,当时一份成功的报纸用户订阅量也只有小几百人。在解释这种反应时,学者们已经提到过一些具体的专栏的增加,比如后来被收集为《纽约来信》(Letters from NewYork)的个人文章,还提到了她自己提供的证据——在她的告别社论中,她说她意欲将《旗帜报》做成一份“家庭报纸”。[34]但是,一个如此直白地与家庭事务相关的主题排序如此靠前,这提出了新的证据,这个证据是在单个的读者不能感受到的层面提出的。此外,它证实了主题排序何以能够被认为是一种证据,来证实蔡尔德为取得其编辑事业的出色成绩而运用的具体的主题。

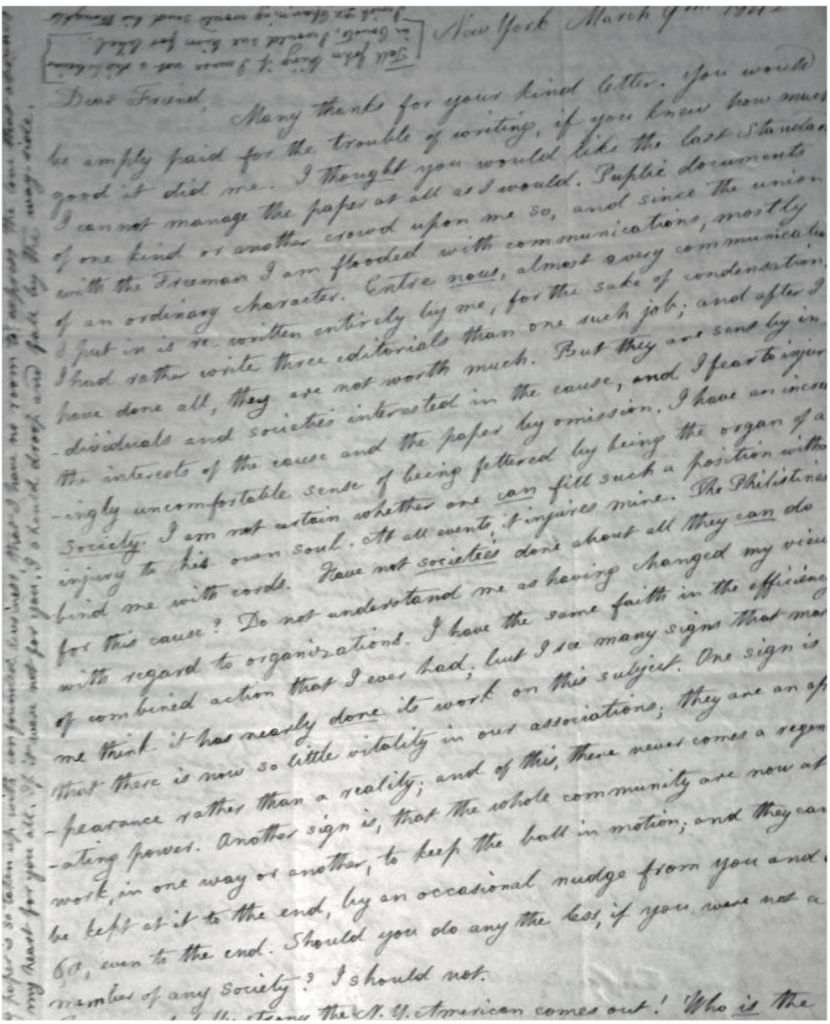

作为概念上的整体,这些被排序的主题也代替了我们看不到、永远也不会看到的更多形式的编辑劳动。我们从其他证据上可以得知,比如蔡尔德任《旗帜报》编辑期间的个人通信中得知,实际上她当时已经这样做了。与《宾夕法尼亚自由民》(Pennsylvania Freeman,《外省的自由民》Provincial Freeman的命名便来自于此)的合并要求她在自己的报纸上再版很多《宾夕法尼亚自由民》的内容。在合并之后,1842年3月,她在一封信中(见图1)失望地说:“我一点儿也不能按自己的意愿管理这份报纸。各种公文朝我蜂拥而来,自从与《自由民》联合以后,我就被通讯淹没了,大多数都是普普通通的事儿。”信中,蔡尔德描述了其要改写几乎所有“普普通通的”内容的工作,她还特别指出,即使是改写之后,“它们并没有多大价值”。她说她很想腾点儿空儿给自己的社论,但是“通讯”的“洪水”使她找不到足够的空儿。她大声呼喊:“我害怕由于忽略而伤害到事业和纸的利益!”[35]

一方面,在蔡尔德的信中我们找到了用定量方法分析《旗帜报》更多的正当理由。普普通通的通讯“洪水”挤走了其他重要的信息,她的这一描述暗示了蔡尔德也相信她的读者对他们读的东西应该更有选择性。但是,另一方面,这封信也证明了有一种脑力劳动形式不能被任何文学研究方法精准地定位。蔡尔德自称如果不是被编辑工作消耗,她已经写出“这三篇社论”了。然而,这三篇论述,只是在她的头脑中,都从未写出来。正因为如此,我们不能分析那些社论的文本,对她声称已经完成的改写也并不清楚。不过,我们可以像我做这个研究时那样,查访纽约公共图书馆里的手稿和档案部门(这封信就保存于此),反复思考这些印刷的记录中所记载的矛盾之处。这封信和蔡尔德发表了的社论,以及指向她不可见的编辑工作的主题一起,让我们得以更接近于确认蔡尔德对废奴主义事业所付出的全部劳动——不同形式的劳动、不同程度的努力。

二、看不见的编辑劳动和它对身体的伤害

弗雷德里克·道格拉斯编辑的报纸《北方之星》1849年3月23日那一期有一个部分叫作“通讯”(Communications),其中有一封信可以使读者探知短暂停刊的消息。那封信上声明:“我们应该多做少说。”毫无疑问表达了对前些年间废奴运动缺少进展的不满,特别是对当时“有色人种大会”组织工作的不满。[36]那封信还严厉地指责“腐败的神职人员”把无视当作责任灌输,把迷信当作真正的宗教灌输,信的最后还得出结论:“最终成功的可能”不在于宗教领导,而在于教师,他们必须向学生传授“我们实现自己想要的目标是可能的,而不是等待这个国家的白人去做这些”。这封信署名是“M.A.沙德”——当然是玛丽·安,她就住在特拉华州的威尔明顿,并且当时是教师。[37]

就在两年后的1951年,沙德就听从了自己的建议“多做少说”,移民去了加拿大;又过了两年,她创办了自己的报纸。1854年,那份报纸创刊两周年之际,她的朋友、知己威廉·斯蒂尔(William Still)的一封信证明了她所投身的行动需要各种努力:“在事业上你有巨大的困难要应对,没有人会怀疑同时充任编辑、发行人和财务岗位需要多少劳动、活动和能力。”[38]这封信以及那些有机会观察过她工作的人证明了,为使这份报纸能够出版,沙德担当了几乎所有需要的角色。但是,与把名字醒目地印在《旗帜报》刊头上的蔡尔德不同,沙德并没有把范围这么广的工作归功于自己。

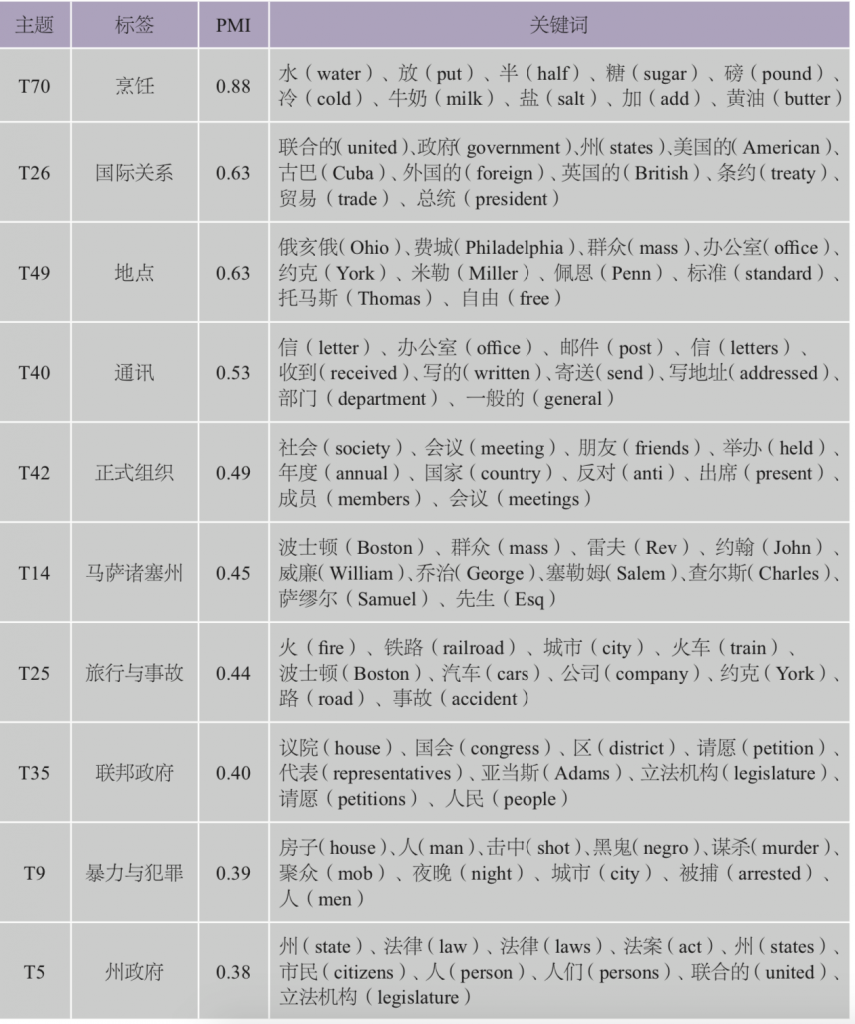

不过,审视用上述相同的方法生成的、与《自由民》联系最紧密的主题,我们就能更清晰地理解这些“劳动、活动和能力”涉及到什么(表4)。最上面的T57和T8两个主题,强烈地显示了报纸的国际焦点。罗兹也观察到了此点。列表中靠下的与美国政治相关的主题T26,依然聚焦于国际问题:“古巴”和“英国”都位列最重要的词(回忆一下表1所列的占据废奴主义报纸主导地位的政治主题,它们更多的是与联邦立法机构的内部运行相关)。与交通运输相关的主题T43、T0以及T25(作为蔡尔德任职《旗帜报》期间的一个主题,在表3里也出现了),显示了对移民行为的格外重视。这一点与学者们对沙德的个人政治观点的论述相一致。T43和T56都与动物和自然相关,这反映了沙德试图结合她的农村背景。蔡尔德任编辑期间的《旗帜报》相关的食谱主题T70,也相当突出。正如对蔡尔德任职《旗帜报》的分析中的那些主题一样,这些主题共同体现出了编辑工作中可见性更低但是并非重要性更低的方面,即对内容的谨慎管理要求报纸既要面向本地的和区域的受众,又要能促成更大的社会和政治目标的达成。

不过,对关于这场废奴主义运动意识形态争夺战的论证来说,最重要的恐怕是在最能刻画《自由民》的主题中并不包括以奴隶制及其废除为中心的主题(不同于表1中的那些主题)。因而,这些与《自由民》相关联的主题看起来确认了本文开头讨论的斯拜耶所做的论证,以及其他研究黑人出版事业的学者所做的论证,比如弗朗西斯·史密斯·福斯特确立了“非裔人”是如何“利用出版文化来把他们自己重塑成非裔美国人并建设非裔美国”的。[39]而对《自由民》的主题分析还为此论证贡献了另一层面的证据,它提供了看待非裔(北)美洲的性质和范围的高层的视角。这是沙德试图通过她的报纸建立的。实际上,沙德的视野很宽——这一论断不仅适用于一般的废奴主义报纸或者《旗帜报》,也适用于黑人出版事业相关的其他报刊。那些报刊常被当作证据,来证明19世纪为黑人自由进行的斗争涉及内容。

表4 《外省的自由民》中最显著的10个主题

让我们再来考虑一下从《弗雷德里克·道格拉斯报》(《北方之星》与另一份废奴主义报纸合并后道格拉斯采用的标题)抽出来的话题列表(表5)。这份报纸很适合与沙德的报纸作比较,因为它的发行时间跨度与《自由民》一样。另外还有两个理由:第一,其前身《北方之星》正是沙德初次发表作品的地方;第二,与沙德的名字没有出现在报头相反,道格拉斯用自己的名字命名了报纸。换句话说,黑人女性可能是废奴运动的先锋,但并不总是能和男人一样把自己有远见的工作归功于自己。[40]

表5 《弗雷德里克·道格拉斯报》中最显著的 10 个主题

对与《弗雷德里克·道格拉斯报》相关的主题进行仔细考察发现,这份报纸的内容超出了以废奴主义为中心的主题,处理了更宽广的政治和种族问题,所强调的东西并不在普遍呈现于废奴主义报纸上的主题(表1)之中。不过,没有证据表明,与《弗雷德里克·道格拉斯报》相关的主题之中有与日常生活、自然或者外国事务相关的,而这些都出现在了《自由民》之中。将与《弗雷德里克·道格拉斯报》相关的主题、与蔡尔德作主编期间的《旗帜报》相关的主题和与《自由民》相关的主题三方进行比较,就能清晰地看到,沙德多么急切地想在加拿大、在解放后以及更大的范围内,增强她的读者对黑人生活的可能性的感知。

最近一期《社会文本》(Social Text)上创立了自己的数字项目的、研究大西洋奴隶制和大西洋非洲人大移居的历史学家杰西卡·玛丽·约翰逊,论证支持了要密切数字人文领域与持续至今的黑人自由斗争的对话。约翰逊论述道,“这些斗争参与主体的人格被种族化为黑人。这些斗争使人们清晰地看到,他们以合法的和不受法律管辖的方式被排除在由自己的劳动建立起来的社会之外。这些斗争也通过改变和创造包容的、平等的社会条件来形成一个新世界”。考虑得更广泛一些,这些斗争与数字学术具有变革意义的可能性站在了一起。[41]对《自由民》的主题分析为沙德参与构建世界的解放工程提供了证据。毕竟,沙德的活动积极分子身份(activist credentials)有时会被质疑,因为她提倡移居国外而非从美国国内开始改革,因为与蔡尔德不同,她并不总是一个构建共识的人,还因为她是女性。但是,在她的报纸内容中,透过主题建模透镜的折射,就会发现令人信服的证据,由此证实了沙德具有远见的活动积极分子工作的价值。

这当然是工作——回到这篇论文的中心论题。还有一个主题与《自由民》有很强的关系,但我还没有讨论,就是T29(表4)。这个主题下,最重要的关键词就是劳动(labor)。在我的研究过程中,这个主题激起了我越来越强的好奇心,所以我写了一小段代码把《自由民》上发表的所有文章(略多于5,000篇)按照每篇文章包含的劳动主题的比例进行排序。排序结果显示,排序靠前的文章大都与务农的体力劳动有关(对务农的强调也使得这个主题与动物和自然方面的主题关联更紧密,而这一点并没有通过这个主题的关键词清晰地体现出来)。不过,通读与这个主题相关的排序靠前的几百篇文章,我碰到了一篇文章,罗兹的研究曾提示我这篇文章——1855年6月30日沙德的告别社论。在这篇文章中,沙德说得非常清楚:她强烈地意识到,作为一个黑人女性报纸编辑,她得做多种形式的劳动。[42]她自己陈述说,这些形式的劳动,是她的编辑职责带来的,又被她的性别和种族放大了。因为在她自豪地宣称自己为“所有地方的有色女性”的“编辑之路破了冰”的同时,也没有掩饰她为此需要做的工作。她写道:除了“分担过她的劳动一段时间”的弟媳阿米莉娅(Amelia)以外,她所面对的事务是“很少有女性需要与之抗争的,如果有的话”。[43]她这么说,与她因强硬有力的编辑风格而受到批评有关。

这几句话附和了当月早些时候发表的另一篇在那份包含劳动主题的文章列表排序也很高的社论。在这篇社论中,沙德把这种“不幸的性别的编辑”得做的工作描述成一种“苦力”,是在别人都不“愿意承担”(put their shoulder to the wheel)的情况下完成的。[44]就像她的告别社论一样,这份声明也很清楚地表明,沙德感受到了这份工作中包含的明显的情感和感情上的劳动,以及这份工作对个人的伤害,有时还有对身体的伤害。主题建模放大了这些声明,进而把沙德自己的劳动代价与一系列其他形式的工作联系了起来。沙德对自己工作的描述也符合对薇薇安·梅[45]、格蕾丝·康[46]、詹妮弗·纳什[47]和其他黑人女性主义相关学者工作的预期。这些学者早已论证了,“女性主义教育”项目本身就是“黑人女性长期的智力和政治劳动”的产物,是付出了非常真实的身体代价的劳动的产物。[48]因为这些原因,我们需要更多的方法来对这些劳动进行命名和归属。这些劳动中的一部分,像这两篇社论,是直接有印刷记录的;而另外有一部分,像沙德负责那份报纸的工作,则是远非那么容易察觉。

三、数据的历史与未来的工作

福斯特有一篇关于黑人印刷文化起源的代表性论文,[49]在其中她论证支持了19世纪另一份期刊的重要性:《宗教、文学、科学与艺术宝库》(下称《宝库》,The Repository of Religion and Literature and of Science and Art),它是《基督教记录报》(The Christian Recorder)的姊妹刊,也包括在我们分析的报纸语料库之中。在这篇论文中,她把印在每一期《宝库》最后一版上的文本抽出来。在这些文本中,编辑陈述了他们的目标包括“为未来的比较提供数据”。[50]福斯特2005年写这篇论文时,把这句话阐释为一个证据,证明了《宝库》发行是带有被使用的目的的,要被深入地使用直至未来。不过,把这句话的重点从“未来”这个词转移到“数据”,我们就能看到,编辑的目的或许是让《宝库》以一种特殊的方式被使用:通过把它作为一个数据源,我们这些现在的学者能够重塑出过去的故事。

《宝库》的编辑们所想象的比较形式,在150多年以后的今天,我们已经有能力来进行了。实际上,本文对废奴主义报纸进行主题比较,所做的正是这项工作的一部分。但是,正如沙德在她的告别社论中描述的劳动那样,一些形式的劳动依然是不可见的。我们今天进行量化分析有赖于之前的文化记录。而这些不可见的劳动形式说明,如果想致敬所有为创造文化记录做出贡献的劳动和人,我们就需要一个扩展的概念框架。沙德对她的编辑劳动的描述也支持了现代劳动研究学者的论证。这些学者提醒我们,对劳动的研究中太过频繁地忽略性别和种族的差异,而同时女性或者其他被少数化的群体所从事的劳动也参与了资本主义的构成。[51]

转过来,这些论证指向了性别与种族概念和数据概念类似的共建(coconstruction),这种共建正是定量方法赖以为前提的概念。[52]如果把数据的概念追溯到其发生之时,我们就能发现,这两种欲望之间有清晰的联系,即对信息进行计数和分类的欲望跟对人进行计数和分类的欲望,更确切地说,是把人按照性别和种族进行计数和分类的欲望。[53]计数与分类的历史与更大的支配和控制的殖民体系也是分不开的。[54]然而,作为寻求在工作中使用定量方法的学者,我们必然需要作为数据的文本,这意味着我们也必然要受数据的历史之重压迫。但是,这一历史的负担并不意味着应该拒绝使用定量方法,而意味着,挑战在于们要最好地运用定量方法的力量来与这些压迫性的历史抗争,尽管我们承认自己不知道(有时也不应该知道)如何实现这一目标。我们用来从中获得意义的数据和方法的探讨,是不断前进的,是学科交叉的,并且越来越迫切。在这种语境中,文学学者可以做的有:坚持语境的价值,提供语境价值的例子,对数据集和档案之间差异的持续关注,还有非常关键的,扩展模型的集合(既包括概念的模型,也包括计算的模型)以使我们明确什么还没有触及到,就像我们在推动对文本、文化以及塑造它们的人的理解时也是这样。

—————————————————————————————————————————————————————————————

Dimensions of Scale: Invisible Labor, Editorial Work, and the Future of Quantitative Literary Studies

Lauren F. Klein

Abstract: This essay takes the editorial labor by Mary Ann Shadd (1823-1893), a Canadian black woman abolitionist and educator, and by Lydia Maria Child (1802-1880), an American white woman abolitionist as objects of study, in order to explore on the degree of visibility of labor as traced from written records. The two examples of woman editors focus on the point of invisible labor, which has close relation to the deployment of quantitative analysis in literary studies. Quantitative methods are used to compare the contents of newspapers that Shadd and Child edited to show how women took editorial work as methods of construction as well as of staging possible worlds. Topic modelling and statistical analysis are taken to evidence how newspapers as corpus record various forms of labor: physical, emotional and intellectual. The example of editorial work is illustrating to the use of analyzing labor through quantitative methods, and to the use of quantitative methods in literary studies in a broader framework of concepts, the latter of which is defined through distance, visibility and dimensions to be named by future scholars. The essay suggests a co-construction process of concepts of data and those of race and gender.

Keywords: Quantitative Methods; Literary Studies; Invisible Labor; Topic Modelling; Editorial Work

—————————————————————————————————————————————————————————————

编 辑 | 姜文涛

本文译自:LaurenF.Klein“, DimensionsofScale:InvisibleLabor,EditorialWork,andtheFutureofQuantitativeLiterary Studies,”PMLA, vol. 135, no.1, 2020, published by the Modern Language Association of America MLA, pp.23-39。

感谢作者以及美国MLA出版的PMLA杂志授予中文翻译及在本期刊发表的版权。本文多年来吸收了很多人的知识和劳动。我与雅各布·艾森斯坦(Jacob Eisenstein)早年共同的工作为本文奠下了基础,而他对无数草稿的评论则使本文显著地清晰了起来。萨利·阿尔特舒勒(Sari Altschuler)、 萨拉·布莱克伍德(Sarah Blackwood)、娜塔莉亚·切奇雷(Natalia Cecire)、瑞恩·柯代尔(Ryan Cordell)、尼哈德·法洛可(Nihad Farooq)、马修·K.高尔德(Matthew K. Gold)、米莉亚姆·波斯纳(Miriam Posner)、肖·拉米雷兹(Shawn Ramirez)、亚伦·桑特索(Aaron Santesso)、吉拉·舒勒(Kyla Schuller)、特德·安德伍德(Ted Underwood)、卡伦·卫因嘉登(Karen Weingarten)和格雷格·辛曼(Greg Zinman)也为本文提供了有价值的反馈。我还要感谢莫莉·奥哈根·哈代(Molly O’Hagan Hardy)和托马斯·奥格斯特(Thomas Augst)。2015年他们在美国文物协会(American Antiquarian Society)组织了数字文物大会(Digital Antiquarian Conference)。这次会议推动了我写这篇文章。2017年Keystone数字人文大会和2018年美国研究之未来研究所(Futures of American Studies Institute)给我机会进一步修改提升我的文章。纽约公共图书馆的托马斯·兰农(Thomas Lannon)为我提供了关键的档案协助。有色人种大会项目(the Colored Conventions Project)的工作也对本文的写作产生了显著的影响。 ——作者原注

注释:

[1]短语“没有预想到的地方”(unexpected place)意指Eric Gardner, Unexpected Places: Relocating Nineteenth Century African American Literature, Oxford: University Press of Mississippi, 2009。它是确立黑人出版事业重要性的作品之一。

[2]沙德1856年与托马斯·F.卡里(Thomas F. Cary)结婚,所以她有时也被称为玛丽·安·沙德·卡里。

[3]Megan Specia“, Overlooked No More: How Mary Ann Shadd Cary Shook Up the Abolitionist Movement,” The New York Times, June 6, 2018, www.nytimes.com/2018/06/06/obituaries/mary-ann-shadd-cary- abolitionist-overlooked.html.

[4]关于沙德与匿名的问题,参见JimCasey“, ParsingtheSpecialCharactersofAfricanAmericanPrintCulture: Mary Ann Shadd Cary and the Limits of Search,”Against a Sharp White Background: Infrastructures of African American Print, eds. Brigitte Fielder, Jonathan Senchyne, Madison: University of Wisconsin Press, 2019, pp. 109–128。

[5]“Apology,”Provincial Freeman, March 24, 1854, Accessible Archives, www.accessible.com/accessible/ docButton?AAWhat=builtPage&AAWhere=PROVINCIALFREEMAN.FR1854032409.26160&AABeanName=t oc3&AANextPage=/printBrowseBuiltPage.jsp.

[6]Jane Rhodes, Mary Ann Shadd Cary: The Black Press and Protest in the Nineteenth Century, Bloomington: Indiana University Press, 1998, p. 74.

[7]尽管丹尼尔斯(Daniels)是最早从不可见性的角度描述劳动的人之一,但是这个概念是建立在生育劳动的观念之上的,而生育劳动的观念是菲德里奇(Federici)在她对“为家务劳动付薪”运动(The Movement Wages for Housework)的描述中才清晰阐发的。在把这一概念运用于编辑工作时,我还受惠于布莱克伍德(Blackwood)的工作,她把编辑理论化为另一种形式的生育劳动:照看工作。具体著作如下:Daniels Arlene Kaplan“, Invisible Work,”Social Problems, vol. 35, no. 5, December 1987, pp. 403- 415; Silvia Federici, Wages against Housework, Montpelier: Power of Women Collective and Falling Water Press, 1975; Sarah Blackwood“, Editing as Carework: The Gendered Labor of Public Intellectuals,”Avidly, Jun 6, 2014, avidly.lareviewofbooks.org/2014/06/06/editing-as-carework-the-gendered-labor-of-public- intellectuals/.

[8]当然,这是一个简化的说法,长久以来,女性也雇佣——在美国还有奴役——别的女性来做这些工作。对这个论断中所包含的种族和经济假定的研究之一,参见Angela Davis, Women, Race, and Class, New York: Random House, 1983, pp. 222-244。

[9]转引自Carolyn L. Karcher, The First Woman of the Republic: A Cultural Biography of Lydia Maria Child, London: Duke University Press, 1994, p. 271。

[10]Xiomara Santamarina, Belabored Professions: Narratives of African American Working Women, Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2005, p.11.

尽管沙德属于罗兹(Rhodes)所称的“北方黑人精英”,然而她的生存依然饱受歧视、不公正,需要不停地与贫穷、群体间的不和做斗争(Xiomara Santamarina, Belabored Professions, p.15)。

[11]关于这种女性主义抱怨的思想,参见Sara Ahmed,“Feminist Complaint,”Feministkilljoys, December 5, 2014, feministkilljoys.com/2014/12/05/complaint/。

[12]Carla L. Peterson, “Doers of the Word”: African-American Women Speakers and Writers in the North, Oxford: Oxford University Press, 1995.

[13]Pier Gabrielle Foreman, Activist Sentiments: Reading Black Women in the Nineteenth Century, Champaign: University of Illinois Press, 2009.

[14]Manisha Sinha, The Slave’s Cause: A History of Abolition, London: Yale University Press, 2016.[15]在此我和斯拜耶(Spire)一样参考了福斯特(Foster)以及彼得森(Peterson)、福尔曼(Foreman)根基性的著作。其他对黑人出版问题研究的著作的这个主题有贡献的学者还有加德纳(Gardner)、费根(Fagan)、凯西(Casey)、科恩(Cohen)和斯坦因(Stein)、费尔德(Fielder)和桑恰因(Senchyne)。具体著作如下:Frances Smith Foster,“A Narrative of the Interesting Origins and (Somewhat) Surprising Developments of African-American Print Culture,”American Literary History, vol. 17, no. 4, Winter 2005, pp. 714–740; Eric Gardner, Unexpected Places: Relocating Nineteenth Century African American Literature, Oxford: University Press of Mississippi, 2009; Benjamin Fagan, The Black Newspaper and the Chosen Nation, Athens: University of Georgia Press, 2016; Jim Casey,“Parsing the Special Characters,” pp. 109– 128; Lara Langer Cohen and Jordan Alexander Stein, Early African American Print Culture, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2012; Brigitte Fielder and Jonathan Senchyne, Against a Sharp White Background: Infrastructures of African American Print, Madison: University of Wisconsin Press, 2019.

[16]Derrick R. Spires, The Practice of Citizenship: Black Politics and Print Culture in the Early United States, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2019, p. 17.

[17]Ted Underwood, Distant Horizons: Digital Evidence and Literary Change, Chicago: University of Chicago Press, 2019, pp. 11, 21.

[18]Ted Underwood, Distant Horizons, pp. 11, 21.

[19]关于我如何把“女性主义”理解为多元的、交叉的术语的深度解释,参见Catherine D’Ignazio and Lauren F. Klein, Data Feminism, 2020。

[20]Donna Haraway“, Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective,”Feminist Studies, vol. 14, no. 3, Autumn 1988, pp. 575-599.[21]正如奥芬(Offen)已经证实的,“女性主义”(feminism)这个术语在1890年代才流行起来,而且那个时候还只是在法国流行;直到二十年以后,才漂过大西洋。参见Karen Offen,“Defining Feminism: A Comparative Historical Approach,”Signs, vol. 14, no. 1, Autumn 1988, pp. 119–157。[22]早在2011年,柏雷(Bailey)就指出“在数字人文中,身份是如何影响理论和实践的,这一问题很大程度上被忽视了”。特别是在定量方法上,波斯纳(Posner)、诺维斯基(Nowviskie)、罗迪(Rhody)、克莱门特(Clement)和约翰逊(Johnson)分别指出了未能与关于性别、性、种族、阶级和能力等等的一系列概念性问题结合。最近蒙代尔(Mandell)、麦克格瑞斯(McGrath)和苏真(So)等都尝试介入此领域,但是这一工作依然是暂时的。Moya Z. Bailey,“All the Digital Humanists Are White, All the Nerds Are Men, but Some of Us Are Brave,”Journal of Digital Humanities, vol. 1, no. 1, Winter 2011, journalofdigitalhumanities.org/1-1/all-the-digital-humanists-are-white-all-the-nerds-are-men-but-some-of- us-are-brave-by-moya-z-bailey/; Miriam Posner“, Some Things to Think about Before You Exhort Everyone to Code,”Miriam Posner’s Blog, February 29, 2012, miriamposner.com/blog/some-things-to-think-about- before-you-exhort-everyone-to-code/; Bethany Nowviskie,“What Do Girls Dig?,”in Matthew K. Gold ed., Debates in the Digital Humanities, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2012, pp. 235–240; Lisa Rhody,“Why I Dig: Feminist Approaches to Text Analysis,”in Matthew K. Gold and Lauren F. Klein eds., Debates in the Digital Humanities 2016, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2016, pp. 536–540; Tanya Clement,“The Ground Truth of DH Text Mining,”in Matthew K. Gold and Lauren F. Klein eds., Debates in the Digital Humanities 2016, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2016, pp. 534–536; Jessica Marie Johnson,“The Digital in the Humanities,”Interview conducted by Marie Dinsman, Los Angeles Review of Books, July 23, 2016, lareviewofbooks.org/article/digital-humanities-interview-jessica- marie-johnson/; Laura Mandell,“Gender and Cultural Analytics: Finding or Making Stereotypes?,”in Matthew K. Gold and Lauren F. Klein eds., Debates in the Digital Humanities 2019, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2019, pp. 3–26; Laura McGrath,“Comping White,”Los Angeles Review of Books, January 21, 2019, lareviewofbooks.org/article/comping-white/; Richard Jean so et al.,“Race, Writing, and Computation: Racial Difference and the US Novel, 1880–2000,”Journal of Cultural Analytics, January 11, 2019, culturalanalytics.org/2019/01/race-writing-and-computation-racial-difference-and-the-us- novel-1880-2000/.

[23]Mary Ann Shadd,“Wilmington, Jan. 25, 1849,”The North Star, March 23, 1849, Accessible Archives, www.accessible.com/accessible/print?AADocList=1&AADocStyle=&AAStyleFile=&AABeanName=toc1&A ANextPage=/printFullDocFromXML.jsp&AACheck=4.1.1.1.1.

[24]Lydia Maria Child,“Farewell,”National Anti-Slavery Standard, May 4, 1843, p. 190, Accessible Archives, www.accessible-archives.com/.

[25]Meredith McGill, American Literature and the Culture of Reprinting, 1834–1853, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2003.

[26]关于在文学语境中的主题建模的讨论,参见 Andrew Goldstone, Ted Underwood“, The Quiet Transformations of Literary Studies: What Thirteen Thousand Scholars Could Tell Us,”New Literary History, vol. 45, no. 3, Summer 2014, pp. 359–384。

[27]关于主题建模的历史,参见 Jeffrey Binder“, Alien Reading: Text Mining, Language Standardization, and the Humanities,”in Matthew K. Gold and Lauren F. Klein eds., Debates in the Digital Humanities 2016, Chicago: University of Minnesota Press, 2016, pp. 201–217。

[28]Lisa Rhody,“Topic Modeling and Figurative Language,”Journal of Digital Humanities, vol. 2, no. 1, Winter 2012, journalofdigitalhumanities.org/2-1/topic-modeling-and-figurative-language-by-lisa-m-rhody/.

[29]Rachel Buurma,“The Fictionality of Topic Modeling: Machine Reading Anthony Trollope’s Barsetshire Series,”Big Data and Society, 2015, pp. 1–6.

[30]Jo Guldi,“Parliament’s Debate about Infrastructure: An Exercise in Using Dynamic Topic Models to Synthesize Historical Change,”Technology and Culture, vol. 60, no. 1, January 2019, pp. 1–33; Andrew Goldstone, Ted Underwood“, The Quiet Transformations of Literary Studies,”pp. 359–384.

[31]注意到这一点很重要:大多数——不是全部——主题建模的实现都依赖于抽样过程。要了解我用于这 个分析的具体方法潜在狄利克雷分布(LDA),参见Ted Underwood,“Topic Modeling Made Just Simple Enough,”The Stone and the Shell, April 7, 2012, tedunderwood.com/2012/04/07/topic-modeling-made- just-simple-enough/。

[32]Nan Z. Da,“The Computational Case against Computational Literary Studies,”Critical Inquiry, vol. 45, no. 3, Spring 2019, p. 625.

[33]这些报刊包括:《道格拉斯月报》(Douglass’ Monthly)、《弗兰克·莱斯莉周报》(Frank Leslie’s Weekly)、 《弗雷德里克·道格拉斯报》(Frederick Douglass’ Paper)、《自由之报》(Freedom’s Journal)、《格迪女士 图书》(Godey’s Lady’s Book)、《国家反奴隶制旗帜报》(National Anti-Slavery Standard)、《外省的自由 民》(The Provincial Freeman)、《基督教记录》(The Christian Recorder)、《美国有色人种》(The Colored American)、《解放者》(The Liberator)、《百合》(The Lily)、《国家时代》(The National Era)、《北方之星》(The North Star)、《鼓吹周刊》(The Weekly Advocate)。这个语料库是2014年11月通过与数据库提供者Accessible Archives签订付费使用许可协议建立的。我被许可从Accessible Archives Web网站扒取这些报纸(以及相关的元数据)的HTMl文本。起初建立这个语料库是我与雅各布·艾森斯坦因(Jacob Eisenstein)交互主题建模与元数据可视化(TOME)合作研究项目的一部分。这个项目是由数字人文补助金NEH办公室支持的,编号#HD-51705-13,于2015年结题。在2017年到2018年之间,我和尼基塔·巴瓦(Nikita Bawa)、亚当·海华德(Adam Hayward)两位本科生合作,再次使用这个语料库,修正了一些常见的转写和编码错误,并生成了一系列探索性的主题模型。另外,这两位学生还和两位研究生交互设计师卡洛琳·福斯特、摩根·奥兰吉一起实现了我和艾森斯坦因设想的TOME浏览器。在这些探索工作的基础上,我缩小了语料库的范围,使之只包括发表于1827年到1865年之间的文章。这样得到了224,160篇文章,其中大多数(83.5%)都是明确地聚焦于废奴的。然后,我写了新的代码,生成了一个主题模型,这就是本文所描述的分析的基础。更确切地说,我使用了Gensim向量空间和主题模型库,利用了它的封装器来对LDA进行MALLET实现。经过一百次迭代,又(从总共一百万多一点儿的词语中)过滤掉五十个最常用的词语,之后生成了一百个主题。这个项目的所有记录,包括下文中我将提到的生成主题模型和计算的代码都可以在以下地址找到github.com/laurenfklein/dimensions-of-scale/。如要使用TOME浏览器探索主题建模,可以访问tome.lmc.gatech.edu。关于TOME项目的更多信息,参见Lauren F. Klein, Jacob Eisenstein, and Iris Sun,“Exploratory Thematic Analysis for Historical Newspaper Archives,”Digital Scholarship in the Humanities, vol. 30, no. 1, December 2015, pp. 130–141; Adam Hayward et al.,“TOME: A Topic Modeling Tool for Document Discovery and Exploration,”Digital Humanities 2018, Association of Digital Humanities Organizations, 2018, dh2018.adho.org/tome-a-topic- modeling-tool-for-document-discovery-and-exploration/。

[34]Lydia Maria Child“, Farewell,”pp. 190–191.

[35]Lydia Maria Child, Letter to Ellis Gray Loring, March 9, 1842, Manuscripts and Archives Division, Manuscript Collection 532, New York Public Library.

[36]讽刺的是,很快一位英国白人女性废奴主义者尤利娅·格里菲斯就不留名地加入了弗雷德里克·道格拉斯的编辑工作。她是那一年五月到罗彻斯特的。关于他们的关系,参见Janet Douglas,“A Cherished Friendship: Julia Griffiths Crofts and Frederick Douglass,”Slavery and Abolition, vol. 33, no. 2, 2012, pp. 265–274。

[37]Mary Ann Shadd,“Wilmington,”Accessible Archives, www.accessible.com/accessible/print?AA DocList=1&AADocStyle=&AAStyleFile=&AABeanName=toc1&AANextPage=/printFullDocFromXML. jsp&AACheck=4.1.1.1.1.

[38]转引自 Jane Rhodes, Mary Ann Shadd Cary : The Black Press, pp. 97-98。

[39]Frances Smith Foster“, A Narrative,”p. 715.[40]强调黑人女性在废除奴隶制以及更广泛的黑人解放运动中的角色是有色人种大会项目的一个中心目标。这个项目寻求承认女性如何对大会运动起到了关键作用,而她们却并没有在大会会议记录中留名。参见: “Colored Convention Project Principles,”Colored Conventions: Bringing Nineteenth-Century Black Organizing to Digital Life, coloredconventions.org/ccp-principles。

[41]Jessica Marie Johnson,“Markup Bodies: Black [Life] Studies and Slavery [Death] Studies at the Digital Crossroads,”Social Text, vol. 36, no. 4, 2018, p. 58.

[42]Jane Rhodes, Mary Ann Shadd Cary: The Black Press, pp. 70-99.

[43]Mary Ann Shadd,“Adieu,”Provincial Freeman, June 30, 1855, Accessible Archives, www.accessible. com/accessible/docButton?AAWhat=builtPage&AAWhere=PROVINCIALFREEMAN.FR1855063021.28505 &AABeanName=toc3&AANextPage=/printBrowseBuiltPage.jsp.

[44]Mary Ann Shadd“, To Our Readers West,”Provincial Freeman, June 9, 1855, Accessible Archives, www. accessible.com/accessible/docButton?AAWhat=builtPage&AAWhere=PROVINCIALFREEMAN.FR1855060 921.28354&AABeanName=toc1&AACheck=7.23.5.0.0&AANextPage=/printBuiltPage.jsp.

[45]Vivian May,“Intellectual Genealogies, Intersectionality, and Anna Julia Cooper,”Feminist Solidarity at the Crossroads: Intersectional Women’s Studies for Transracial Alliance, eds. Kim Marie Vaz and Gary L. Lemons, New York: Routledge, 2012, pp. 59–71.

[46]Grace Hong,“’The Future of Our Worlds’: Black Feminism and the Politics of Knowledge in the Universityunder Globalization,”Meridians, vol. 8, no. 2, 2008, pp. 95–115.

[47]Jennifer Nash, Black Feminism Reimagined: After Intersectionality, London: Duke University Press, 2019.

[48]Jennifer Nash, Black Feminism Reimagined, p. 6. 关于19世纪黑人女性——比如安娜·茱莉亚·库珀(Anna Julia Cooper)——发展的交叉理论雏形,参见Vivian May,“Intellectual Genealogies,”和Brittney C. Cooper, Beyond Respectability: The Intellectual Thought of Race Women, Champaign: University of Illinois Press, 2017。关于系统性暴力的实质影响,参见Grace Hong,“’The Future of Our Worlds’: : Black Feminism,”pp. 95–115。

[49]Frances Smith Foster“, A Narrative,”pp. 714–740.

[50]转引自 Frances Smith Foster“, A Narrative,”p. 730。

[51]参见 Iyko Day, Alien Capital: Asian Racialization and the Logic of Settler Colonial Capitalism, London: Duke University Press, 2016。她的工作建立在Lowe、Roediger的马克思主义批评(Lisa Lowe, Immigrant Acts: On Asian American Cultural Politics, London: Duke University Press, 1996; David Roediger, The Wages of Whiteness: Race and the Making of the American Working Class, London: Verso, 1991.)之上。

[52]关于数据的概念的历史,参见Daniel Rosenberg“, Data before the Fact,”Raw Data Is an Oxymoron, ed. Lisa Gitelman, New York: New York University Press, 2013, pp. 15–40。

[53]对于这段历史有效的处理,参见Jessica Marie Johnson“, Markup Bodies,”pp. 57–79。聚焦于优生学的 遗产的研究,参见 Dean Spade, Rori Rohlfs“, Legal Equality, Gay Numbers and the (After?) Math of Eugenics,” S&F Online, vol. 13, no. 2, Spring 2016, sfonline.barnard.edu/navigating-neoliberalism-in-the-academy- nonprofits-and-beyond/dean-spade-rori-rohlfs-legal-equality-gay-numbers-and-the-aftermath-of-eugenics/0/。有关对长期历史范围内监控的研究,参见Simone Browne, Dark Matters: On the Surveillance of Blackness, London: Duke University Press, 2015。有关对自跟踪的历史的研究,参见Jacqueline Wernimont, Numbered Lives: Life and Death in Quantum Media, Cambridge: MIT Press, 2018。

[54]关于殖民主义与计数的联系,参见Molly Farrell, Counting Bodies: Population in Colonial American Writing, Oxford: Oxford University Press, 2016。关于统计方法与土著人口之间的张力,参见Maggie Walter, Chris Andersen, Indigenous Statistics: A Quantitative Research Methodology, New York: Routledge, 2016。

原刊《数字人文》2021年第1期,转载请联系授权。