您正在访问旧版存档页面。This is the old version archive of our site.

宋元以来闽南地区贸易海港与经济腹地的空间分析 ——以福建安溪为例

陶嘉洋/厦门大学历史系

摘 要:宋元以降,闽南地区商贸活动的海洋经济属性日益凸显,这种特点集中表现于贸易海港与经济腹地的密切联系。文章基于相关历史文献和考古发掘成果,考证了古代安溪县山川城邑地望,旨在为复原安溪境内古代交通路线作参考;利用地理信息系统(GIS),计算出古代安溪地区手工业作坊至闽南贸易海港的理论成本最低陆运路线,并参考文献所见福建地区交通路线,以窥探宋元以来作为经济腹地的安溪地区与闽南贸易海港之间的贸易路线。在此基础上,通过梳理古代安溪地区手工业遗址时空分布变化及贸易路线变迁,文章讨论了其背后的政治、社会因素,发现在不同的政治、经济环境下,城市中不同的社会群体,对于海外贸易的发展具有决定性的作用,为解读贸易海港与经济腹地关系提供新的视角。

关键词:泉州港 月港 腹地经济 地理信息系统

泉州港是中国宋元时期的重要海港,在宋元海外贸易中扮演着重要角色。北宋元祐二年(1087),泉州设立了对海外贸易进行专门管理的市舶司。泉州市舶司的运行和管理采取官商合作的方式,其设立的目的之一,是摆脱广州市舶司的管控。以此为契机,伴随海外贸易活动的驱动,中国东南沿海逐渐形成了以贸易海港为经济核心区的“宏观经济大区”。[1]从宋元至明清,闽南地区的对外贸易海港一度由泉州港向漳州月港转移。在此过程中,贸易海港与经济腹地[2]之间的互动关系发挥了巨大作用。安溪县是闽南贸易海港的重要经济腹地之一,从此地出发前往海港的贸易路线是探讨二者互动关系的重要依据。欲对这种现象做出解释,并讨论其背后的历史变迁,就需要对安溪县的古地名、各时期的贸易路线进行考证和复原。

一、安溪县古地名考

(一)安溪县治地望考

安溪县历史可追溯至五代时期。南唐保大十三年(955),南唐使詹敦仁设置清溪县,即安溪县前身。北宋宣和三年(1121),“清溪县”被改为“安溪县”,此后沿用至今。关于古代安溪县的记载主要见于《安溪县志》,分别有两种:明嘉靖汪瑀修、林有年撰《安溪县志》八卷,清乾隆庄成修,沈钟、李畴纂《安溪县志》十二卷。

嘉靖《安溪县志》卷1《地舆类》载:“安溪急滩清湍,水声波影,惟蓝溪为大。凡四溪,各考注于下:蓝溪,在县治南,即龙津渡。发源万山中,环绕一邑,水清而莹。下湖溪,在还集里。自铜钹山发源,下至龙兴里。湖头溪,在感化、来苏二里之间,乃蓝溪之上流。相去五十余里,溪水深广,旁居稠密,舟楫往来不绝。龙潭溪,在龙兴里,通舟楫,抵源口渡。”[3]从上述记载,我们不难推测出:其一,“蓝溪”和安溪县城邑具有空间方位关系,即“蓝溪”位于城邑之南。其二,“蓝溪”是安溪县境内流量最大的河段,即“蓝溪”是安溪县境内各支流的干流。

乾隆《安溪县志》卷1《城署》载:“县在蓝溪之阴,凤山之阳……县治五代时,始建于詹敦仁,宋县令韦能惠、孙昭先、陈宓、黄坚叟、赵盏夫先后修建;明嘉靖间,毁于倭。令蔡常毓营造县堂公宇,学宫、神祠以次修举。国朝顺治间,令关宏异重修县堂阶前长亭。迨康熙十二年(1673)春,令谢辰荃重修大堂及赞政厅并东西两廊房科衙宇。”[4]分析可知:其一,从五代至清顺治年间,安溪县城邑虽经历数次修缮,但其地望基本保持不变。其二,因城邑地望保持不变,故明清两代安溪境内“蓝溪”地望亦保持不变。其三,安溪县城邑、“蓝溪”、“凤山”之间存在空间方位关系,即安溪县城邑位于“凤山”之南,“蓝溪”位于安溪县城邑之南。嘉靖《安溪县志》关于“凤山”记载:“凤山,在县治北,一峰峙立,分为两翼,若凤翥然,故名。……实县治之主山。”[5]由此可知,若观察者从安溪城邑向北眺望,“凤山”呈正三角形,一峰独高,两侧山峰略低,因此观察者产生了“若凤翥然”的视觉描述。

综上所述,我们得出以下认识:五代至清顺治年间,安溪县城邑地望基本保持不变;城北之“凤山”,能给人以“若凤翥然”的视觉感受而得名;城南之“蓝溪”,是安溪境内河段流量最大者。可见,“凤山”与“蓝溪”构成了安溪建城的主体框架。欲确定古代安溪城邑地望,我们可以利用GIS水文分析,寻找安溪境内河段流量最大者;利用视域分析,检验县治北是否存在“若凤翥然”的视域。

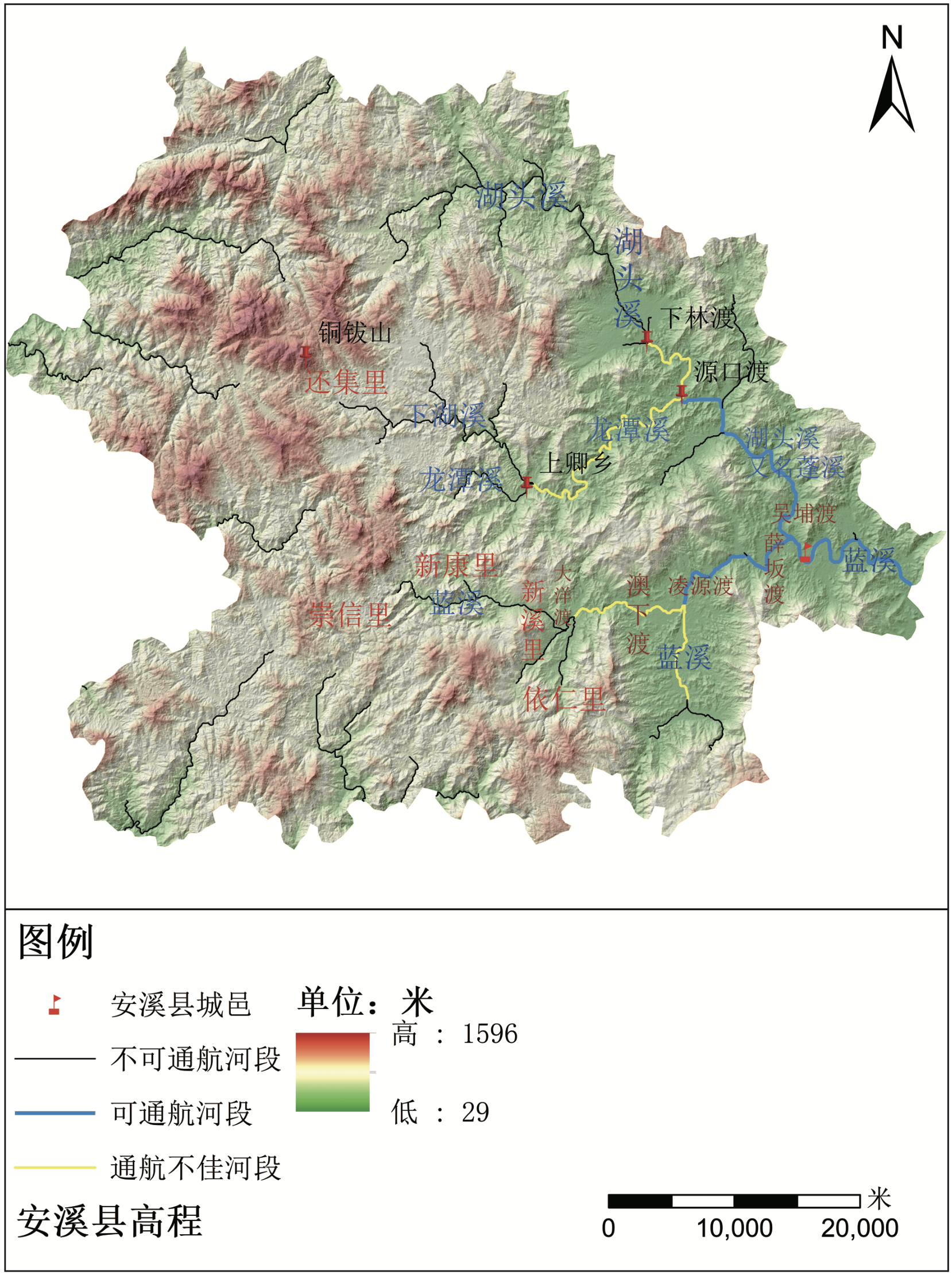

基于福建省数字高程模型(DEM),[6]利用Arcgis软件,我们对其进行水文分析与视域分析。具体步骤:首先,提取安溪附近地区水文特征,主要是矢量分级河网、流域等。然后,将视觉立体化处理后的数字高程模型(DEM),裁剪出安溪县所在部分作为底图,并附上水文信息,用于安溪县古代山川城邑乡里地望考证(图1)。

图1中涉及安溪县城邑经纬度数据(118.181251,25.060591)来自复旦大学历史地理研究中心的“中国历史地理信息系统”(CHGIS)。[7]我们以此坐标点作为观察点,进行视域分析,获得该坐标点下所能观察到的视域范围,并叠加在高程底图上。由图1可见:上述“城邑坐标点”北面存在三部分视域,结合各部分形状特点以及等高线的走势,我们认为从该坐标点向北观察到的视域,符合“若凤翥然”的古人视觉文字描述;“城邑坐标点”以南的河段确是安溪境内各支流之干流,即明清县志记载中所谓“安溪”地望所在。故我们认为,图1中安溪县城邑坐标点当是贯穿五代至清顺治年间县治地望所在。

图1 安溪古代地望考图[8]

(二)安溪古代山川乡里地望考

嘉靖《安溪县志》卷1引用《尔雅》关于“溪”的定义:“溪,《尔雅》云:‘水注川曰溪。’诸山之水,归而合流,有燕尾之分,可通舟楫。”[9]可知当时安溪境内能被定义为“溪”者,当满足以下几点:其一,发源于山中;其二,可通舟楫;其三,拥有上游支流,即所谓“溪”者的尾端存在支流汇流点。嘉靖《安溪县志》卷1《地舆类》、乾隆《安溪县志》卷3《山川篇》中皆记载,安溪境内存四溪:下湖溪、龙潭溪、湖头溪、蓝溪。[10]

1.下湖溪与龙潭溪地望考

嘉靖《安溪县志》载:“下湖溪,在还集里。自铜钹山发源,下至龙兴里。”[11]乾隆《安溪县志》增字为:“下湖溪,发源铜钹山,自还集里至龙兴里,汇龙潭溪。”[12]据上述,下湖溪发源自铜钹山所在流域,经还集里(即还一、还二里),至龙兴里(即兴一、兴二里)附近,汇入龙潭溪。

嘉靖《安溪县志》又载:“龙潭溪,在龙兴里,通舟楫抵源口渡。”[13]乾隆《安溪县志》增字为:“龙潭溪,发源自龙兴、崇信二里,达于源口渡。湖头溪之水,至此合而为一。”[14]据上述,龙潭溪发源自龙兴(即兴一、兴二里)、崇信二里所在流域,终点位于源口渡,于此与湖头溪汇流。

综上我们认为,下湖溪发源于铜钹山,在兴一里之上卿乡附近,注入龙潭溪;龙潭溪发源于上卿乡附近的龙兴(即兴一、兴二里)、崇信二里所在流域,于源口渡,注入湖头溪。

2.湖头溪地望考

上文我们已得知,龙潭溪在源口渡,注入湖头溪。嘉靖《安溪县志》言:“湖头溪,在感化、来苏二里之间,乃蓝溪之上流。相去五十余里,溪水深广,旁居稠密,舟楫往来不绝。”[15]乾隆《安溪县志》增字为:“自县北常乐闾屏诸山发源,至建口渡,历新魁渡,又合坑源诸山之水,至感化为下林渡,而来苏升平诸山之水注焉。”[16]综上我们认为,湖头溪发源自县北常乐里所在流域,流经感化、来苏二里,注入蓝溪;感化、来苏二里之间存在下林渡。

3.蓝溪地望考

考证安溪县治地望时,我们已得知,蓝溪位于安溪县治之南,是境内流量最大的河段。嘉靖《安溪县志》载:“蓝溪,在县治南,即龙津渡。”[17]乾隆《安溪县志》详载:“自北岩、根竹、吟诗诸山发源,合新康龙踪诸山之水,至大洋渡。又合依仁龙塘、乌岩诸山之水,至澳下渡,始通小舟。又流为凌渊渡而溪稍大,至于薛坂渡与吴埔渡,溪又合为一,入常沿渡,其下有芦濑滩,抵黄龙渡,曰蓝溪。”[18]综上可知,蓝溪发源自新康里附近的流域,依仁里附近的诸山亦属于蓝溪流域,汇合湖头溪之水,流经安溪县治,东出安溪县,入南安县。

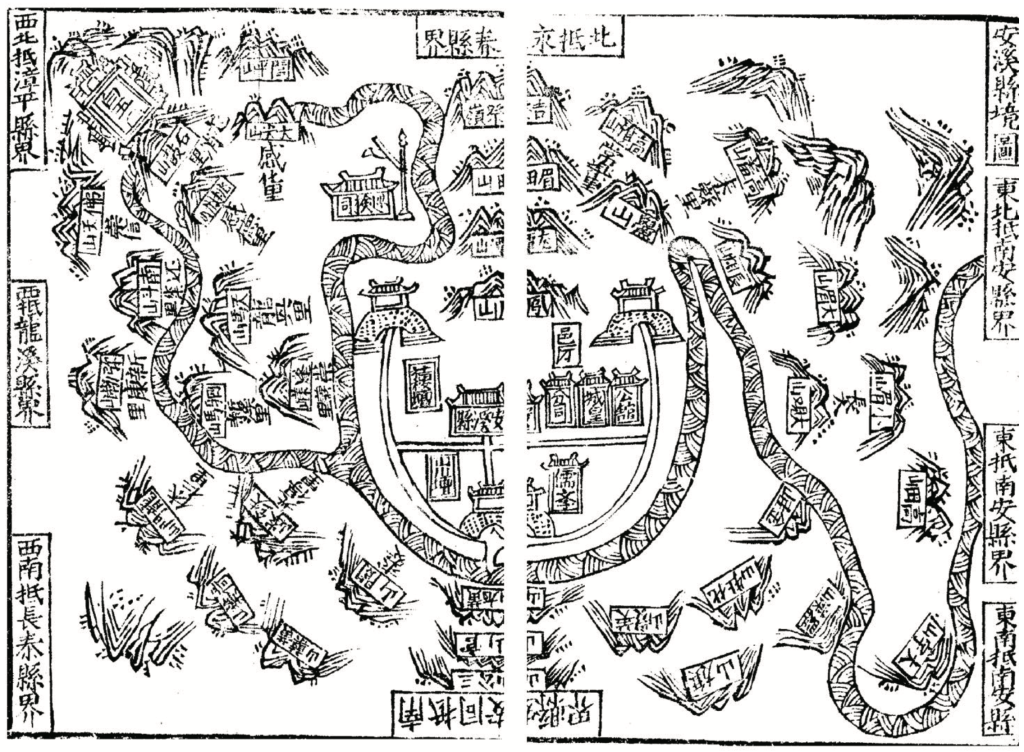

在上述实测点以及考证结果的基础上,我们参考嘉靖《安溪县志》地望图(图2)中山川与乡里的空间方位关系,在图1中标注了古代安溪三乡十八里(此从乾隆《安溪县志》卷3《坊乡》中名)的大概空间位置;介于嘉靖县志关于“溪”所需满足的三个条件,标注了安溪四溪的空间范围。

通常来说,古代山川形胜的命名总是和人群的活动相联系。其作用之一,即用以辨识交通方位或组成交通路线的一部分。故笔者考证安溪古代城邑山川地望,旨在为复原安溪境内古代交通路线作参考。

图2 嘉靖《安溪县志》地望图

二、经济腹地至对外海港贸易路线复原

(一)理论最短路径——基于GIS空间分析

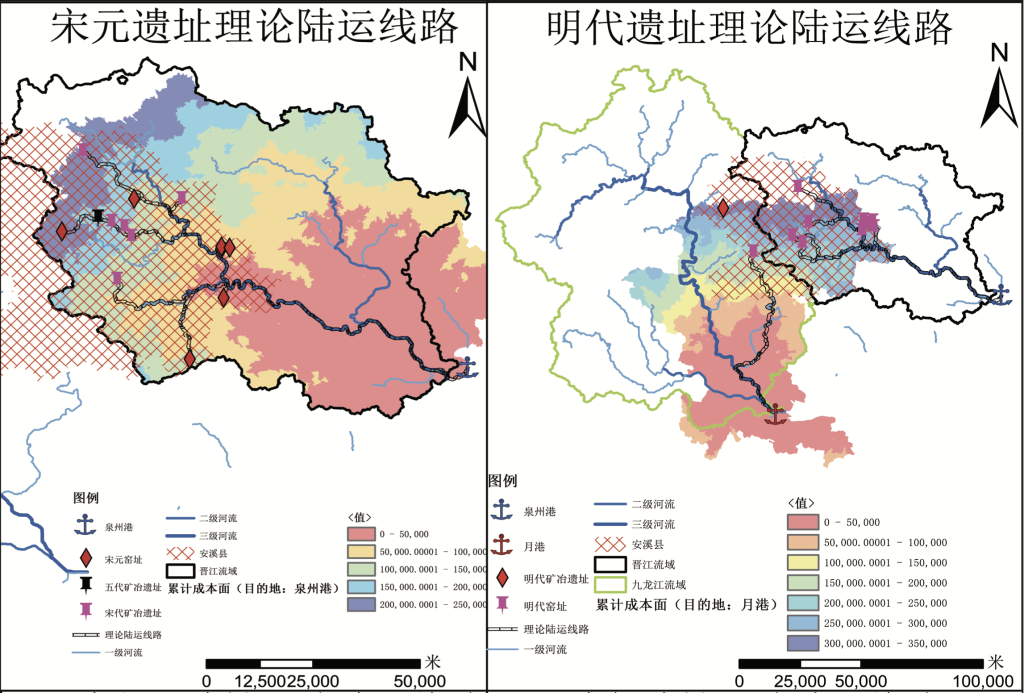

图3 遗址点至对外贸易港口理论最短陆运线路图[19]

施坚雅在《中国历史的结构》一文中提出,中国东南沿海宏观经济区自宋元至明清经历了两个发展周期,其中两个峰值转折点分别发生于1300年前后与明清之际。[20]参考这一时代划分,根据目前考古调查所见陶瓷窑址、矿冶遗址的分布,笔者将安溪境内宋代至清代窑址划分出四个研究时段:宋元时期、明代、明清之际、清代;将五代至明代矿冶遗址划分为两个研究时段:五代宋元时期、明代。基于福建省数字高程模型,利用GIS成本面分析工具,我们以坡度为权重,计算各个研究时段遗址点至对外贸易海港的理论最短陆运路径,并附上研究区矢量分级河网,获得了各遗址点至对外贸易港口理论最短陆运线路图。(图3)

从图3可见:其一,在仅考虑以坡度为权重的交通成本视角下,自然地理划分的流域范围亦是某一对外贸易港口的腹地辐射范围所在。换言之,在机械化运输未出现之前的古代社会,跨流域的贸易行为有违商贸唯利是图的基本原则。其二,各个研究时段遗址点的理论最短陆运路径,很大程度上和研究区分级河网重合。因此,我们有理由考虑,水运是维系当时贸易海港与经济腹地之间商贸联系的主要途径。从前文论及的“古代山川城邑往往与交通路线发生空间关系”这一逻辑出发,综合图3与图1我们发现,由计算所得交通成本最低的陆运线路,大多途经前文考证的安溪古代山川城邑乡里,这从侧面佐证计算所得交通成本最低陆运路线即古代安溪至外界的重要交通路线。

基于GIS空间分析结果,我们认为,仅考虑商业交通成本,贸易海港所能构建起经济腹地商业联系的范围,受限于其所在流域大小;宋代至清代,安溪境内手工业作坊至贸易海港的商贸联系极有可能是:首先利用畜力,通过各遗址点理论最短陆运线路至可通航河段,转为水运,顺流而下至贸易海港,产品实现从生产地至销售地的转运。

古代贸易路线除需考虑商业交通成本外,亦需考虑贸易安全因素。众所周知,政府力量维系下的官方交通路线,往往是古代维系区域间密切经济、文化交流的保障。故在复原古代贸易路线时,我们不能不考虑贸易安全因素。换言之,在计算所得交通成本最低贸易可能路线的基础上,我们还需考虑该路线附近是否存在官方交通路线。

(二)文献所见交通路线考

1.安溪县境内交通路线考

前文我们由计算所得理论最短陆运线路推测,水运是维系贸易海港与经济腹地之间联系的主要途径,欲证实这一推测,我们需结合历史文献,对当时安溪境内交通线路及水系通航情况进行考察。

嘉靖《安溪县志》卷1《地舆类·疆域》载:

水源之所出、流派之所经,凡二支:一支自北由常乐里建口渡,至于来苏里下林渡(感德之铁矿、常乐之覆鼎等山诸水至渡,未可以舟,及还集之坑源等山诸水合流,至下林渡,然后舟运始通);由下林渡至于龙兴里源口渡(来苏里之升平山诸水至渡,稍下为渊滩,当溪阻石数百丈,水从石罅而出,旧时舟运止源口渡。正统间,邑人李森凿而通之,今至下林渡);由源口渡,至于县治西北吴埔渡。……一支自西北由崇信里、新康里、新溪里、依仁里至大洋渡,归薛坂渡(崇信里之北岩山、根竹山、吟诗山,新溪里之龙踪山、罗岩山诸水,皆自新溪里至渡。依仁里乌岩山、龙塘山诸水,又自上汤桥、西洋桥至渡;下为澳下滩,不可以舟;下五里为澳下渡,通小舟;又下为凌渊渡,溪流稍大,归于薛坂);吴埔、薛坂二渡又合为一,入常洲渡、黄龙渡,环绕于县(古号水城);东下罗渡至南安县珠渊渡,抵晋江入于海(自珠渊以下皆平水,可夜航至郡)。又,九峰山水,逆流自东北入漳州龙溪县九龙江。其同发山有水别派逆流,自西北入漳州长泰县,不入常洲渡。[21]

乾隆《安溪县志》的增字为:“(龙潭溪)中历汤港滩、……石圳滩,经东渊滩,滩多乱石,舟遇辄碎,颇称险恶。嘉靖间,邑人陈珪山捐资募匠开凿,始无覆溺之患,舟人利之。……(蓝溪)又有派出崇信里之九峰山,有水流西南,入于漳州龙溪县之九龙江;又一派出还集里之同发山,有水逆流,西倾漳之北溪,抵长泰县,是又蓝溪外之别派也。”[22]

综上可知以下几点:其一,安溪当时主要有四条水运航道,其中通向晋江干流的两条航道(湖头溪至蓝溪入晋江;下湖溪至龙潭溪,通湖头溪至蓝溪入晋江)居重要地位,通向九龙江的余下两条航道(由崇信里出发,在龙溪县入九龙江;由还集里出发,在长泰县入九龙江)居次要地位。其二,湖头溪的下林渡上游不可通舟运;下林渡至源口渡河段因阻石,通航能力不佳;源口渡至吴埔渡河段可通航。其三,下湖溪河段不可通航,其下游龙潭溪因乱石,通航能力不佳。其四,崇信里、新康里、新溪里、依仁里之山诸水,汇流至大洋渡的河段皆不可通航;大洋渡至澳下渡的河段通航能力不佳;凌源渡至薛坂渡河段可通航。由此,我们在图1的基础上,补充了上述考证结果,得到安溪县可通航河段考图(图4)。

图4 安溪县可通航河段考图

古代安溪境内陆路交通,仅见于乾隆《安溪县志》记载:“蓝溪驿,在县门左。宋绍兴中,韦能惠建,陈宓改为凤山馆,颜振仲改为行衙。咸淳中,令钟国秀重建。……今废。大洋驿,在县西二十里。道通同安县,……宋令黄朴建,今废。双济驿,在崇善里。今废。……罗渡驿,在县东二十里,……今废。龙门驿,在依仁里,通同安县。”[23]根据古代安溪驿站反映的情况,我们认为,陆路交通在古代安溪并不发达。

据庄景辉考证,宋元时期,船舶已是泉州“土产”之一,且泉州造船技术在当时独树一帜,已可根据不同水域条件,建造相适宜的专业船舶。[24]因此,宋元以来依靠水运实现安溪地区至贸易海港的商贸联系,是具备航运技术可行性且为客观自然地理条件许可的。

2.福建地区古代交通路线考

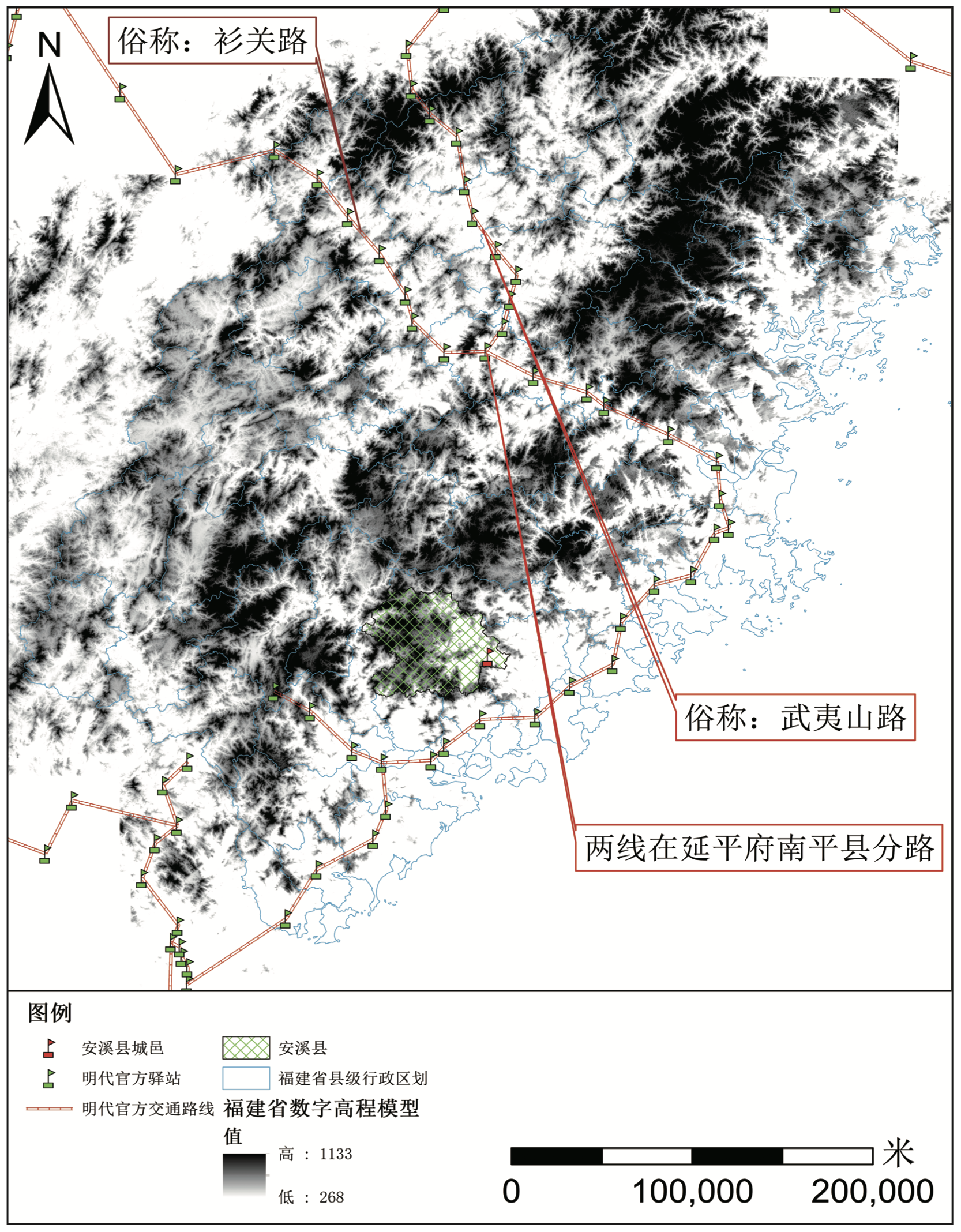

据林汀水考证,“宋元至明清时期,闽北沟通浙赣的道路有衫关道路、仙霞岭路、分水关路;福建境内官方交通干线,即位于东部沿海平原地区的福泉漳道路,呈南北向,贯通福州、泉州、漳州。”[25]换言之,自宋元至明清,福建地区的官方交通路线可谓一脉相承。图5以显示地形信息的福建省数字高程模型为底图,并附上明代官方驿站及交通路线。

由图5可见,由于福建西部、中部多为山区,东部多为平原的特点,福泉漳道路是当时境内官方主干道;官方行政力量以驿站为控制点,构建闽地官方交通系统,由此才能实现中央对闽地施行政治、经济、文化影响。

综观时人入闽地所写的游记,亦能帮我们勾稽当时闽地的交通路线。万历四十四年至崇祯三年(1616—1630),徐霞客先后五次游历福建,其游闽的主要路线,即由浙、闽交界的重要通道丹枫岭关入闽,南下经蒲城、建宁府(今建瓯)至延平府(今南平),以此为起点或沿建溪东行抵福州府,后走福泉漳道路南下出闽入广州;或西行经沙县抵永安,后沿九龙江南下抵漳州府。[26]意大利人马可·波罗于1275年抵达元朝首都,此后在中国游历17年,亦游历闽地。其闽地游历路线,即由浙、闽通道入闽抵福州,沿福泉漳道路南下出闽入广州。[27]1346年,摩洛哥人伊本·白图泰乘坐一艘中国商船,由泉州港登陆,游览中国。其游记有涉及当时商旅的描述,即政府设置旅站向商旅提供服务,并派驻军队保护商旅安全;泉州港至广州港存在一条由所谓旅站构成的交通路线。[29]可见,无论是涉奇性质的游历,还是行商性质的商旅,大多依赖官方维系下的福泉漳道路。

图5 明代福建地区官方陆路交通路线图[28]

至于安溪至泉州的交通路线,可从时人的诗文中窥见一斑。安溪县首任县令詹敦仁,曾以诗文答谢授予其县令官职的南唐节度使,诗言:“晋江江畔趁春风,耕破云山几万重。两足一犁无外事,使君何啻五侯封。”[30]其子詹琲曾居晋江县,并写下《追和秦隐君辞荐之韵上陈侯乞归凤山》,诗中言:“心随倦鸟甘栖宿,目送征鸿远奋飞。击壤太平朝野客,凤山深处□生辉。”[31]若我们将这对父子诗文中提及的“凤山”理解为安溪城邑北面之凤山,由此可以看到截然不同的政治经济区域,即位于闽地官方道路政治经济辐射区内的晋江县和相对“化外之地”的安溪县。我们有理由推测,晋江流域很可能是当时构建两地联系的重要途经。

众所周知,古代大宗贸易活动倾向选择具有政府保障功能的官方交通路线。然而,我们在图5中未见官方交通路线途径安溪地区。由此我们认为:宋元至明清时期,安溪地区至外界的贸易活动主要依靠“晋江水运贸易路线”“九龙江水运贸易路线”。其中“晋江水运贸易路线”的具体方式为:时人先利用畜力运输,通过前文计算所得理论陆运最短路径至可通航河段(图4安溪下林渡附近河段),改水运顺流而下,至泉州港完成商品转运;或至泉州驿站转回陆运方式,依靠官方贸易线北上、南下完成商品转运。“九龙江水运贸易路线”亦是同样方式,商品或至贸易港口实现转运,或经九龙江流域至官方贸易路线实现转运。

三、安溪手工业遗址点时空分布探微

众所周知,任何人文景观都是由人所创造的,人文景观的变化通常是人群内部矛盾所致。从图3可见,在流域视角下,安溪境内分布于晋江流域的遗址点,与九江流域相比存在较大差异:前者存在各个研究时段的遗址点,而后者大多是明清之际及清代的遗址点。“城市”中“城”与“市”两个因素的此消彼长,当是导致这一变化的重要原因。“城市”作为人类活动空间的外在物象综合体,由“城”与“市”两个基本要素构成,前者具有防卫、绥靖的功能,后者具有流动、贸易的功能。同时,这两个要素也往往代表两个社会群体:具有防卫、绥靖功能的“城”代表从事行政管理的官僚集团;具有流动、贸易功能的“市”代表豪商、乡绅、退职官吏这一社会群体。通过参考各个研究时段的相关历史文献,我们考察了上述两个社会群体之间关系的变化情况,并由此管窥安溪手工业遗址点时空变化的内在逻辑。下文将探讨不同历史时期内,代表“城”与“市”的两个社会群体彼此合作或矛盾的局面,对安溪手工业遗址点空间分布的影响。

(一)宋元时期——合作双赢

宋元时期,尤其是偏安一隅的南宋,政府财政多依赖市舶之利。政府的依赖为对外贸易创造了一个相对友好的政治环境。旨在利好海外贸易的相关政策,促使“市”因素在城市二因素中占据主导地位。在此背景下,“城”与“市”背后的两个社会群体之间形成了良性互动的局面,造就了一批商业特权阶层。这一阶层通过一些恰当的、非正式的方式积累了大量社会财富,甚至借势染指政治,成为掌握地方经济支配权和具有政治影响力的地方权贵。泉州蒲寿庚家族的发迹史,就是上述地方权贵的典型案例。

具有海商背景的蒲开宗,于南宋绍熙年间(1190—1194),从广州移居泉州下属的安溪县任主簿一职,并兼事海外贸易。蒲开宗依靠海外贸易积累了大量财富,拥有大量船舶,甚至私养军队。[32]南宋咸淳(1265—1273)末年,蒲开宗之子蒲寿庚、蒲寿杰兄弟率军击败了寇犯泉州的海贼。以此为契机,蒲寿庚跻身仕途,累官至福建安抚、沿海都制置使。南宋景炎年间(1276—1278),蒲寿庚被授福建广东招抚使,并总揽泉州港海舶事务,由此成为掌控泉州经济权并拥有私人军队的地方权贵。南宋末,元军攻克临安,南宋朝廷残余势力南逃泉州。蒲寿庚动用私人军队围剿南宋宗室,并投降元朝,从而取得元廷信任,得以继续掌控泉州经济、政治话语权。在元朝统治期间,蒲氏家族承担泉州市舶招商的重任,借此进一步积累了大量财富。商业上的成功,进一步扩张了其家族的政治影响力。[33]

宋元时期,安溪境内手工业遗址点全部分布于晋江流域内,并且该区域(即属于晋江流域的安溪县东部区域)位于整个晋江流域的最西端(见图3)。这一现象的出现有其历史契机,即在宋元时期海外贸易兴起的背景下,闽南地区出现了许多类似于蒲氏家族的特殊社会群体。在这些特殊社会群体的运作下,位于晋江流域西部的安溪地区与对外贸易海港——泉州港,构建起依靠晋江主支流的水运贸易体系。因此,宋元时期代表“城”与“市”的两个社会群体之间相互合作的局面,导致了该时期安溪境内手工业遗址点完全分布于晋江流域内。

(二)明代海禁——相互矛盾

明太祖朱元璋践祚后,为了消除元代“四等人制度”的“后遗症”,明太祖制定了一系列的排外政策。在此背景下,明代海外贸易政策呈现出两个特点:一为制定严格的海禁政策与实施手段,例如配合海禁政策实施的海防卫所制度、旨在从根源杜绝私贩活动的保甲制度等;二为推行朝贡贸易制度,其目的并非发展海外贸易,而是出于政治“怀柔”,彰显“天朝大国”形象的需要。据《明太祖实录》卷231,明太祖认为“海外诸夷多诈,绝其往来,唯琉球、真腊、暹罗许入贡。而缘海之人往往私下诸蕃,贸易香货。因诱蛮夷为盗,命礼部严禁绝之”,并下令“敢有私下诸蕃互市者,必置之重法”。[34]《明太宗实录》卷27载:“永乐二年(1404),福建濒塘海居民,私载海船,交通外国,因而为寇。太宗下令,禁民下海,将原有的海船悉数改为平头船,所在有司防其出入。”[35]严格的海禁政策以“家规”的形式传承。

《明史纪事本末·沿海倭乱》载:“世宗嘉靖二年(1523)五月,日本诸道争贡,大掠宁波沿海诸郡邑。……给事中夏言上言:‘倭患起于市舶。’遂罢之。初,太祖时虽绝日本,而三市舶司不废。市舶故设太仓黄渡。寻以近京师,改设福建、浙江、广东。七年罢,未几复设。盖以迁有无之货,省戍守之费,禁海贾,抑奸商,使利权在上也。自市舶内臣出,稍稍苦之。然所当罢者市舶内臣,非市舶也。至是,因言奏,悉罢之。市舶罢,而利权在下。奸豪外交内诇,海上无宁日矣。”[36]可知,明廷禁止民间私人海外贸易活动,是出于海防安全和经济秩序的考虑;而官方主导的朝贡贸易,是出于怀柔远夷和经济的考虑。但《八闽通志》《泉州府志》《漳州府志》等皆明确指出:“福建背山靠海,可耕之地较少,因此当地人十分依赖航海商渔、对外贸易。”当官方意识与民间生计产生矛盾时,海禁的“负作用”催生了两个社会集团:一是勾结葡萄牙、西班牙、荷兰西方海盗,日本倭寇等,依靠武力化身海盗;二是依赖或越过官府,与乡绅、贡使外商乃至官方权贵相勾结,成为进行私贩活动的海上私商集团。上述矛盾最突出的表现,即乔装成日本倭寇的中国海盗在沿海的劫掠与明廷的抗倭活动。谢方指出:明廷是否严格执行海禁政策是明朝中后期中国沿海私商具有“亦商亦盗”特点的重要原因,即若明廷严格执行时,沿海私商多为盗;反之,则沿海私商多为商。第一次海盗高潮出现于明嘉靖十九年至隆庆初(1540—1567)。[37]明嘉靖年间,官员奉公严禁海上贸易行为,致使商路不通,倭寇战争愈演愈烈,甚至波及晋江上游的安溪县,清修《安溪县志》亦记载:“县治在蓝溪之阴,凤山之阳……明嘉靖间,毁于倭,令蔡常毓营造县堂、公宇、学宫、神祠,依次修兴。”即使是分别属于晋江、九龙江流域最边缘地区的安溪县亦遭受了“倭寇”的毁灭性打击。我们不难想象,明嘉靖年间海禁政策和民间生计之间产生了不可调和的矛盾,而这一矛盾的激化,促使明廷做出一定让步:“明隆庆元年(1567),漳州月港成为当时政府批准唯一合法的民间对外贸易海港;明廷允许漳泉两地商人通商东西二洋。”[38]

明代官方意识形态旨在强调“国家机器”对社会进行严密监控、干预,波及城市这一具体物象,促使“城市”二因素中“城”(防卫、绥靖)占据主导地位;“市”(流动、贸易)遭受打压。不过,“城”与“市”的主导力量是此消彼长的,不存在哪方永远压制另一方。从宋元至明代,这种消长表现为:宋元时期官商合作主导下的合法晋江贸易空间,转变为明代商业社会群体和行政管理群体对立之下的非法晋江贸易空间。具体来说,晋江贸易体系的内涵发生了变化,从宋元时期以官商合作为基础的合法经济空间,转变为明代依靠海上私商集团或亦商亦盗的海盗,开展商业活动的非法经济空间。换言之,虽然贸易线路未发生根本变化,但操纵晋江贸易体系的社会群体发生了根本变化;在明代海禁与闽地生计的矛盾背景下,“隆庆开关”作为矛盾的缓和剂得以出现,因此安溪西部地区至漳州月港的合法九龙江贸易体系得以存在。故明代安溪地区手工业遗址点空间分布的结构与内涵皆不同于宋元时期(见图3)。

(三)明清之际——自由发展

由图3所见,不同于明代安溪县手工业遗址空间分布特点,明清之际窑址均匀分布在晋江、九龙江流域内。这一空间分布特点的变化,当与明末清初郑芝龙、郑成功家族在漳泉地区的经营有关。

“隆庆开关”期间(1570—1619),虽然一度开放了海外贸易,但是只许漳泉两地商人可通商“东西二洋”,且需要繁琐的手续及高额的税收。1597年,作为明朝朝贡国的日本侵略朝鲜,明朝出兵驰援;1624年,荷兰联合东印度公司占据台湾,明廷出于海防安全考虑与经济压力的权衡,在天启、崇祯年间,对于“禁海”“开海”先后更变四次。外有努尔哈赤的金戈铁马,内有农民起义军的暴动,面对内忧外患的明廷想要一以贯之地坚持“国家对社会的直接监控”,已是有心无力。

当中央政府在地方丧失绝对话语权,国家机器就无法有效实施相关政策。此时,“城市”二因素中的“城”相对疲软,代表“市”因素的商业社会群体,会出于追逐商业利益,本能地构建一套适合商业行为的社会秩序。明末清初,崛起于漳泉地区的郑芝龙、郑成功家族当为典型代表。《海权战略》一书,以《道德经》中的重要哲理“道生之,德蓄之,物形之,势成之”为理论框架,解析郑芝龙、郑成功海商集团如何应“大航海背景以及明末相对自由的社会环境”之运而生。郑氏集团借势趋利,构建以漳泉地区金门、厦门为基地,控制沟通东西洋贸易的台湾海峡,辐射日本、东南亚、南亚次大陆的贸易体系”。[39]明末,郑芝龙扫清海上障碍后,制定贸易秩序,垄断了中国与海外各国的贸易。即使后被明廷招安,依然无视政府海禁政策,武装船队可谓畅通无阻地航行于中国沿海、日本,以及吕宋等东南亚各地。国家机器“哑火”的明清之际,商业社会群体主导创造了利于贸易活动的社会风尚和秩序,从而导致安溪县窑址均匀分布在晋江、九龙江流域。

(四)清代海禁——历史再现

由图3可见,清代窑址空间分布特点似乎发生了“退化”,与明代分布特点相似,即窑址集中分布于属晋江流域的安溪县东部区域。

清初,为了切断盘踞在台湾的郑氏集团与大陆的联系,清政府于1661年,将北起辽东、南至广东范围内,沿海30里居民一律迁居内地,并且禁止船只出海,还在沿海地区发兵戍守。此举名为迁界,实则变相地封锁了福建沿海的对外贸易。康熙二十四年(1685),福建泉州被允许开放对外贸易港口,并对海外商船减少关税,但此政策只持续了三十多年。康熙五十五年(1716)之后,又重新对海外贸易严厉打压。此后,在雍正年间(1723—1735)、乾隆二十五年(1760)数次重申“海禁”政策。可见终清一代,在“天朝物产丰盈,无所不有,原不借外夷货物以通有无”思想的指导下,闭关锁国下的“海禁”是主旋律。

由上述我们似乎能理解:为何“清代安溪窑址空间分布特点类似于明代,即窑址集中分布于属晋江流域的安溪县东部区域”。此当归因于“康熙二十四年,泉州再次被允许开放对外贸易港口”后所构建的贸易体系,终清一代未有变数发生。由此我们认为,清廷在对外贸易方面萧规曹随,海禁依旧是对外交流的主旋律,但伴随郑氏抗清势力被消除,泉州再次被允许通商诸蕃,促使晋江贸易体系再次繁盛,故造成安溪境内东西部窑址分布的差异。但是需要指明,此类似空间分布背后贸易体系的内涵是不同的。具体来说,区别于明代海禁政策与民间生计的矛盾,促使当时安溪窑址集中分布于支撑海上私贩活动的晋江流域,在清代“天朝大国”思想指导下,“泉州再次开放通商口岸”被作为怀柔政策得以出现,故出现了那时安溪窑址集中分布于晋江合法贸易空间的现象。

结 语

通过地理信息系统(GIS)的空间分析与文献材料的综合梳理,我们在山川、城邑地望考证的基础上,复原了宋元至明清时期闽南贸易海港与经济腹地之间的贸易路线,并探讨了这些贸易路线的变化及原因。由此我们关注到,在宋元以来的闽南地区海外贸易中,经济腹地对海外贸易的运转具有重要的作用;在不同的政治、经济环境下,城市中不同的社会群体,对于海外贸易的发展具有决定性的作用。

Spatial Analysis of Trade Seaports and Economic Hinterland in Southern Fujian Since Song and Yuan Dynasties: Take Anxi, Fujian as an Example

Tao Jiayang

Abstract: Since the song and Yuan Dynasties, the marine economic attribute of commercial activities in Southern Fujian has become increasingly prominent, which is mainly reflected in the close relationship between trade ports and economic hinterland. Based on the relevant historical documents and archaeological findings, this paper examines the landscape of ancient mountain cities in Anxi County, in order to provide a reference for the restoration of ancient traffic routes in Anxi; Using geographic information system (GIS), this paper calculates the land transportation route with the lowest theoretical cost from the handicraft workshop in Anxi area in ancient times to the trade port in Southern Fujian, and refers to the transportation route in Fujian seen in the literature, so as to spy on the trade route between Anxi area as the economic hinterland and the trade port in Southern Fujian since the song and Yuan Dynasties. On this basis, by combing the temporal and spatial distribution changes and trade route changes of handicraft sites in ancient Anxi area, this paper discusses the political and social factors behind them, and finds that different social groups in cities play a decisive role in the development of overseas trade under different political and economic environments. It provides a new perspective for interpreting the relationship between trade seaports and economic hinterland.

Keywords: Quanzhou Port; YueGang; Economic Hinterland; GIS

编辑 | 许可

致谢

本文在导师周杨老师指导下完成。写作期间厦门大学历史系林昌丈老师、北京师范大学历史学院邵舒萌同学对本文提出了宝贵意见,安溪县博物馆易曙峰馆长提供了三普数据。感谢外审专家对本文详细的修改意见,在此一并致以谢忱!

注释:

[1]王铭铭:《刺桐城:滨海中国的地方与世界》,北京:生活·读书·新知三联书店,2018年,第101—144页。“宏观经济大区”这一概念取自施坚雅模式,其按自然地理划分原则,把中国分为包括东南沿海在内的九个大地区,从行政因素、人口密度、劳动分工(包括区域内外、区域之间的地区性分工和行业分工)、科技应用水平(尤其是交通方面)、商品化程度(特别是区域内贸易水平和农村人口对市场的相对依赖程度)、区域外贸易水平等角度综合考察,认为宋元时期,中国东南沿海形成了以泉州港口城市为经济核心区,辐射经济腹地的宏观经济大区。参见:(美)G.W.施坚雅著:《中国封建社会晚期城市研究——施坚雅模式》,王旭等译,长春:吉林教育出版社,1991年,第3—7页。

[2]贸易海港和经济腹地是一组具有内在联系的概念,海港的发展建设必须以腹地范围的开拓和腹地经济的发展为后盾,交通情况是贸易海港开拓经济腹地的先决条件;贸易海港是腹地的门户,对腹地经济发展产生重要影响,具体表现为,海港影响经济腹地的商品输送。

[3]嘉靖《安溪县志》卷1《地舆类》,第7页b。

[4]乾隆《安溪县志》卷1《城署》,第1页a—第3页a。

[5]嘉靖《安溪县志》卷1《地舆》,第3页b。

[6]为通过地理信息系统进行空间分析,我们采用(日本)ALOS卫星观测所得12.5米/像素的福建省数字高程模型。

[7]CHGIS, Version: 6. (c) Fairbank Center for Chinese Studies of Harvard University and the Center for Historical Geographical Studies at Fudan University, 2016.

[8]图中,铜钹山经纬度数据(117.787263,25.202946)、源口渡经纬度数据(118.084160,25.173087)、兴一里之上卿乡经纬度数据(117.961299,25.108236)、下林渡经纬度数据(118.056913,25.212096)均来自本文审稿专家,特此鸣谢!

[9]嘉靖《安溪县志》卷1《地舆类》,第7页b。

[10]嘉靖《安溪县志》卷1《地舆类》,第7页b;乾隆《安溪县志》卷3《山川》,第18页。

[11]嘉靖《安溪县志》卷1《地舆类》,第7页b。

[12]乾隆《安溪县志》卷3《山川》,第18页a。这里仅记载“还集里”“龙兴里”这两个称谓,而乾隆《安溪县志》卷3《坊乡》中将“还集里”分为“还一里”和“还二里”,将“龙兴里”分为“兴一里”和“兴二里”。

[13]嘉靖《安溪县志》卷1《地舆类》,第7页b。

[14]乾隆《安溪县志》卷3《山川》,第18页a。

[15]嘉靖《安溪县志》卷1《地舆类》,第7页b。

[16]乾隆《安溪县志》卷3《山川》,第18页a。

[17]嘉靖《安溪县志》卷1《地舆类》,第7页b。

[18]乾隆《安溪县志》卷3《山川》,第18页b—第19页a。

[19]图中窑址、矿冶坐标点数据来自《安溪县不可移动文物名录》,由安溪县博物馆易曙峰馆长提供。

[20](美)G.W.施坚雅著:《中国封建社会晚期城市研究——施坚雅模式》,第8—11页。

[21]嘉靖《安溪县志》卷1《地舆类·疆域》,第11页。

[22]乾隆《安溪县志》卷3《山川》,第18页b—第19页a。

[23]乾隆《安溪县志》卷1《城署》,第12页。

[24]庄景辉:《泉州港考古与海外交通史研究》,长沙:岳麓书社,2006年,第485—486页。

[25]林汀水:《福建历史经济地理论考》,天津:天津古籍出版社,2015年,第195—213页。

[26](明)徐弘祖著,朱惠荣等译注:《徐霞客游记全译》,贵阳:贵州人民出版社,2008年,第113—139页。

[27](意)马可波罗著:《马可波罗行纪》,冯承钧译,北京:东方出版社,2007年,第416—427页。

[28]图中,明代官方驿站、交通路线数据来自CHGIS, Version: 6. (c) Fairbank Center for Chinese Studies of Harvard University and the Center for Historical Geographical Studies at Fudan University, 2016。福建省数字高程模型数据来源同前揭。又据本文审稿专家告知,“衫关路”走绍武、衫关,经建昌军,西入南昌府;“武夷山路”走武夷山、车盘岭,经铅山县,东下杭州府。经由仙霞岭的道路,虽然没有被明代纳入正式驿路,清代驿路却已改由此路,武夷山路反而转为次要道路。

[29](摩洛哥)伊本·白图泰著:《伊本·白图泰游记》,马金鹏译,银川:宁夏人民出版社,2000年,第491—552页。

[30](清)彭定求等编:《全唐诗》,北京:中华书局,1960年,第8642—8643页。

[31](清)彭定求等编:《全唐诗》,北京:中华书局,1960年,第8643页。

[32](日)桑原骘藏著:《蒲寿庚考》,陈裕菁译,北京:中华书局,1954年,第87—90页;庄为玑:《泉州宋船为蒲家私船考》,见联合国教科文组织海上丝绸之路综合考察泉州国际学术讨论会组织委员会:《中国与海上丝绸之路》,福州:福建人民出版社,1991年,第344—353页。

[33](明)何乔远撰:《闽书》卷152,福州:福建人民出版社,1995年,第4496页。

[34]中国台湾“中研院”历史语言研究所校勘:《明实录太祖实录》卷231,上海:上海书店出版社,1983年,第3373—3374页。

[35]中国台湾“中研院”历史语言研究所校勘:《明实录太祖实录》卷27,第498页。

[36](清)谷应泰:《明史纪事本末》卷55,北京:中华书局,2015年,第844—845页。

[37]谢方:《16—17世纪的中国海盗与海上丝绸略论》,见《中国与海上丝绸之路》,第45—56页。

[38]漳州市交通局:《漳州交通志》,北京:东方出版社,1993年,第92页。

[39]陆亚东:《序言二》,见张培忠:《海权战略:郑芝龙、郑成功海商集团纪事》,北京:生活·读书·新知三联书店,2013年,第8页。